大きなカブの話/リンゲルマン効果とは何か 【実践心理学】

ひとりひとりの力は弱くとも、

みんなで集まれば大きな力になって、

問題を解決することができる。

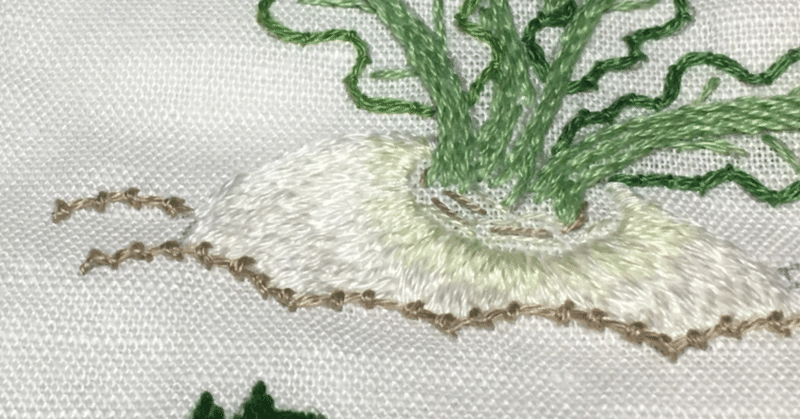

私がまだ少年だった頃、道徳の授業で聞いたようなフレーズです。教訓的な物語は数あれど、まず思いつくのは『大きなカブ』でしょうか。

庭に発生した奇形種たる巨大なカブを爺以下有象無象が集まってスポーンと抜く話ですが、私は鼠の功績に懐疑的です。

人は群れると怠ける生き物です。

これは様々な視点から説明される現象ですが、例えばリンゲルマン効果を考えてみましょう。農学者であったリンゲルマンが1913年に報告した研究では、綱引きなどの集団作業を行う際の個人パフォーマンスを分析しています。

(Ringelmann, M. 1913. Annales de I’Institut National Agronomique, 2nd series, 12, 1-40)

人数が増えるほど大きな成果が得られる。

1+1が2よりも大きな力になる。

そんな幻想を打ち砕く結果をご覧ください。

人数毎の個人パフォーマンスを列記します。

私はさらに個人パフォーマンスに人数を掛けた数値を算出し、ひとり少ない集団との差をとることで、集団がひとり増えたときに何人分のパフォーマンスが足されるかを計算しました。

1人 100% → 1.00

2人 93% → 1.86(+0.86)

3人 85% → 2.55(+0.69)

4人 77% → 3.08(+0.53)

5人 70% → 3.50(+0.42)

6人 63% → 3.78(+0.28)

7人 56% → 3.92(+0.14)

8人 49% → 3.92(+0.00)

なんということでしょう。

人数が増えるほど、個人のパフォーマンスが下がっています。ひとり増えるごとに最初のパフォーマンスの約7%ずつ低下し、驚くべきことに7人と8人で集団のパフォーマンスに差がありません。経営的には8人目を雇うのは無駄です。

実験はここまでですが、もし人数がひとり増えるごとに個人パフォーマンスが7%ずつ低下すると仮定したら、9人の集団はどうなるでしょうか。

9人 49-7=42% → 3.78(-0.14)

なんということでしょう。

一人増えたのに0.14人分のマイナスになってしまいました。これは冗談ですが、実際にどうなるのかは興味のあるところです。

このように、集団作業を行う際に人数が増えるほど個人パフォーマンスが下がる現象を、リンゲルマン効果といいます。社会的手抜きともいわれるリンゲルマン効果は、意識・無意識に関わらず必ず発生することが知られています。

さて、大きなカブの話に戻りましょう。

物語の中では、カブを引き抜くために爺、婆、孫娘、犬、猫、鼠の六名が参戦します。リンゲルマン氏の研究結果を参考に理論値を導きますと、6人では個人パフォーマンスは63%まで低下し、5人と6人の差は+0.28です。鼠のパフォーマンスが爺の0.28倍以上なければ、総力が減ることになります。

そんなに力の強い鼠はバイオハザードです。

きっと爺ががんばったのでしょう。

よって正当な報酬はカブに近い爺、婆、孫娘あたりに与えられるべきで、三名の中でも功績に応じた差をつける必要があるでしょう。

このように、リンゲルマン効果を予防あるいは軽減するためには、個人の功績の正当な評価と報酬が有用といわれています。企業経営や組織運営には必須の視点であろうと、私は考えます。

拙文に最後までお付き合い頂き誠にありがとうございました。願わくは、美味しいカブが食べられますように。

#実践心理学 #大きなかぶ #やってみた

#リンゲルマン効果 #とは #社会的手抜き

#エッセイ #私の仕事 #医師 #占い師

ご支援いただいたものは全て人の幸せに還元いたします。