少年とアンダースコート 【短編小説】

「ハルキがいけないんだよ。

急に『引越す』なんて言うから。」

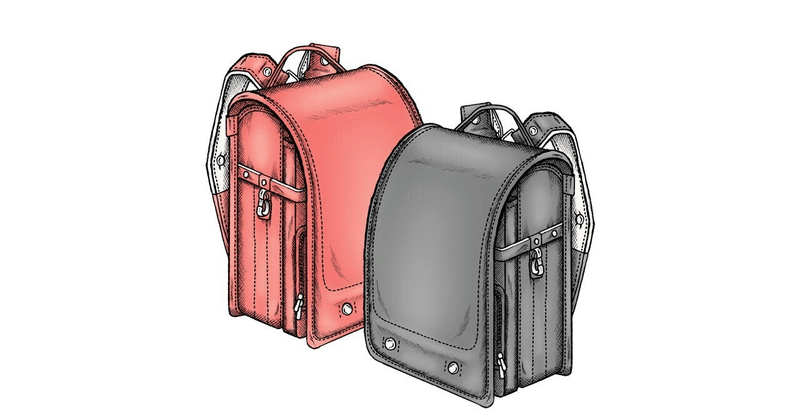

僕のランドセルを持ったまま、彼女はそう言った。ぎゅっと目を瞑った表情は夕陽に照らされていて、妙に印象的だった。

二十余年を経た今でも、ふと彼女の音の甦えることがある。独特な響きを持つ彼女の声に、そのとき僕は恋をした。

一緒に遊ぶようになったのは小学3年生の頃だった。クラスが同じになったのと家が近かったこともあって、7, 8人で集まって缶蹴りや鬼ごっこをして遊んだ。ザリガニを捕まえることもあったし、神社で遊ぶ日もあった。30分が永遠にも思えるような時間感覚の中で、僕たちは毎日のように遊んだ。

5年生のある日、僕が引越すことを伝えると、彼女たちは帰り道で僕のランドセルを掠め取って逃げながら遊ぶようになった。返してよ、と追い掛けると嬉しそうに笑いながら、僕の家を通り過ぎていつもの公園まで向かう日もあった。彼女のポニーテールが揺れるのを目が追いかけるようになったのは、その頃だったと思う。

どうして、と何度訊ねても返事はなかったけれど、引越しの数日前に初めて投げられたのが、冒頭の言葉だった。

さみしいよ、と彼女は続けた。

僕はなんだか胸が苦しくなって、何も言わないままランドセルを受け取ると、そのまま家に走って帰った。それから引越すまでの数日間、帰り道に彼女の姿はなかった。

中学生になった春。どこか空虚な雰囲気の中で、僕はどの部活に入ろうかと悩みながら教室を後にした。慣れない廊下を歩き始めた直後、隣のクラスから飛び出した人影とぶつかりそうになった。

「あっ。ごめんなさ、」

い、と続くはずの言葉は消えて、目が合った。その声には懐かしい独特な響きがあって、彼女だと直ぐに分かった。長かった黒髪はショートボブになっていて、彼女に世界一似合う髪型だと思った。なぁ熊野、と声をかけたけれど、彼女はサッと顔を隠すようにして走っていってしまった。

その日の体験入部でテニスコートに彼女の姿を見た瞬間、僕は部活を決めた。

つづく

拙作にお付き合い頂き誠にありがとうございます。書いていて恥ずかしくなってきたので一旦筆を置きますが、数話以内に完結する見込みです。願わくは、貴方の退屈に甘酸っぱい思い出話を届けられますように。

#忘れられない恋物語

#私のスポーツ遍歴

#短編小説 #水瓶座の彼女その1

#メンヘラウォーカー #エピソードゼロ #昔話

#まだメンヘラもアンスコも未登場です

ご支援いただいたものは全て人の幸せに還元いたします。