ACT.73『感情動転、歴史の先に…越えろ石北本線!』

昭和への架け橋

大正…の蒸気機関車というと、やはり令和最大のアニメ映画として現状のヒットを記録し、そして世界でも多くの高い評価を得たアニメ『鬼滅の刃』…劇場版より、無限列車編で登場した旅客用の蒸気機関車。8620形が浮かぶだろう。

この機関車の活躍は、令和になった今。多くの国民と世界の人々に大きな人気を集め、

『無限列車』

の呼び名を集めた。大正・昭和・平成。そして令和の時代を踏んで今に至り、まさかのヒーローへの道を駆け上がる事になったのである。映画で言うのであれば、ベテラン俳優が老年期に入り、更なる名演技で人気を集めたというところだろうか。

さて。ここ北見にもそんな大正の時代を駆け抜けた名機がいる。

9900形…として大正時代に製造され、9924として誕生したD50-25だ。かつては北陸・信州・東北で活躍し、晩年を北海道で過ごした機関車である。この機関車、本当に綺麗な状態で保存されており、屋外保存として雪対策に悩む現状でもこの艶に美しい日光の反射を見せている。ここまで美しい機関車だとは思わなかったばかりだ。

9900形として大正時代に生を受け、そして一定の活躍を残して昭和の貨物機の時代に突入していく。D50形の誕生は、9600形という大正時代の蒸気機関車国内生産の自信。そしてパワーの強化の他、時代としてしっかり着実に後の大ヒット作、D51形に継承されていったのである。そうした意味では、前回も掲載した『クラシックな外装』と共に、時代を語る名機として語られるべき存在だ。

D50形は生産量数こそ380両という数で大量生産には達しなかったものの、後の開発された後輩機。D51形は国内生産で1,115両の大ヒット作となり、残した架け橋は十分に大きい。大正と昭和の架け橋的存在になった蒸気機関車なのだ。

再び誓って

ここまでの夏晴れ。北海道滞在期間中は数えるほどしか味わえず、実に運が良い日になった。

本当に絵に描いたような姿をしているこの機関車に再会への出会いを誓って別れる。D50形…という機関車こそ、我が地元の京都では140号気の保存があり、常日頃の出会いはいつでも可能だ。

しかし、140号機は九州で活躍した蒸気機関車であり、寒冷地・東日本を主体にして活躍したD50形はここにしか居ない。またいつか、次は撮影方法を試行錯誤しに訪問したいものだ。

本当に前回・今回と何回もこの機関車の印象を記してしまうのだが、本当に綺麗な機関車であった。希少機であることを北見市もじっくり感じているのだろうか、その敬意。そしてこの蒸気機関車を、北見市の鉄道の遺産として。北見機関区が近かったこその象徴として、所属歴がなかろうと懸命の保存をしている事が伝わった。

実は、北見市。北見駅の周辺には保存車が多い。

このD50-25の他には、北見機関区で活躍しこの石北本線・釧路付近の釧網本線での活躍を残したC58が保存されている。

そして、同じ場所になるのだがこのD50形の後輩機として開発され、日本に最も素晴らしい適合を果たした貨物機、D51形も保存されている。大正・昭和の時代の狭間。そして戦争を経験した貨物機たちの先輩・後輩の観察も可能なのである。

が、今回は時間の都合上。旭川に戻っていく列車の都合上諦める事にした。また次回、このC58形・D51形の両機に関しては訪問の機会を作りたいと思う。

そしてこの2機に縦列停車するようにして、軽く可愛い姿の入換スイッチャーも保存されている。

この3つの保存機に関しては北見市も行政公式サイトの中で紹介しており、市の観光地・景勝の1つとして宣伝されている。是非ともこの地の功労者に出会って、かつての北見市鉄道の栄華を感じたいものだ。

また。場所に関しては少し遠ざかってくるのだが北見駅の付近には

『オホーツク鉄道車両展示場』

としてNPO法人の鉄道車両保存を行なっている場所もある。

郵便・荷物用客車。ラッセル用の機関車と、多くの北の大地で活躍した鉄道車両を保存している歴史伝承の場所だ。こちらも次回訪問で併せて行ってみたいものである。今回の北見訪問では全ての時間をD50-25に割いてしまう結果になったが、次回はもう少し時間を取っておきたいものである。

北見駅

北見駅は、連絡通路を介して駅の南北を繋いだ存在となっている。

こちらは、改札を持ち特徴的な三角の尖った屋根が特徴的な北見駅の北口である。この場所の近くにはバスターミナルがあり、北見市。ひいては留辺蘂方面などに向かう路線バスが多く運行されている。駅を覗いているとバスの姿は多く確認できた。駅を中心に、バスがしっかりと鉄道のネットワークを補完している。

明治44年、野付牛駅を最初として現在もなお、北見市への市政施行が行われても市の大事な場所として、特急列車も停車する1大拠点の駅へと成長した北見駅。

野付牛の由来は、アイヌ語での地名、『ヌプケシ』に由来している。この言葉はアイヌ語で(野の・末端の)という意味を持っている。

現在の北見駅になったのは、昭和17年の話だ。先ほども記したように、市政の施行でこの『北見』の名称が用いられ、現在もなお継続されている。道東の人の行き来する場所として。今日も北見駅は発展し、多くの人々を迎え入れ送り出す大事な場所として機能している。

北見駅の北口バスターミナルへの乗り入れをしている、『北海道北見バス』の車両だ。

乳牛の斑模様のような車体が特徴的で、小学生時代にバスの図鑑を読んだときにこの車体色を知ったのだが、その姿が衝撃的で忘れられなかったのを今でも記憶している。

実際にこの塗装の意味について調べてみた。

この姿は、『地域密着』をテーマに掲げた会社の大事な特徴であり、この斑模様に見える車体色は北見バスの走行する沿線市町村を象ったものである。

しかし、やはりバスファンからは

『牛カラー』

として呼ばれており、見た目がそのまま直結した結果になっているようだ。

北海道の象徴として肥沃な大地の中での酪農、乳牛の闊歩する雄大な自然環境を想起するには良い塗装である。

ちなみに、各沿線市町村の型取り…とあるが、白い文字で小さく象った市町村名が記されているのも特徴である。

先ほどの車両は三菱ふそう製の新型バスであったが、こうして日野製の旧来からのバスの姿も確認できる。

既に関西方面で様々なバスと触れていると、各社の更新されし車両たちにどうしても目が慣れてしまうのでこうした旧型の車両たちがどうしても新鮮に見えてくる。

ちなみにこの車両、少し車体色の由来ついでに調査したところ、平成11年式の自分と同世代の日野・レインボーと判明した。

自分と同世代の車両に出会えたのも何かの縁。バスの中ではかなりの働き者な部類になってくるであろうが、まだまだ現役の活躍を祈念したいところである。

記事を書いている今も、雪国の北見を疾走しているに違いない。

北見バスが離合する瞬間を、バスターミナル付近から軽く撮影したものだ。

バスターミナルもかなりの大規模であり、バスの大切さ。北見市に於ける公共交通の存在の強さを、鉄道と同時に感じさせられた。

自分の生まれ年と同じ年式の車両に出会えたこの牛バスカラーの車両たちの撮影は、幼い頃に図鑑で憧れた世界以上の衝撃を自分にくれた。

またいつか、このバスに乗車して北見をじっくり見ていこう。

巨大な◯◯

何も食事していなかった。

胃の中は特急列車の到着時刻とほぼ同時に行動を開始していた事もあって、宿舎を出る前に食べたトースト。そして車内で食した菓子類以外に何も入れていない状態だった。そろそろ、胃の中に何かを入れ身体を充電させねばならない。

北見駅の周辺は多くの飲食店。そして食品の販売コーナーが点在している。

しかし時間を眺めていると、次に旭川方面に折り返す列車までにはどうも間に合わなさそうだ。

「中途半端やしなぁ…」

と考えた自分は、少し考えに至った。

「せや、キハ40を撮影したときにおにぎり屋を見たな、あの場所に行こう…」

ここで発想が何とか上手く働いた。おにぎりの店なら、持ち帰って車内で食事しても大丈夫だろうし、移動時間と食事時間を兼用する事も可能だ。

ただし、列車に振り回される中での食事になるので、胃には頑張って貰わねばだが…

と、駅の南北連絡通路を歩いている時に巨大な玉ねぎを発見した。

「これこれ。撮影しておきたかったんやな〜。」

北海道のアナウンサーだったか、とある方が北見駅の連絡通路に巨大な玉ねぎのオブジェがあるのを写真でSNSに投稿していた記憶がある。

ちなみにこの巨大玉ねぎ、裏帰るとベンチになっておりしっかり白色の断面図もよく見える。

(写真は石勝線を走る貨物列車です)

北見には、玉ねぎに因んだ名物の光景がある。

それが、例年8月から年を越しての4月まで北見〜北旭川の間を走行する『玉ねぎ列車』とされる臨時の貨物列車だ。

この『玉ねぎ列車』は石北本線の名物列車として鉄道ファンに親しまれ。また、北海道内でも玉ねぎの旬を伝える列車として運転されている。

そして、何故北見市では玉ねぎが有名なのだろうか…という点に関してである。

北見市は、玉ねぎを生産するのに適した気候をしているのが非常に大きな特徴である。戦後、ハッカ栽培と入れ替わるようにして冷涼な環境に相応しい玉ねぎの栽培は開始され、大正6年から現在まで継続されている。

北見市の気候は、降水量が少なく季節ごとの1日の変化が大きいという特徴を持っている。この寒暖差の大きな環境を活かして、甘味の強い身の引き締まった玉ねぎを生産しているのだ。

また、通常の玉ねぎ栽培とはタネを撒く時期をズラしているのも北見の玉ねぎの特徴である。寒さのある2月からビニールハウス内で玉ねぎのタネを植え、春先には苗を畑へ。

そして8月からの収穫に入り、北見の玉ねぎは完成する。

北見市は北海道の中…ひいては日本有数の玉ねぎ生産量を誇り、その量は日本一を記録している。100%で換算するとそのうちの約40%を北海道で。しかもこの40%にあたる量を北見市では一気に生産しており、北見市に於ける玉ねぎの影響力が窺える。

北見市は、我々にとって当たり前の食卓の必需品を生産している大事な場所なのである。

ちなみに、玉ねぎの巨大オブジェの反対側からはこうして石北本線の列車を眺める事も可能だ。

素晴らしい列車の観察場所になるので、皆さんも北見市を訪問した際には是非とも行って頂きたい癒しの場所である。

巨大な◯◯、続いては『おにぎり』だ。連絡通路を渡った先で見つけたこのおにぎり屋さんのおにぎりがが想像以上に巨大で、拍子抜けしてしまった。本当に何だろう…良くも想像突破も含め、様々な意味で。

写真は車内開封後のものになるが、この状態のおにぎりがご飯も熱々のまま、握りたて出来立ての状態で到着するので本当に圧巻である。

ちなみに訪問した際には、地元の学生と思しき客もこの店でおにぎりを購入しており北見駅前の台所として、食料の供給場所として認知されているのだろうと感じた。

自分は、鶏そぼろ。そして紅シャケも含めて3個購入。

後の話として記しておくが、胃の中には強烈な破壊力でズシッと入り、3個でもご飯3杯分の量は食したのではと感じる量になった。

ちなみに遅くなったが店内の状況は至って暗く、少し米屋さんの延長のようなものになっていた。

手作り感を感じるメニュー。そして家庭的な店内は、備え付けのテレビで昼時のワイドショーを流しており、ゆっくりとした昼時の時間を感じたのである。

店内の待合と思しき机もかなりの年季を帯び、シミで少し汚れているコンビニ雑誌が良い味を出していた。何故か『おもしろ画像集』というシュールな書籍だったのは忘れられないが。

米にもこだわり、そして手作りの魂が篭った巨大な海苔の熱い爆弾を持ち歩き、列車の待ち時間に備えたのであった。

最後。北見市にある巨大な◯◯、は…

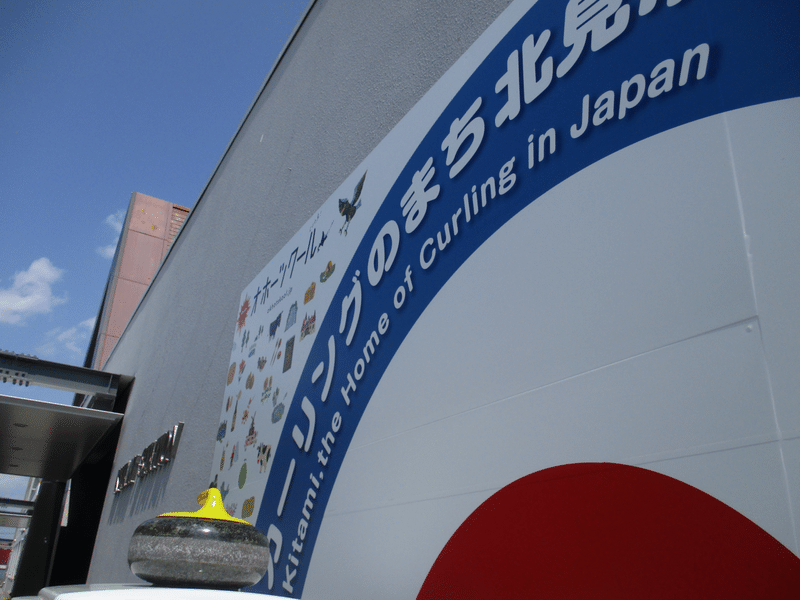

このカーリングストーンである。

北海道に滞在しているというだけあり、僅かではあったもののウインタースポーツの歴史に触れる事も多かった。多分、意識するともっと見つかるかもしれない。

実寸台かどうかはアレとして、実際に屈んで撮影してみるとその大きさには驚かされる。

北見駅で、少し懐かしい言葉に触れた。

社会現象にもなった言葉。『そだね〜』でその名を広げ、平昌五輪でもその存在感を残したカーリングチーム、『ロコ・ソラーレ』だ。

そもそも。『そだね〜』という言葉以来久しぶりに目にした。この地では英雄のような存在にまでなっていたのか…

北見市の星として

北見市、特に常呂町は、カーリングの盛んな地域である。平成22年に結成されたカーリングチーム『ロコ・ソラーレ』の活躍は特に有名なものだ。

『ロコ・ソラーレ』の言葉の意味は、北見市の登呂町の意となる『登呂っ子』。そしてイタリア語で『太陽』を意味とする『ソラーレ』の2つの意味を掛け合わせたものだ。

北見市は登呂から『太陽のように光り輝きを持ったチームになるように』とこのチーム名が採用されたのである。

活躍は、既に有名なように平成29年の平昌五輪での銅メダル。そして幾多のカーリング大会での入賞もチームにおける燦然たる記録だ。

令和に入ってからは、令和4年の北京五輪で銀メダルを獲得。その活躍は止まらない。地域の産業として、スポーツとして大きな躍進を見せる『ロコ・ソラーレ』だが令和4年には男子チーム『ロコ・ドラーゴ』も結成された。

北見市に輝く存在として、これからもその飛躍は止まらない。

さて。『ロコ・ソラーレ』といえばもう1つ有名なものがある。

平昌五輪以降、社会で大きな注目を浴びた

「そだね〜」

という言葉。この言葉についても、実際に北見市を訪問したので同時に調査してみた。

この言葉は、北海道の海岸言葉…として東北地方などの海を越えて伝わる方言のニュアンスと、全国共通な標準語の影響を受けた言葉のようだ。

実際、北海道の方言にこうした言葉は存在していない。この言葉に近しい種類は多いが、決してこの

『そだね〜』

という言葉そのものは現代において誕生したものだ。

また、北見市のあるオホーツク地方では特にそのニュアンスの濃さが大きい。通常、北海道系の言葉として『そだの〜』という別の言葉がある。その言葉が、彼女たちの使用する『そだね〜』の元になったようだ。(※この他にも『そうだね』を示す言葉は何種類か存在している)

この『そだねー』に関しては、地方の言葉に標準語の合成された『擬似標準語』であり、気付かない言葉として無意識に発されているのだとか。本人たち、言葉を交わすものたちはそうした事象に気付かず、無意識の領域になっているようである。

ちなみに、この言葉が元になって。『ロコ・ソラーレ』の活躍を基にして北見の土産に

『そだね〜キャンディ』

が発売されている。中身の味も、『そだね〜』に因み『ソーダ味』…なのだが、購入しても家族には不評であった。そもそも飴は食さない家庭のようだった。

北見市の人々が無意識下で交わす『そだね〜』の言葉は遠く隔てた京都の我が家でも使用されており、事あるごとしつこく使用され思い出になったものだった。が、そうした記憶を彷彿させるには至らなかったようだ…残念。

時間の停止に思って

北見市の観光案内所らしき場所に向かった。

バスターミナルの端だったか、そうした場所の近くにあり立地も良かったのが今でも思い出される。

中に入ると、マウンテンバイクらしき自転車が置かれていたり地域の土産を販売していたりと多くの展開がなされている。観光案内所を入って少しした先には、背の高い椅子とカウンターがあった。しかも充電のカウンターになっているようであった。

「充電していいですか?」

と声を案内人にかけると、許可が降りたので充電。僅かながらの電源補給の時間を作った。

充電を済ませてから…の話になるのだが、観光案内所の入居している商業施設に向かった。この商業施設が何とも懐かしさを呼び起こすものだったのである。

写真の記録を見ていただきたい。

回るお菓子売り場…である。こうした設備も、現在では全くというレベルで見なくなった。

「なんちゅう懐かしいもんがあるんや、撮影しとこ…」

の思いで撮影する。その記録がコレだ。

商業施設と地元の食料品店が融合したような場所だったのだが、その中で一瞬だけのバブルらしき時間を楽しむ。ついつい覗き込むように眺めてしまい、共に懐かしさも感じたのであった。

「懐かし、俺が小学生頃の三重県の百貨店でこの開店するやつ見たな…」

この場所は北見駅横の商業施設地下にあるのだが、つい時間を忘れてまじまじと滞在してしまいそうなポイントだ。

この他にも、この地下商業施設では海鮮や土産物など様々な売り場を見かけたが、やはりこの回転するお菓子売り場が最も琴線を動かしたのであった。童心に帰れそうなコンテンツに対してやはり人は脆くなってしまいそうな気がする。

快晴の北見記録

北見での時間を過ごし、ゆったりと快晴の中の駅を見ていた。横に広く、現在JR各社の中で廃止が進行しているみどりの窓口もしっかり設置されている、人と共に生きている。鉄道が人と一緒に存在している事を感じられるのが、この北見駅の特徴ではないかと思う。

北海道は何種類か、初心者なりに大雑把な周回をしたがその中でも石北本線を越えて道東、北見市での旅路は充実していて良いものだった。列車で長い時間をかけた先にこうしたモノが感じられるのもまた良い。

再び、駅訪問時と同じようにキハ54形を撮影する。石北本線では、キハ183系が海外譲渡を兼ねて運用を離脱し引退した今、キハ40形と共に数少ない国鉄の気動車である。

キハ40形の華々しい人気の影には隠れてしまうが、国鉄車両として。北海道のいぶし銀として痒いところを走るキハ54形の健在に活躍も、我々は忘れてはならないところだ。

このようにして国鉄時代のような記録を残せる事が、撮影していて北見駅は何よりも楽しい。宗谷本線方面では常々曇っていた印象、日照時間を過ぎていた中での撮影しかなかったので、キハ54形の光を反射させるような演出の写真が撮影できた感覚は大きいものだった。

丁度、改札の反対を隔てたホームにも、キハ54形が入線してきた。画像を拡大してしまえば目がチカチカと痛むほどに高画質・鮮明な記録になった。

写真を撮影するのにもそうだが、この日の北見は何かをしたくなるような気持ちにさせられる快晴の天気であった。燦々とした晴れ模様は、北見市を訪問できて良かった事象の1つである。

2つのドアに、四角く続く小さな窓。そして一筋にスラッと貫かれた一閃の赤いライン。そして、前面のスタイルはそうしたシンプルな側面とは裏腹の姿をしている。

ゴツゴツとしたジャンパ栓の配置に、シンプルな顔ながらも備わった顔面。車両番号を前面にアクセント表記しているフォント良い。また、日照の加減でタイフォンの撤去跡がクッキリと撮影できたのも、昔の時代を思わせる良い演出として素晴らしいモノだった。

この日の北見市の空。

一面を大きく染めていく青一色には、旅路の感慨深さ。そして

「ここまで来て良かった」

の気持ちにただ支配されるだけ。そして何もかもを忘れて自分へ没頭できそうな広がる空であった。

キハ54形の光を跳ね返していくだけのシンプルな側面が本当に写真に大きく映えている。駅の広さも、国鉄時代から続く鉄道と紡ぎ出した時代の長さを感じ、ただ撮影の時間に正面から打ち込めたのであった。

側面はキハ40形同様…というのだろうか。北海道の国鉄形気動車では標準装備のサボで行先の表示を行っている。

北見から石北本線の終盤辺りを担っているようだ。今ではJR全体を通してもこうしてサボで行先表示を行い、情報を書き示して走行する列車もめっきり少なくなった。JR北海道はそうした歴史を尊重するかのように、車両側面に方向幕を挿入する事なく昔ながらの設備で対応している。

この先、釧路駅は国鉄時代からの駅舎や設備が多く残っている…との話も京都に帰ってから色々と知ったのだが、そうした背景を背にこの写真を見ているとまた石北本線での旅路に出たくなってしまう。

次はじっくりと各駅・各設備を回ってみたいものだ。

ちなみにこのキハ54-524。かつては北海道管内で国鉄時代は急行列車に起用されていた車両で、少しだけ乗り得な車両になっている。

他のキハ54形よりも、JR北海道に所属している520番台の車両は登場時に異なった生活をしており、少し上等な車両だ。

現在でもそうした功績を生かしてなのか、快速運用や優等列車の仕事にも就業している。

路線を固める脇役として活躍し、同時にその設備で優等列車の切り札的存在としても活躍できる万能な車両だ。

跨線橋に上がって撮影。

相変わらず綺麗に広がる青い空だ。ホームには網走に向かうキハ54形だけ。そして、他の番線には列車の入線がない。ここまで綺麗な情景を撮影できた事に、何か心が洗われる感覚さえも感じた。

「なんか青春18きっぷのポスターにありそうやなぁ…」

そういえば、キハ54形は何度か車両形式として青春18きっぷのポスターに登場している、旅人にとっての代表形式だった。撮影していて、思い出す事があった。

キハ54形の停車しているホームの奥。

コンテナが積まれた駐車場のような場所が観測できる。

この場所は、北見貨物駅だ。旅客営業を行うJR北海道ではなく、貨物列車を道内で運転し全国に荷物を運送するJR貨物が荷物の積卸に使用している駅だ。

この場所から、北見市玉ねぎシーズンを告げる玉ねぎ列車の発着がなされている。玉ねぎの収穫時期には臨時の貨物列車による荷物の賑わいで、駅は大層に活気を見せてくるだろう。

国鉄時代の車両と貨物駅の地平での共演。

既視感を感じると思ったら、かつてのJR四国・松山駅だ。

松山貨物駅は高架化工事に伴う南伊予駅への車両基地開業に伴って同時に松山駅を離れた。

国鉄時代。荷物・旅客共に盛況を迎えていた時代が一歩遠ざかった…ように感じたのだが、まさかこうして北の大地にこうした貨物駅併設の広大な駅があると思わなかった。

一時代の駅の姿を現代に語る、貴重な遺産だ。

アクシデント発生

JR北海道の特急列車に関しては、野生動物の衝突に自動車との接触。ひいては全国規模での共通認識のように人身事故など、その遅延の種類は多くある。今回の旅路では、『乗車する』列車に関しては野生動物の衝突などの事故が発生しなかったのである意味で難を逃れた。

が、しかし。ここで自分を危機が襲う。

写真の列車は、自分がこの北見を去る時に乗車した特急/大雪号である。

この列車は、石北本線を網走から進んで石北本線の全線を完走するようにして旭川までの運転となる特急列車だ。オホーツクと異なるのは、函館本線へ乗り入れて岩見沢・札幌といった大都市に向かわない事である。

今回は行程の都合の方もあったのだが、この大雪号に乗車して旭川に向かう事になっている。

乗車する為、食糧まで買い込んで駅の待合室にて待機している自分に想定外の駅放送が流される。

「お客さまにお知らせいたします。旭川行き、特別急行大雪4号、線路温度上昇に伴いまして只今約30分ほど遅れて…」

え…?なんて言った?なんて言った今ぁ!!

何度も記しているが、この旅に出ていたのは厳しい暑さの夏。そうした状況下だったので、線路温度の上昇による季節的な遅延の影響を受けてしまった。

列車の走行している線路の温度が太陽光で干上がり、規定以上の速度で走行できないアクシデントが発生したのである。

「おいおい、ったくここまできてかぁ…」

駅は少々の騒然となり、待合室内には重い空気が立ち込めた。

「ん〜、これはキツイなぁ…」

実はこの後、旭川で観光列車を撮影しようと思っているのである。そうした時間の面も考慮すると、何か不安しか残らない重たい気持ちが残ってしまうのであった。

待合室内。列車の待機に多くの人が篭っている。自分と同じくして、観光で渡道した人も多そうな感じであり、札幌や旭川にこの後向かっていくのだろう。

待合室内で放送されているのは、NHKの番組だった。そういや名寄でも同じような環境でテレビ放送がなされていたのだが、あちらは北海道の日テレ系列の放送局だった。

こちらに関しては無難にNHK。北見放送局だった…っけ。何しろもう記憶が希薄です。

NHKでは、昼下がりの13時頃になると全国各局のニュースをリレーで中継している。(視聴経験がある方ならわかるかもしれない)その中でこの時は青森・島根…などが放送されたのだが、

「…続いて大阪からお伝えします。」

と写真の画面が映り、関西のニュースや近況が報じられた時には流石に頭を抱えざるを得なかった。

「あぁ、俺が居なくなった関西はこんな状況なのか…」

「もう北海道に来て何日が経過したんだろ…みんな元気かなぁ…」

流石にそこまで長期ではないものの、自分の中では周辺の環境への気持ち。そして孤独感。また、所持金の事など多くの事象が脳裏を駆け抜けていった。

だが、待てども列車は入ってこない。

だいぶ線路の温度が上昇しているようで、まだまだ列車の走行には時間をたくさん要しているようだ。

そして、コレだけは終了に記しておこう。

北海道から帰った時。関西で多くの人に再会した時に話を聞かれた。

「北海道って涼しいの?」

と。

1つだけいいですか。

北海道、全体的に暑かったです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?