フードとフィルター

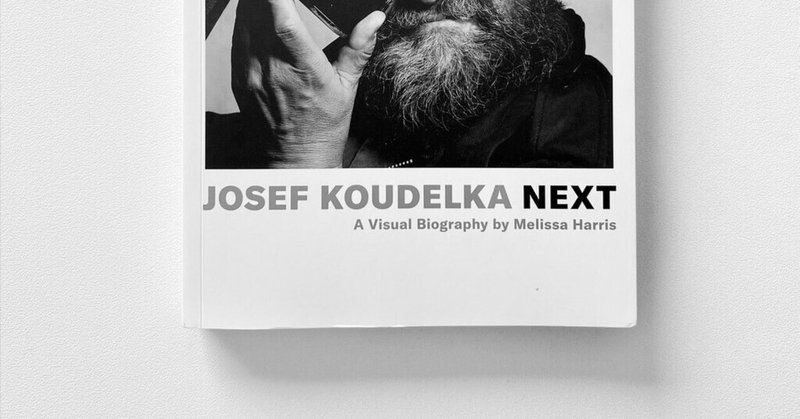

旅先のウィーンで書店に立ち寄った時のことです。チェコ出身の写真家Josef Koudelkaの伝記を見かけました。彼が手にしているLeica M4についているレンズが私がその前日に買ったレンズと同じだったので、「おっ」と思いAmazonで検索してその本をカートに入れておきました。

ウィーンから帰ってきて何日もしないうちにカートをのぞくと、Amazonがこの本について当初より5ユーロも安い価格を提示していたので、思わず購入してしまいました。本は間もなく手元に到着しました。

改めてシゲシゲと表紙の写真を眺めると、彼が手にしているのは使い込まれた黒のM4と黒鏡胴の第1世代Summicron 35mm。Koudelkaと言えば、まだ駆け出しの頃EXAKTAで撮ったジプシーの写真が有名ですが、一体いつからLeicaを使い始めたのだろうと思い、早速ページを捲ってみました。

A Visual Biographyと銘打っているだけあって、本文中には沢山の写真が掲載されています。まず目についたのは、スロバキアで首から2台のEXAKTAを下げた写真。彼の名を一躍有名にしたジプシーの写真を撮影していた頃に違いありません。かつてEXAKTAを使ったことがある私からすれば、この写真を見ただけで早くも首が折れそうになりました。なお、EXAKTAという耳慣れない(かもしれない)カメラに関して興味のある方は、以下の投稿をご覧ください。

1968年の「プラハの春」の時には、ヴァーツラフ広場でやはりEXAKTAを構えています。更にページを捲ると、黒Leicaに黒鏡胴のレンズをつけ、それを首から下げCartier-Bressonの横に立つKoudelkaの1973年写真が現れました。「プラハの春」を写した彼の写真は『Sunday Times Magazine』に大量に掲載されたそうなので、これにより得た報酬で、M4とSummicronを買ったのかもしれません。

更にページを捲ります。その後間もなく黒いLeicaは2台に増え、彼はストラップの長さを変えて2台とも首から下げています。EXAKTAよりM4のほうが軽いに違いないけれど、それでもやはり金属とガラスの塊です。常にこんなふうに2台のLeicaを首から下げていたのでしょうか。「肩凝りの悩みなどなかったのかしら」と不思議に思いました。

さて、ここからが今日のタイトルに関連した本題になります。

表紙の写真のJosef Koudelkaは、ご覧のとおりレンズにフィルターもフードもつけていません。最初、この写真撮影のために外したのかと思ったのですが、本文中の写真にある首から下げたLeicaにはやはりフードがついていません。かつて、ホリールード宮殿チケット売り場の石のカウンターに「あの」球面Summiluxを激突させた経験がある私としては、剥き出しの8枚玉(しかも黒鏡胴)を見ているだけで冷や汗が出てきます。球面Summiluxだけではありません。実は私は「あの」Hasselblad SWCを持ったまま、モグラの穴に足をとられて転んでいます。この時も柔らかい土の上とはいえ、SWCは見事に地面に激突しました。この時はさすがにしばらく呆然となりました。今もこう書いているだけで背筋が寒くなります。

しかし、まさに不幸中の幸で、この2回とも金属フードの塗装がわずかに剥げた程度で、レンズやカメラ本体は壊れずに済んだのです。球面SummiluxもSWCも、その後修理に出すこともなく現在も使い続けています。どちらのフードも金属製で、特にSWCのフードはかなり厚みのある頑丈なものなので、これらフードが衝撃を吸収してくれたに違いありません。球面Summiluxフードはわずかに変形してしましたが、SWCのフードは変形することすらありませんでした。これ以降、私は面倒くさがらずに必ずレンズにフードとフィルターをつけ、なおかつ、撮影しない時は必ずクッションのついたカメラバッグにカメラをしまうことにしています。それによって、ふいに訪れたシャッターチャンスを逃すこともあるに違いないのですが、カメラやレンズをぶつけたりすることを考えれば、背に腹は変えられません。何しろこの辺では、あちこちにモグラの掘った穴が草の茂みにその姿を隠して待ち構えているのですから。

参照)

Josef Koudelka : Next : A Visual Biography, Melissa Harris, Aperture Magnum Foundation, c2023

ISBN 978-1-59711-465-3