話の受け取り方

いろんな人がリツイートしていた、東野幸治さんのYouTubeラジオでの発言を記事化したものを覗いてみた。タイトルの印象は、古い価値観を持つ大御所に対して苦言を呈するような内容だ。

この記事に対するネットの反応はものすごく肯定的で、東野さんを絶賛する人が多かった。だけどこの記事に書いてあることをそのまま受け取るのもどうなのかな……と思い、実際のラジオを聞いてみることにした。すると記事の内容とはかなり印象が違った。

記事になっている部分は前振りみたいなもの。どんどん「アップデート」は皮肉なワードになっていくし、前振りの部分も「自分はこう思うからこう言わない」というよりは、「そういう時代だから、こう言うべきではない」という語り口に感じた。笑い話へと着地してはいるけれど、東野さんの真意は煙に巻かれている。

このトークのなかで推察できる彼の真意としては、ざっくり考えた感じだと以下のようなところだろうか。

①記事のように本当に大御所を斬りたくて、そのカモフラとしてアップデートという言葉がシニカルに聞こえるようなオチにしている

②時代が変わったことで不適切発言によって世間から怒られるから、しぶしぶアップデートしてる

③これまでにいろんな人を傷つけてしまったから、心を入れ替えてアップデートを心がけている

④アップデートできない人も、アップデートしようとしない人も、アップデートに固執する人も、アップデートに納得してないのにのらりくらり乗る自分もすべて皮肉ってる

彼の真意はわからないが、このラジオを聞いてわたしが受けた印象は④だった。だがこれも正しいかどうかはわからない。

人間は他人が発信したものを受け取るとき、自分の都合のいい部分だけを掻い摘んで解釈することがままある。きっと冒頭でリンクを張った記事を書いたライターさんは、大御所たちのお笑いが古いと思っていて、それを東野さんが言い当てたから「よくぞ言ってくれた!」と思い記事にしたのだろう。

これはふだんの会話でもよくある話で、わたしの陰口を叩く人に皮肉を言ったら、その人はわたしがその人のことを絶賛していると受け取って、そのように他者にも吹聴されてしまったことがある。中学時代の現代文の問題で「このときの作者の気持ちをこの4つのなかから選べ」という問題だって、問題を作った人間の受け取り方次第であって、それが必ずしも作者の真意とは限らない。

東野さんの件に戻るが、あの記事のような受け取り方をする人もいるだろうなあと思うし、もしかしたらあの記事に書かれていることが彼の真意かもしれないし、あの記事が間違っているかもしれないし、わたしも間違っているかもしれない。だがそもそも東野さんはべつに自分の真意を公にする必要はない。なぜなら彼の仕事は笑わせることだからだ。

とはいえ、あらためて考え直すいいきっかけにもなった。いまの時代が必ずしも正しいとは限らないし、昔の価値観がすべて悪いとも限らない。自分の価値観につねに疑問を持つことは重要だとも思う。

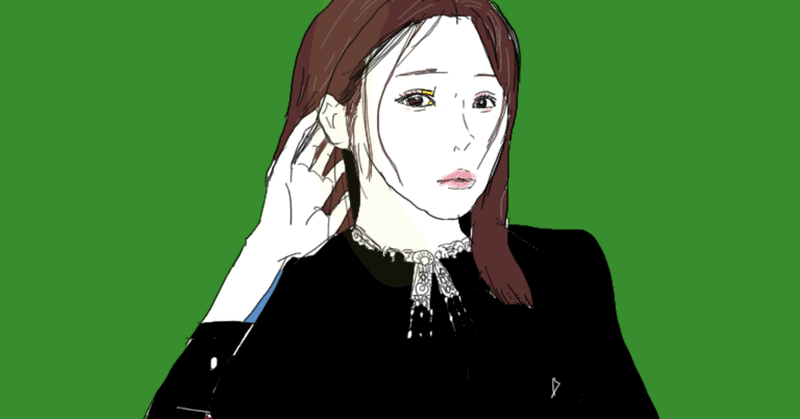

相手の気持ちを出来る限り汲む努力は大事のような気がする。それこそ「聞く力」なのかもしれない。自分も記事を書く人間/言葉を取り扱う人間としてまじで気をつけよう……といつも思っているけれど、念押しされるようにつくづくそう思うのであった。

最後までお読みいただきありがとうございます。