「話をする人と話を聞く人」@ルミネtheよしもと

とうとう行ってしまった。劇場に。

今年の5月、超至近距離でプロの漫才を観てからというもの、10年ぶり5回目の漫才ブームがわたしのもとに到来した。YouTubeでいろんな漫才やトーク動画を観ていくなかで、自分のツボにぴったりハマったのが金属バットの漫才のリズムとワードセンス、佇まいだった。

※公式もんしかリンク張らん主義。「タイムカプセル」と「無人島」が好きです。「円周率」の尺長いバージョン、「プリクラ」も風情がある。

今年に入ってから人気がうなぎのぼりのようだったので、来年はチケットを取るのが厳しい可能性が高い。生で漫才を観るなら今年中だと目をつけ、それからどのライブに行くべきか吟味に吟味を重ねた。

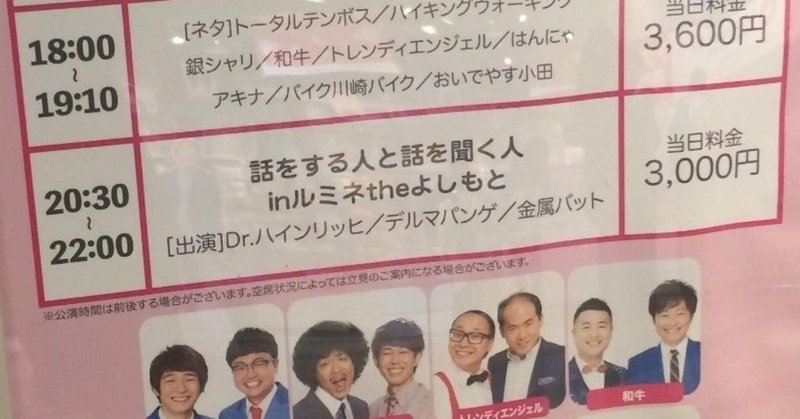

出演者の少ないライブに行こうと考えた。たくさん漫才が観たい、長尺がいい、コーナーがあるなら言葉で笑かすタイプがいい。鬼越トマホークとのマンスリー合同ライブ「ストロベリー・オンザ・ショートケーキ」は1時間でゲストが多いから踏ん切りがつかなかった。そんな時目に入ったイベントが「話をする人と話を聞く人」だった。

【ポスター出来ましてん】

— Dr.ハインリッヒ幸 (@DrHR_MIYUKI) June 13, 2019

7/1(月)『話をする人と話を聞く人』

よしもと漫才劇場

21:00開演

¥1500

Dr. ハインリッヒ/デルマパンゲ/金属バットhttps://t.co/UuiNAutQ8v pic.twitter.com/zB2r7ZXdTI

※このポスターまじかっこいいな

出演はDr.ハインリッヒ、デルマパンゲ、金属バット。漫才3組×3本+大喜利で90分。会場は小田急で1本の新宿駅直結、ルミネtheよしもと。前売りチケット2500円。平日の夜。こんな好条件に出会うことがこの先あるだろうか。願ったり叶ったりだ。慌ててチケットよしもとに会員登録。先行予約に申し込み、目出度く当選。とうとう生で金属バットの漫才が観られる、と1ヶ月以上前から心待ちにしていた。

そして迎えたライブ当日。何度足を運んだかわからないルミネの、乗ったことのないエレベーターで行ったことのないフロアに行く。扉が開くと、目の前にはグッズ販売所、左手に劇場入口があった。なんとなく10代の時に行ったなんばグランド花月を思い出した。

座席に座ってステージに目をやると、あるのは38マイク1本のみ。「わ、本当に今からここで漫才が行われるんだ」と一気に現実味が湧いた。そしてなんだかさっきから聞き覚えのある音楽が流れてるな……と耳をすませてみると客入れBGMがひたすらte'だった。いったい誰チョイスなんだろう?

※この曲で「あれ? te'!?」と気付いた。良いMV

バラエティコーナーなしのストイックな演芸ライブ。3組とも終始隙がなく、「THE漫才師」だった。舞台に立つ人のオーラやプライドがびんびこびん。だからこそ強烈に、ステージと客席の間に圧倒的な壁があることを感じた。この人たちは身ひとつで、最少人数の集団である2人で、自分たちの美学でもって我々を全力で笑かしにきている。

漫才はデルマパンゲ、金属バット、Dr.ハインリッヒの順。金属バットが「デルマはちっちゃいな~」と言いながらマイクを上げたり、150cm前後のハインリッヒ姉さんが無表情で勢いよくガンッ!!とマイクを下げるくだりから笑える。

金属バット以外は敢えてライブでネタを初めて観たくて、一切ネタを事前チェックしないようにした(音楽のライブでもよくそうしてる)。ハインリッヒ姉さんはほぼツッコミ不在で話が展開していく不思議な雰囲気で、お互いがお互いのことを「こいつほんまか? まあそういうならほんまなんやろな……にしてもけったいやなあ」と思いながら話していくところが、ほんと現実をバグらせていくみたいだった。

デルマパンゲは大胆さと緻密さの両方があってリズムが気持ちいい。ちょっと天竺鼠の匂いもした。どのネタも着地点が広木さんの「うるさい!」なのも良い。3本目のネタは漫才において完全に禁忌だったけど(笑)、おもろいからまあええわ。金属バットに「入念すぎるリハ」とかさんざんいじられてた。

Dr.ハインリッヒとデルマパンゲは、ど頭から一気に自分たちのワールドで侵食していく系。金属バットは喋り出しがデルマやお客さんいじりだったから、リアリティのあるなかで違和感を作っていく系という印象だった。

金属バットは「人魚」と「クイズ」と「式典」(※後ろ2本が長尺)。相変わらずへらへらエッジーで、吹き矢のように毒を飛ばすところが痛快だった。「クイズ」と「式典」は特に毒が強めで、劇場ならではな感じが面白かった。放送禁止用語もようけ出てきてた。

Gyao!でアップされていたM-1グランプリ2019の3回戦のネタでも恩返しに来た鶴のことを「所詮獣やな」なんて言ったり、金属バットのネタは差別的だと捉えられてもしゃあないかなあと思うものがちょこちょこある。でも彼らの場合はガチで差別してるわけではない気がする。

「クイズ」では前半友保さんがさんざん小林さんのことを「アホや」とののしり、最後に権力を振りかざした途端に手のひらを返す人間を好演していた。ネタの本質は「ほんまのアホはだれやっちゅう話ですわ」というところだと思うんだけど、その答えを提示しない粗さが金属バットのヒール感、すなわち美学なんでしょうね。

「式典」では超私的な理由で豪華な式典を月一で開催する某国、相手が断ることが困難な環境での有無も言わさないプロポーズ、お祭り騒ぎ、他国で暗躍する組織を吉本が動かすなど、権力でなんでも捻じ曲げる人間やなにも考えずに祭りを楽しむ人たちをネタにしてケラケラ笑っていた。それはすべての事象に中指を立てているようでもあるし、「みんな等しくアホ/滑稽やねんで」という優しさのようにも見える。

金属バットはネアカなタイプではないけれど、「憎む」や「嫌悪」というじとじととした要素を持っている人たちではないなあと思う。「かなんなー」と思うむかつくことも悲しいことも、「おかしない?」と思うことも全部笑いに変換する、お笑いモンスターなんじゃなかろうか。さすが子どもの笑顔が見たくて芸人になったご両人やで。

インターネットラジオ「金属バットのラジオバンダリー」を聞いていた感じだと、小林さんは本めっちゃ読むみたいやし、友保さんもよく映画の話をしていた。ストーリーのしっかりした、考える余地のある漫才を作るのは、そういうのも影響していそう。それにしても小林さんの動き、生で見るとめちゃくちゃへんてこだったな……。趣深い。

大喜利ではハインリッヒ姉さんのぶっ飛んだ回答が新時代すぎて、世界観についていくのが大変だった。全部真顔でやるからおもしろい。金属バットは友保さんのスベったコブラの回答に、すかさず小林さんがコブラを重ねて面白くしようとしてたところに、コンビ愛が見えた。あと小林さんの回答の時に必ず友保さんが手を止めて回答を聞いてたのも良かったな。

時間がオーバーしてるのに大喜利をやめない友保さんと迫田さん。友保さんの「じゃが肉」からの「じゃが肉ジャガー」が、愛嬌たっぷりで良かった。ただ、小林さんの回答で超面白いものがふたつあったのに、ふたつとも「じゃが肉」と「じゃが肉ジャガー」のコンボで消されたわ。許すまじじゃが肉ジャガー。

小林さんが大喜利で「ロックに生きる秘訣は歩くのをやめないこと」と回答していたけれど、それを地で行く3組ゆえ、ひたすら鋭い笑いの波動が飛び続けていた90分間だった。観ながら音楽のこと考えたり、文章のこと考えたり、3組の突飛な想像力に感化されたりと、あれ書きたいこれ書きたい的な欲が湧きまくった。あと、無性に町田康作品読みたなりました。

「笑い」にはその人の品格が出る。取り扱いが非常に難しいものでもあるが、人間として生きるうえで重要な要素でもある。そういう意味では言葉と同じやなと思う。まだまだわたしの漫才ブームは続く。

最後までお読みいただきありがとうございます。