プロセスが価値を生む時代になってきた

今年一年を振り返ってシリーズです。

前回はスキルやのハウを可視化してどのように提供したかをまとめました。

今回は今年対応した仕事の質について。

求められる内容が変わってきたと感じていまして、その内容について触れたいなと思います。

けんすうさんの記事がすごく良くて今年のまとめのヒントにさせていただきました。

社内新サービス構想、繁忙期ですぐ消える説

当社の基本的仕事モデルがまさに”アウトプット・エコノミー”の世界です。

顧客と合意した要件に応じてリリース日までにきっちりと制作・開発して納品検収を経て費用をいただきます。

部分検収でいただくこともありますが、書面の提出が必要でアウトプット・エコノミーに該当します。

制作会社の多くは受託型モデルの資金繰りと、常に新規案件開拓の営業フェーズ、そして案件過多になればリソースが足りず過少になればリソース余りを無くす平準化との戦いです。

「平準化との戦いを無くすために課金型のサービスを作っていこう!」と課題解決で考えるのが大体閑散期、リソースはあるしこの時期にと画策するも受託担当とサービス担当の思考の違いが最初の課題で良いサービス案が中々でてきません。※当たり前といえば当たり前

そして自分たちなりに一生懸命考え社内で合意して開発を始めると繁忙期の影が見えだして対応可能なリソースが徐々に減っていく。そして開発ペースは落ちていき、当初計画はそのまま年度末の繁忙期に飲み込まれ。。。また閑散期に同じことを言い出すってモデルに名前を付けたいと思っている今日この頃です。

なぜこの話をしたかというと、今年の上半期は上記流れが社内でも押し寄せて怪しい空気になっていました。

私自身はプロセス・エコノミーへシフトしかけていて注力できたのですが、今後同じ流れにならないように全社的にシフトできるようにするか、新サービス開発専任体制がつくれるようにしておきたいです。※自戒

プロセスに価値を感じる企業が増えてきた

さて、自部門について目を向けてみると今年感じたのは、プロセス・エコノミーへのニーズです。

なのでけんすうさんの記事は納得感モリモリでした。

顧客企業は通り一辺倒の成功モデルの提供をうけたいわけではなく、自社の中にある課題解決の要素を可視化してアウトプットにつなげていきたいと考えています。

まぁ。。。成功モデルが欲しいならソリューションに長けてサービスも持っている他社に相談するしって話です。

なので私たちに相談する場合は、どんなプロセスの可視化が可能かの質問と、質の高いプログラムの提供を受けたいというオーダーが多かったので、当社が提供しているプログラムの内容と顧客へのフィット感が導入の検討材料になっていました。

ちょうどコロナ禍で周年を迎えた企業からの相談がまさにその代表です。

「理念見直しを外部に委託するなんておかしくない?」と以前某懇親会時に当社が最近対応した話を反射的にディスってきた方がいらっしゃいます。

私が「経営理念刷新のお手伝いをしてます」と伝えた内容に対しての反応としては分からなくはないけど。。。言い方はアレだけど💦

正確には顧客は”経営理念刷新のプロセス提示と、その場の運営”を私たちに依頼していただきました。

提示したプロセスは以下の通りです。

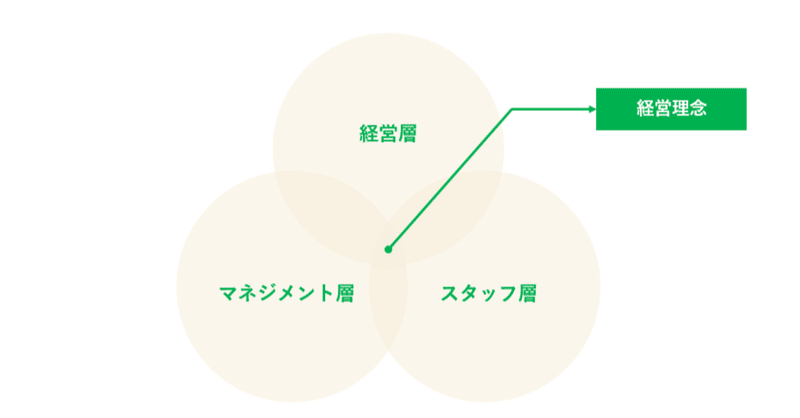

①経営層の意見だけでなく、あらゆる層の意見を収集したい

②その意見の内容を可視化して共通するメッセージを導きたい

③メッセージを伝えるべき相手を可視化して、伝わるメッセージにしたい

④その相手の感情を揺さぶるアウトプットを作りたい

これまで会社としてお手伝いしていたのは④のフェーズです。

今年は①~③のプロセスを一貫してお手伝いをする機会をいただいてます。

特に①のプロセスにおいて、私自身の持つスキルの強みが活かしやすく紹介で担当させていただく機会が多くなりました。

②と③は紹介してくれたパートナーと共創で対応します。

そして、そのまま④のお手伝いもさせていただきます。

営業的なメリットも非常に多くなります。

これまでコンペになりやすい④の時点で標準的な価格+競合回避で受注可能となり価格争いにならない受注活動が実現できます。

また、①~③のフェーズはプロセスに対しても対価をいただけるということで受注総額が増えるだけでなくアウトプットを求められない清算が実現できることです。

そして、費用もさることながら修正がほとんどなくなるため制作現場のストレスもなくなり利益率も向上します。

プロセスへの価値が一番高いのは?

”①経営層の意見だけでなく、あらゆる層の意見を収集したい”このプロセスです。それぞれの層に対しての意見収集と可視化が最も顧客が期待し、価値を提供できるフェーズです。

私自身が”経営者視点”と”ビジネスプロデューサー視点”と”ワークショップデザイナー視点”の3視点を切り替えながら場を作れることと、可視化までのプロセスデザインができることが最大の強みです。

それぞれの層に対してどんなアプローチをするか簡単にご紹介させていただきます。

経営層に関して

同じ経営者目線での質問や意見交換をしながらライターにも参加してもらい目指す未来や課題感を言語化していきます。

慣れ不慣れ別として相手も普段考えなれているので、思考を刺激する質問を投げかけ、整理に協力することで1時間から1.5時間ほどで考えを纏めて行くことができます。

マネジメント層に関して

経営層の考えに沿って判断実行する”マネジメント層”に対しては”忖度しすぎない”でも”意向は踏まえて自分たちのなすべきことを整理する”という一見すると二律背反なプロセスを求められます。

短時間で問いを投げかけチームで考えてもらうようなセッション形式で意見を出し合い最終的に全体の意見をとりまとめるような作業を行います。

日程を2日分け、各人が持つ課題を段階を踏みながら出していけるように、全体のプログラムや問いを設計し現場でファシリテートします。

一般層に関して

個人としての考えやキャリアに対しての想いはあるものの、組織と紐づけした言語化に長けてい無い層に対してはワークショップを実施します。

個人ワークで自分の考えを言語化していきながら、共有やグループワークで他の人の考えに触れ必要な考えを吸収しグループで可視化していくことで、組織と紐づけをしていきます。

目指すべき未来像をグループとして共有できるようにプログラムデザインと当日の運営を実施します。

期待を込めて

プロセス・エコノミーの波が来年きてくれたら嬉しいです。

オンラインでノウハウも出していきたく、社内でも配信担当の育成や機材の調達と年内2回配信をしながらオリジナルコンテンツも作っていきたいと考えています。

営業力の話と同じく、ポータブルスキルとして共有していけるようにまとめていきたいです。

気になったらこちらも是非見てください。

書籍や配信機材に活用します!