【鳥取寺社縁起シリーズ】「因幡堂縁起絵巻」(21)

【鳥取寺社縁起シリーズ】第二弾として、「因幡堂縁起絵巻」詞書部分の注釈・現代語訳をnoteで連載いたします(月1回予定)。

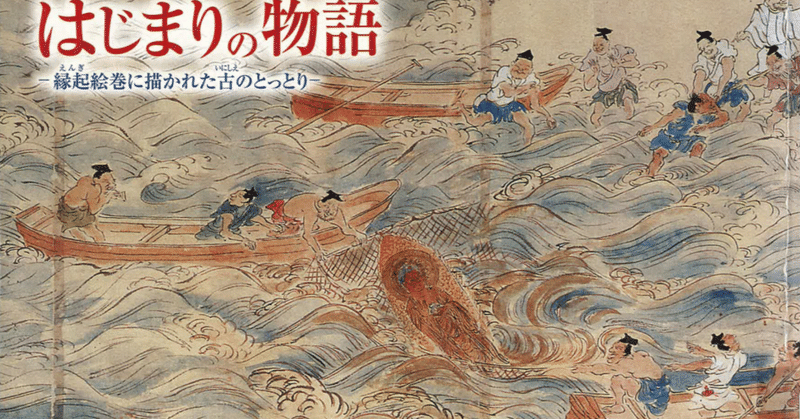

〔冒頭の写真は、鳥取県立博物館『はじまりの物語ー縁起絵巻に描かれた古の鳥取ー』の表紙(「因幡堂縁起絵巻」の一場面)です。〕

■寺社縁起本文・注釈・現代語訳

__________________________________ 本文(翻刻)は、『企画展 はじまりの物語ー縁起絵巻に描かれた古の鳥取ー』〔鳥取県立博物館/2008年10月4日〕の巻末「鳥取県関係寺社縁起史料集」のものを使用しています。

※「因幡堂縁起絵巻」の概要は第1回をご覧ください。

**********************************

【巻下】

(見返し)

三巻之内

梅谷之絵

岡本主計正美之書

【 第十五段 】

寛喜二年の夏の比箕面なりける僧當寺

にて金光明経を書供養しけれは貴賤こ

そりて結縁しける中に無縁の女房あり

て二親の菩提をむ※らはむかために身をう

りて経を供養しけれは則二親の名を過

去帳に入て導師詞をつくして其志をそ

かんしける寺邊に豊前々司といふ者有東

関の柳営につかへて家まつしからす如来

前司の夢に告給▢く彼青女か報恩の

心さしの切なることあわれみつへし汝その

あたひをつくのひて身をうけてむやと前司

如来の霊夢によりておとろき貧女か孝々

をかんし忽に其身の代を沙汰しけり

昔の董永は已父かために其身をうり今

の青女は二親のために我身をあかふ彼は織

女のたすけにして奴となることをのかれ是

は薬師のあはれみにあつかりて身を出し

けり和漢ことなりといへとも至孝おな

しき物をや

※ テキストの本文(翻刻)は「をむ」となっているが、絵巻本体の写真では「とふ」で、この部分「とふらはむ」となるか。

→寛喜*二年の夏の比、箕面*なりける僧、當寺

にて金光明経*を書き供養しければ貴賤こ

ぞり*て結縁しける中に無縁*の女房*あり

て二親の菩提とぶらはむがために身をう

りて経を供養しければ則ち二親の名を過

去帳*に入れて導師詞をつくして其の志をぞ

感じける。寺邊に豊前々司*といふ者有り。東

関*の柳営*につかへて家貧しからず。如来

前司の夢に告げ給▢く「彼の青女*が報恩*の

心ざしの切なることあわれみつべし。汝その

あたひ*を償ひ*て身をうけてむや*」と前司

如来の霊夢によりておどろき貧女が孝々*

を感じ忽ちに其の身の代*を沙汰*しけり。

昔の董永*は已父*がために其の身をうり、今

の青女は二親のために我身をあがふ*。彼は織

女*のたすけにして奴*となることをのがれ、是れ

は薬師のあはれみにあづかりて身を出し

けり。和漢ことなりといへども至孝*おな

じき物をや。

〈注釈(語の意味)〉

*寛喜(かんぎ)…鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。安貞3年3月5日(1229年3月31日)改元、寛喜4年4月2日(1232年4月23日)貞永に改元。

*箕面(みのお)…大阪市北部の市。箕面川の渓谷を占め、秋は紅葉狩りの名所。箕面川中流に箕面滝がある。修験道の霊場として有名。

*金光明経(こんこうみょうきょう)…大乗経典の一つ。唐の義浄訳「金光明最勝王経」(10巻)のほか、北涼の曇無讖(どんむしん)訳(4巻)、隋の寶貴等の編訳(8巻)などがある。鎮護国家の三部経の一つ。四天王などがこの経典の読誦(どくじゅ)される国を守護することを説く。日本では、国分寺・四天王寺の建立、御斎会(ごさいえ)・最勝会(さいしょうえ)などがこれに基づいて行われた。

*こぞる〔挙る〕…ことごとく集まる。皆連れ立つ。

*無縁…縁者のないこと。みよりのないこと。後を弔う係累のないこと。また、その人。〔日本国語大辞典〕

*女房…婦人。女。

*過去帳…霊簿、点鬼簿などといわれる。死者の名簿。法名、死亡年月などを記入したもので、寺や各家庭の仏壇の中に安置された。形式は、死亡順によるものと、日別にしたものとの2様に大別できる。鎌倉時代以降に成立し、江戸時代に一般化した。過去帳は歴史的な資料としても重要。〔ブリタニカ国際大百科事典〕

*前司…前任の国司。

*東関…関東に同じ。

*柳営…将軍の陣営。幕府。

*青女(あおおんな)…年若く世馴れない女。

*報恩…法要などを営んで仏恩に報じること。

*あたひ〔価・値〕…(人や物の)価値。

*償(つくの・つぐの)ふ…与えた損害・負債や罪・過失を、金品や労力で埋め合わせする。賠償する。「つぐなふ」とも。〔角川古語大辞典〕

*てむや…相手に同意を求め、または勧誘する意を表す。…たらどうか。…てくれないか。

*孝々=孝行…子が親を敬い、親によく尽くす行い。

*身の代=身の代金…身売りの代金。また、人身と引きかえに渡す金。

*沙汰…手配。したく。〔全約古語辞典〕

*董永(とうえい)…〔名詞〕 人名。後漢の人。家貧しく、父の葬礼の費用を得るため、みずからを奴として売った。のち、天女の化した女性を妻とした。もと『孝子伝』にある話で、『蒙求』にも「董永自売」とあり、『私聚百因縁集・六』などわが国の仏教説話集にしばしば見え、『伽・董永』は、『二十四孝詩選』に基づく。〔角川古語大辞典〕

*已父…亡き父の意か。 ※「已」を「己」ととれば「己(おの)が父」であるが、絵巻本体の写真ではやはり「已」と読める。

*あが〔贖・購〕ふ…金銭などを代償にして手に入れる。買い求める。〔小学館 全文全訳古語辞典〕

*織女(しよくぢよ) …〔名詞〕 漢語。機織(はたおり)をする女の意であるが、七夕(たなばた)の女星である織女星をさしていうのが普通。織女星は琴座の主星であるベガで、天川(あまのがは)を隔てて鷲座の主星アルタイルに当る男星の牽牛(けんぎう)と、年に一度だけの逢瀬が許されるとされている。この中国の星合(ほしあひ)伝説に、機織りにいそしみ、その上達を願う古代女性たちの象徴としての女星、または女神のイメージが感じられる。また、この伝説がわが国にもたらされる以前に、「天の服織女(はたおりめ)」の説話(記・上)があり、水辺に遠来の神を待って神衣を織る女、という古代的モチーフが存したとされる(折口信夫)。『文選』では「河漢女」。「牽牛織女」と並べ言うことが多い。「山兮石有り。漢(そら)也星有り。一に工夫の意を入れ、自ら織女の形を成す(本朝文粋・一)」は原義ではあるが、七夕に関連させながら用いられている。歌や仮名文学では「たなばたつめ」「たなばた」を用いる。季語、秋。〔角川古語大辞典〕

*奴(ぬ)…奴隷。人に使役される男。下僕。〔例文 仏教語大辞典〕

*至孝(しこう)…この上もなく孝行なこと。

〈現代語訳〉

寛喜二年の夏の頃、箕面にいた僧が、当寺

で金光明経を書いて供養したところ身分の高い人も低い人も連れ

立って結縁した中に身寄りのない女がい

て両親の菩提弔うために身を売

って経を供養したのですぐに両親の名を過

去帳に入れて導師は言葉を尽くしてその志に

応えた。寺の辺りに豊前前司という者がいた。関

東の幕府に仕官していて家は裕福だった。如来が

前司の夢でお告げになったことには「あの年若い女の報恩の

志が深く感じ入るものであるのを不憫に思ってしまってならない。お前が(身売りした)彼女の

対価を払って身を請け出さないか」と。前司は

如来の霊夢によって目が覚めて貧しい女の孝行

に感じ入りただちにその身売りの代金を手配した。

古き世の董永は亡き父のためにその身を売り、今の世

の年若き女は両親のために自分の身を代償にした。彼は(天の)織

女の助けで下僕となることを逃れ、この女

は薬師の慈悲にあずかって身を請け出し

た。日本と中国で違いはあるといってもこの上なく孝行なことという点で同

じものであろうか。

〔「因幡堂縁起絵巻」(21)おわり〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?