【鳥取寺社縁起シリーズ】「因幡堂縁起絵巻」(17)

【鳥取寺社縁起シリーズ】第二弾として、「因幡堂縁起絵巻」詞書部分の注釈・現代語訳をnoteで連載いたします(月1回予定)。

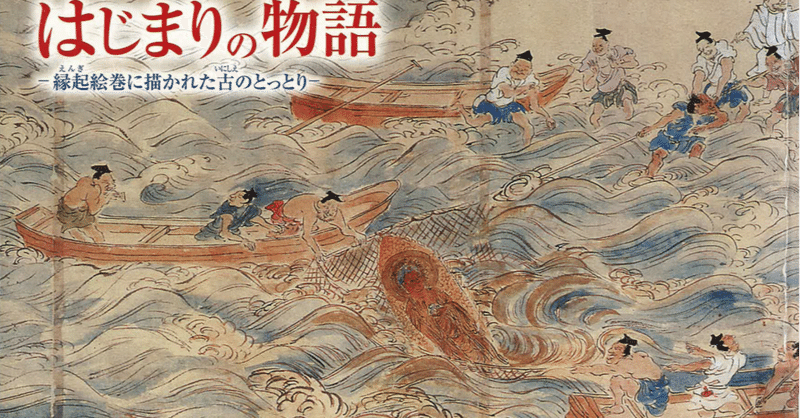

〔冒頭の写真は、鳥取県立博物館『はじまりの物語ー縁起絵巻に描かれた古の鳥取ー』の表紙(「因幡堂縁起絵巻」の一場面)です。〕

■寺社縁起本文・注釈・現代語訳

__________________________________ 本文(翻刻)は、『企画展 はじまりの物語ー縁起絵巻に描かれた古の鳥取ー』〔鳥取県立博物館/2008年10月4日〕の巻末「鳥取県関係寺社縁起史料集」のものを使用しています。

※「因幡堂縁起絵巻」の概要は第1回をご覧ください。

**********************************

【 第十一段(42行目から最後まで) 】

法皇遷幸ならせ給て後或人の夢に見るやう

西宮の戌の御嫡子一童の御前をもこの擁護

の神に入はやと仰あるよし申あひた住僧等わたく

しの勧請にはあらす勅裁なりとて此由奏聞す

さる御事ならは入まいらせよと勅免あるによて

一童の御前を後に人※申す今は十九所なりしかりと

いへとも最初勧請の間院宣に任て十八所権現

と号す其後高倉院の御宇承安元年四月

八日勅額を下されて平等寺と号すとかや

彼額は忝勅筆たるとて勅使車をやり

とをし直に宝蔵に籠にけり

※テキストの本文(翻刻)は「人」となっているが、絵巻本体の写真では「入」か。

→法皇遷幸*ならせ給ひて後、或人の夢に見るやう

「西宮の戌の御嫡子、一童の御前*をもこの擁護

の神に入ればや」と仰せあるよし申すあひだ住僧等「わたく

しの勧請にはあらず。勅裁なり」とて此の由奏聞*す。

「さる御事ならば入りまいらせよ」と勅免あるによて*

一童の御前を後に入れ申す。今は十九所なり。しかりと

いへども最初勧請の間院宣に任せて十八所権現

と号す。其の後、高倉院*の御宇承安*元年四月

八日勅額*を下されて平等寺*と号すとかや。

彼の額は忝く*勅筆たるとて勅使車をやり

とをし*直に宝蔵*に籠めにけり。

〈注釈(語の意味)〉

*遷幸…天皇・上皇が他の居所に移ること。

*西宮の戌の御嫡子、一童の御前…現・西宮神社の地に鎮座した広田神社の別宮南宮の祭神か。

※平安時代後期頃より、現社地に広田(ひろた)神社の別宮南(なん)宮があり浜の南宮〔梁塵秘抄〕とよばれ、その境内の一小社として戎社が祀られ、戎三郎(えびすさぶろう)殿ともいわれた。伝えによると鳴尾(なるお)の漁師が網にかかった神像を海に捨てたが、翌日、捨てたはずの像が再び網にかかったため家に持帰って祀った。その夜の夢に戎神の託宣があり、神意によって鎮祭したのが現在の戎社であるという。「エビス信仰」はもともと豊漁をもたらす神として漁労民のあいだで信じられてきた民間信仰に始まるといわれ、広田神社の神領であった御前(おまえ)の浜も漁民の集住地であった。御前の浜の漁民は広田社に属して漁業権を保証されていたが、彼らを直接に管掌したのが別宮の南宮であったと考えられている。〔日本歴史地名大系〕

*奏聞(そうもん)…天皇に臣下が申し上げること。奏上すること。

*よて…よって。

*高倉院…平安末期の天皇。後白河天皇の第7皇子。名は憲仁(のりひと)天皇。在位中は平清盛が執政。安徳天皇に譲位。(在位1168~1180)(1161~1181)

*承安(じょうあん)…平安末期、高倉天皇期の年号。嘉応3年4月21日(1171年5月27日)改元、承安5年7月28日(1175年8月16日)安元に改元。

*勅額(ちょくがく)…天皇直筆の額。また、勅賜の額。

*悉(ことごと)く…のこらず。すべて。みな。

*やりとをし…[遣る+通す(とほす)] やる=人を行かせる。自分の用件などのために、人をある所に行かせる。使者を送ることをいう例が多い。/通す=ある目的場所に導く。邸内、室内、主人・貴人の目通りなどへ招じ入れる。〔角川古語大辞典〕

*平等寺…本縁起でその由来が語られるている因幡堂のこと。

※京都市下京区松原通烏丸東入因幡堂町に所在する真言宗智山派の寺。通称、因幡薬師、因幡堂。山号は福聚山。開創については、長徳三年(九九七、一説、寛弘二年(一〇〇五))因幡国加留津の海に夜々光あり、国司橘行平が夢告を受けて漁師に命じ網を下すと、薬師如来像を引き上げたので一宇を建立した。長保五年(一〇〇三)この尊像は烏丸高辻の行平邸に飛来したので、彼の邸宅を薬師寺とした、と伝える。開山は行平の孫の光朝である。応保元年(一一六一)後白河上皇の御幸あり、承安元年(一一七一)四月、高倉天皇が勅命を下して寺名を平等寺と定めた。治承元年(一一七七)四月の京都大火など、たびたび火災で全焼した。本尊薬師如来は等身一本彫で、信濃善光寺の阿弥陀如来、嵯峨清凉寺の釈迦如来とともに日本三如来の一つといわれる。本尊薬師如来立像、如意輪観世音菩薩坐像、建保元年(一二一三)銘の釈迦如来立像は重要文化財に指定されている。〔国史大辞典〕

*宝蔵(ほうぞう)…宝物を入れるくら。たからぐら。

〈現代語訳〉

法皇が因幡堂においでになって後、ある人が夢に見ることには

「西宮の戌の御嫡子、一童の御前もまたこの(如来を)守護する

神に加えたいものだ」とおっしゃったいきさつを申し上げるので住僧たちは「私

事で神をお迎えするのではない。法皇のご裁断(が必要)だ」としてこの旨を奏上する。

「そういう事であるならばお入れ申し上げよ」とお許しがあったため

一童の御前を(先の神々の中に)新たにお入れ申し上げた。今は十九所である。そうでは

あるけれども最初の勧請の際の院宣に従って十八所権現

と称する。その後、高倉院のご治世の承安元年四月

八日に院が直筆の額をお与えになり平等寺と号したとかいうことである。

その額はすべて天皇の直筆であるといって使者は車を(因幡堂に)お送り

して導き入れてそのまま宝物の収蔵庫に収めた。

〔「因幡堂縁起絵巻」(17)おわり〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?