【鳥取寺社縁起シリーズ】「因幡堂縁起絵巻」(27)

【鳥取寺社縁起シリーズ】第二弾として、「因幡堂縁起絵巻」詞書部分の注釈・現代語訳をnoteで連載いたします(月1回予定)。

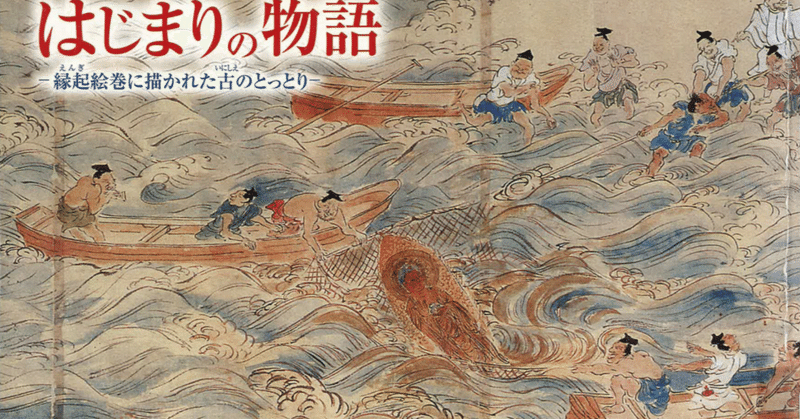

〔冒頭の写真は、鳥取県立博物館『はじまりの物語ー縁起絵巻に描かれた古の鳥取ー』の表紙(「因幡堂縁起絵巻」の一場面)です。〕

■寺社縁起本文・注釈・現代語訳

__________________________________ 本文(翻刻)は、『企画展 はじまりの物語ー縁起絵巻に描かれた古の鳥取ー』〔鳥取県立博物館/2008年10月4日〕の巻末「鳥取県関係寺社縁起史料集」のものを使用しています。

※「因幡堂縁起絵巻」の概要は第1回をご覧ください。

**********************************

【 第二十一段 】

正応二年二月廿九日當寺回禄の後今出

河の三位基長卿に勧進帳の草を誂申

侍けるに公私計曾によておほえす光陰を

送る處に俄に所労の事て彼草弥延

引しける時しも三品の病床の枕の邊に

十二神やうかうありて抑因幡堂の勧進

帳を申侍しはいかにと仰有けれは其時夢

心地におとろきいそき書進へき由御返事

を申と思て某日より偏鵠か葉※1をなめす薫奉

か術をえ※2され共所労たちところに平癒し

けれはいそき勧進帳に願書をやうやうに書

そへて當寺に送奉られけり

※1 「葉」は仮名で「は」ととり、「羽」の意か。

※2 テキストの本文(翻刻)は「え」となっているが、絵巻本体の写真では「恵(ゑ)」で、この部分「恵(ゑ)され」となるか。

→正応*二年二月二十九日、當寺回禄*の後、今出

河*の三位基長卿*に勧進帳*の草*を誂へ*申し

侍りけるに公私計曾*によておぼえす光陰を

送る處に俄に所労の事で彼の草、弥々延

引しける時しも三品の病床の枕の邊に

十二神*影向*ありて「抑因幡堂の勧進

帳を申し*侍りしはいかに」と仰せ有りければ其の時夢

心地におどろきいそぎ書き進むべき由御返事

を申すと思ひて某日より偏に*鵠*が羽をなめす薫*奉る*

が術を恵さ*れ共所労たちどころに平癒し

ければいそぎ勧進帳に願書をやうやうに*書き

そへて當寺に送り奉られけり。

〈注釈(語の意味)〉

・正応(しょうおう)…鎌倉後期、伏見天皇朝の年号。弘安11年4月28日(1288年5月29日)改元、正応6年8月5日(1293年9月6日)永仁に改元。

・回禄(かいろく)…火の神。転じて、火事を焼けること。火事。

・今出河=今出川…室町時代頃まで京都市上京区一条東の洞院通りのあたりを北から南へ流れていた川。〔日本国語大辞典〕

・三位基長卿…藤原保綱の子で、嘉禎三年(一二三七)勧学院学頭、弘安二年(一二七九)刑部卿、同四年文章博士、同六年従三位となり、同九年正三位、正応二年(一二八九)十二月に歿した。〔大橋俊雄校注『一遍聖絵』(岩波書店)脚注〕

・勧進帳…社寺や仏像の建立・修繕などのため。金品を募り集める趣旨を記した文書。勧進状。

・草…ざっとした下書き。〔漢字源〕

・誂(あつら)ふ…頼む。注文して作らせる。

・計會〔=会〕(けいかい・けいがい)…物事の一度に重なりあうこと。さしつかえること。

・十二神=十二神将(じゅうにじんしょう)…仏語。薬師如来の名号を聞いて仏教に帰依し、薬師経を受持する者や読誦する者を守護し、願いを遂げさせるという一二の大将。宮毘羅(くびら)大将(本地は彌勒で子神)・伐折羅(ばさら)大将(本地は彌陀で丑神)・迷企羅(めきら)大将(本地は勢至で寅神)・安底羅大将(本地は観音で卯神)・羅(あじら)大将(本地は如意輪で辰神)・珊底羅大将(本地は虚空蔵で巳神)・因陀羅(いんだら)大将(本地は地蔵で午神)・波夷羅(はいら)大将(本地は文殊で未神)・摩虎羅(まこら)大将(本地は大威徳で申神)・真達羅(しんだら)大将(本地は普賢で酉神)・招杜羅(しょうとら)大将(本地は大日で戌神)・毘羯羅(びから)大将(本地は釈迦で亥神)。十二神。

[補注]十二神将それぞれに付記した本地名、十二支名は、本地垂迹説および十二支の思想との接合によって対応・配当されるもので、薬師経自体では触れていない。十二支神は昼夜一二時を護持するという理由から対応させる。十二支がないものを古様、あるものを新様という。〔日本国語大辞典〕

・影向(ようごう・ようこう)…神仏が一次姿を現すこと。神仏の来臨。

・申す…「願ふ」「請(こ)ふ」の謙譲語。お願い申しあげる。お頼み申しあげる。

・偏(ひとへ)に…ひたすらに。

・鵠(くぐい)…(ククヒとも)ハクチョウの古称。

・なめす…毛皮の毛と脂とを除いて柔らかにする。

・薫(くん)…一般的には「よいかおり」や「香草」を意味する。だが、ここでは「葷(くん)」、つまり、「肉料理など、なまぐさいもの」〔漢字源〕か。

※「薫奉か術を恵され共」の「共」は、逆説の接続助詞「ども」であり、その直後には「所労たちところに平癒しけれは」とある。おそらく「鵠がはをなめす薫」のはよい匂いのする類ではなく、「薫」をマイナスの意味で解釈するのが文脈上は自然であると推測したが、実際のところはよくはわからない。

・奉る…「飲む」「食ふ」の謙譲語。召し上がる。

・恵(けい)す…めぐむ。

・やうやうに…いろいろに。さまざまに。種々に。

〈現代語訳〉

正応二年二月二十九日、當寺で火災のあった後に、今出

川の三位基長卿に勧進帳の下書きをご依頼申し

上げましたものの(基長卿は)公私にわたり様々な事が重なったために思い

がけず月日が

経ったところに突然の病気で例の下書きは、ますます延

期となったその時に基長卿が病で臥せっている枕元に

十二神将が姿をお現しになって「いったい因幡堂の勧進

帳をお願い申し上げましたのはどうなっているのか」とおっしゃったのでその瞬間に夢

心地に目が覚めて急いで書き進めるつもりだという旨を御返事

を申し上げると思って(この日は夢から覚めて)ある日からひたすらに鵠の羽をなめすなまぐさいものをお飲みになる

といった術を恵まれたのだが病気はたちまちに完治し

たので急いで勧進帳に願文をいろいろに書き

添えて當寺にお送り申し上げられた。

〔「因幡堂縁起絵巻」(27)おわり〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?