【鳥取寺社縁起シリーズ】「因幡堂縁起絵巻」(30)〔最終回〕

<【鳥取寺社縁起シリーズ】第二弾として、「因幡堂縁起絵巻」詞書部分の注釈・現代語訳をnoteで連載いたします(月1回予定)。

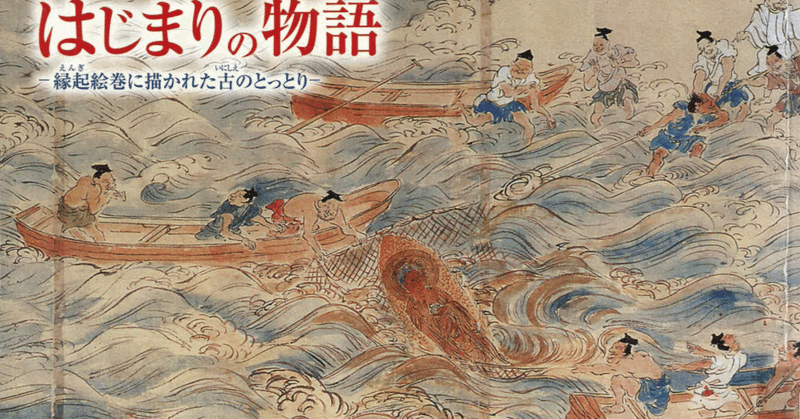

〔冒頭の写真は、鳥取県立博物館『はじまりの物語ー縁起絵巻に描かれた古の鳥取ー』の表紙(「因幡堂縁起絵巻」の一場面)です。〕

■寺社縁起本文・注釈・現代語訳

__________________________________ 本文(翻刻)は、『企画展 はじまりの物語ー縁起絵巻に描かれた古の鳥取ー』〔鳥取県立博物館/2008年10月4日〕の巻末「鳥取県関係寺社縁起史料集」のものを使用しています。

※「因幡堂縁起絵巻」の概要は第1回をご覧ください。

**********************************

【 第二十三段最後まで 】

第四に珍皇寺の尊像は嵯峨天皇の御宇

小野の篁卿のこむりうすなはちこれおたたき※1

の薬師如来也

第五に八幡の護國寺は同御宇弘法大師

の建立かの神宮寺の薬師是也

第六に観慶寺は陽成天皇の勅願円如

上人の草創祇園の社の本堂の薬師是也

第七に平等寺の尊像はかたしけなくも

尺尊御自作の霊佛當寺安置の聖容

也自余の尊躰或は権者の作或は聖賢の

わさなれはいつれもいつれもおろかならす侍れとも

當寺の薬師はまささ※2く月氏より日域にう

つりまします御本尊なれは誠にたくひなく

こそ然則一と参詣の人おのつから求長寿得

長寿の算をたもち片時結縁の輩たち

所に求冨饒得冨饒の楽にほこらん況や

不断敬信の諸人は現當二世の所願成就

せん事うたかひやはあるへきと弥たのもしく

おほえ侍るなり

(奥付)

三巻の内

因幡堂

岡本主計

正美所持

※1テキストの本文(翻刻)は「おたたき」となっているが、絵巻本体の写真では「おたき」で、この部分「おたぎ」となるか。

※2テキストの本文(翻刻)は「さ」となっているが、絵巻本体の写真では「し」で、この部分「まさしく」となるか。

→第四に珍皇寺*の尊像は嵯峨天皇*の御宇

小野の篁*卿の建立すなはちこれおたぎ*

の薬師如来なり。

第五に八幡の護國寺*は同御宇弘法大師

の建立かの神宮寺の薬師是なり。

第六に観慶寺*は陽成天皇*の勅願円如

上人*の草創祇園の社の本堂の薬師是なり。

第七に平等寺の尊像はかたじけなくも

尺尊御自作の霊佛當寺安置の聖容*

なり。自余*の尊躰或いは権者*の作成は聖賢*の

わざなればいづれもいづれもおろかならず侍れども

當寺の薬師はまさしく月氏*より日域*にう

つりまします御本尊なれば誠にたぐひなく

こそ然れば則ち一度参詣の人おのづから求長寿得

長寿の算*をたもち片時結縁の輩たち

どころに求冨饒*得冨饒の楽にほこらん。況んや

不断*敬信*の諸人は現當*二世の所願成就

せん事うたがひやはあるべきと弥々たのもしく

おぼえ侍るなり。

〈注釈(語の意味)〉

・珍皇寺(ちんこうじ)…京都市東山区にある臨済宗建仁寺派の寺。山号は大椿山。創建については慶俊(きようしゆん)僧都の開基,また小野篁(たかむら)の開創,宝皇寺の後身といわれて異説に富む。だが,寺地が葬送所として有名な鳥辺(とりべ)山のふもとにあることから,中世以来,当寺は冥府とこの世の出入口に当たると信じられ,亡者の精霊迎えの信仰で栄え,〈六道(ろくどう)さん〉〈六道珍皇寺〉の名で親しまれた。今日も,お盆の前の8月8日から10日まで,あの世から亡者の精霊を迎えるための群参人でにぎわう。参詣人は境内で迎え鐘を突き,本堂で経木に戒名を書いてもらって水回向(えこう)をし,門前で買い求めた高野槙(こうやまき)に精霊を宿らしてわが家に持ちかえる。これを〈六道参り〉という。当寺の迎え鐘の音は冥府はもとより唐国までとどくと,《古事談》に語られるほど有名で,境内には昼は朝廷に,夜は閻魔(えんま)庁につとめたという平安初期の有名な官人歌人小野篁をまつる〈篁堂〉もあって,亡者の鎮魂の信仰伝承に富む寺である。〔世界大百科事典〕

・嵯峨天皇(さがてんのう)…平安初期の天皇、桓武天皇の皇子。名は神野(かみの)。「弘仁格式」「新撰姓氏禄(しょうじろく)」を編纂させ、漢詩文に長じ、「文華秀麗集」「凌雲集」を撰進させた。書道に堪能で、三筆の一人。(在位809~823)(786~842)

・小野の篁(たかむら)…平安前期の貴族・文人。参議岑守(みねもり)の子。遣唐副使に任命されたが、大使藤原常嗣の専横を怒って病と称して従わず、隠岐(おき)に流され、のち召還されて参議。博学で詩文に長じた。「令義解(りょうのぎげ)」を撰。野相公。野宰相。(802~852)

・おたぎ〔=愛宕〕の寺…「大椿山六道珍皇寺」公式HP(大椿山 六道珍皇寺 公式サイト (rokudou.jp))内の「略縁起」のページに「古くは愛宕寺(おたぎでら)とも呼ばれた」とある。

六道珍皇寺略縁起|大椿山 六道珍皇寺 公式サイト (rokudou.jp)

※愛宕(おたぎ)…上代、中古、律令制下における愛宕郡内の郷名。位置については二説あり、明らかでない。いずれにしても、平安京の葬送地の一つであった。おたぎのさと。〔日本国語大辞典〕

・八幡の護國寺…石清水八幡宮の神宮寺である「雄徳山護国寺」のこと。

※『国史大辞典』の「石清水八幡宮」の項目には、「男山には勧請以前に石清水寺があり、同五年行教が官符を申下して護国寺と改め神宮寺としたが、実際には八幡宮と護国寺は不二一体の宮寺であった。」とある。

・観慶寺…「八坂神社の前身である観慶寺(祇園寺)」のこと。

※『国史大辞典』の「八坂神社」の項目には、「『社家条々記録』『二十二社註式』『伊呂波字類抄』によれば、貞観十八年(八七六)、常住寺の僧円如が託宣によって八坂郷に観慶寺(祇園寺)を建立し、ついで藤原基経が精舎を寄進したのがはじまりである。観慶寺には、祇園天神を祭る神殿(祇園天神堂)があり、僧侶が奉仕する精進神として発達した。観慶寺の名称は、次第に本堂の薬師堂のみを指すようになり、むしろ、祇園社感神院が全体を意味するようになった。」とある。

・陽成天皇…平安前期の天皇。清和天皇の第1皇子。名は貞明ら(さだあきら)。藤原基経により廃位。(在位876~884)(868~949)

・円如上人…「八坂神社」公式HP(八坂神社 (yasaka-jinja.or.jp))内の「八坂神社の歴史」のページに「貞観18年(876)南都の僧・円如(えんにょ)が当地にお堂を建立し、同じ年に天神(祇園神)が東山の麓、祇園林に降り立ったことにはじまる。」とある。

※「第四」「第五」「第六」については、以前にも紹介したサイト「ニッポンの霊場」(ニッポンの霊場 - 日本各地の巡礼・巡拝霊場の紹介 (jimdofree.com))より「京の霊場 京都名所案内図会・七所薬師」の項目を参照しています。

・聖容…天子の姿。聖姿。

・自余…このほか。そのほか。それ以外。

・権者(ごんじゃ)…仏・菩薩が衆生(しゅじょう)を救うために権(かり)に現れた身。化者(けしゃ)。権化(ごんげ)。権現。大権。ごんざ。

・聖賢…聖人と賢人。知徳の最も傑出した人。

・月氏(げっし)…秦・漢時代、中央アジアに拠ったイラン系またはトルコ系の民族。月支。

・日域(にちいき)…日本国の異称。じちいき。

※「月氏」と「日域」とで、東西の極限の距離感を表現しているものと考えられる。

・算…かず。数量。また、年輪のかず。〔日本国語大辞典〕

・冨〔=富〕饒(ふじょう・ふうじょう・ふみょう)…富んでゆたかなこと。また、そのものやそのようなさま。ふにょう。〔日本国語大辞典〕

・不断(ふだん)…絶えないこと。絶え間の無いこと。

・敬信(けいしん・きょうしん)…うやまい信ずること。

・現當〔=当〕(げんとう)…(ゲトウとも。「当」は当来の意)現在と未来。この世と後の世。現世と来世。現未。

〈現代語訳〉

第四に珍皇寺の尊像は嵯峨天皇の御代に

小野篁卿の建立でとりもなおさず愛宕

の薬師如来である。

第五に八幡の護国寺は同じく嵯峨天皇の御代に弘法大師

の建立である例の神宮寺の薬師がこれである。

第六に観慶寺は陽成天皇の勅願であり円如

上人の草創で祇園の社の本堂の薬師がこれである。

第七に平等寺の尊像はおそれ多くも

釈尊が御自作の霊仏で当寺でその至上のお姿を安置するの

である。このほかのご尊体もこの世に現れた仏・菩薩がおつくりになった像であったり聖人や賢人の

御業であったりするのでどれもどれも言い尽くせないものでございますが

当時の薬師は確かに西の果ての月氏の地から東の果ての日本国にお移

りなさった御本尊であるため本当に他に例がなくて

こそ(ございます)。そうしたわけがあって一度参詣する人は自然と長寿を求め得て

長寿の年数を重ね続けるし、わずかの結縁の者たちはたち

どころに富裕を求め富裕を得るという安楽の思いを示すだろう。ましてや絶え間なく敬い信じるもろもろの人は現世と来世の二世の願いが成就

することを疑ってよいものだろうか(いや、疑うべくもなく願いはかなう)と。ますます頼もしく

思うのです。

〔「因幡堂縁起絵巻」(30)おわり〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?