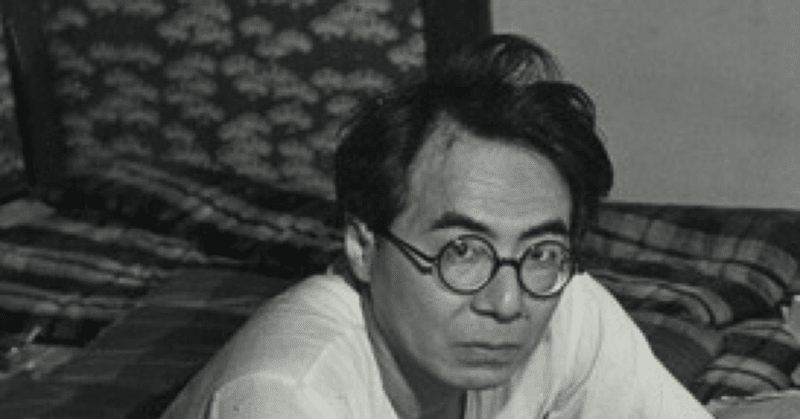

坂口安吾と精神疾患(1997)

坂口安吾と精神疾患

Saven Satow

Jan. 07, 1997

「自ら患者になって、はっきりした病識を得てみなくては詰らない。批評家は直ぐ医者になりたがるが、批評精神は、むしろ患者の側に生きているものだ」。

小林秀雄『読者』

精神疾患には、しばしば病識の欠如が伴います。これは自分が病気であるという意識がないということです。病気だと認めたくない抵抗もありますが、自分を対象化して捉えることが難しいからです。対象化とはサブジェクトである自身をオブジェクトとして外から見つめることです。統合失調症が有名ですけれども、他の疾病でも起こります。

作家には精神疾患に苦しんだ人が少なくありません。精神疾患は病識が欠如することがありますので、物書きと言え、闘病記は決して多くありません。ただ、中に、症状について書き記した小説家もいます。

そうした作家の一人として坂口安吾を挙げることができます。安吾はバルビツール酸系睡眠薬のアドルムの依存症と鬱病で、1949年2月23日から4月19日まで東大病院の神経科に入院しています。安吾は仕事を効率よくするために、集中力を高めることを目的として薬物を常用するようになっています。その病室は東京裁判でA級戦犯として裁かれていた最中に発狂した大川周明が発病直後に送られた部屋です。

主治医の千谷七郎医師は安吾を欝病と診断、その原因をスランプ状態が引き起こした生命的不安によるものだと報告しています。確かに、薬物を使用することになった直接的なきっかけは『吹雪物語』と題する原稿用紙3,000枚もの大長編を書きあげようとしたことによる強迫観念と疲労です。『吹雪物語』は未完のまま、結局、放棄されます。

安吾は、退院後の6月に、その体験を『精神病覚え書』に記しています。しかし、仕事を再開すると、7月に依存症が再発します。8月下旬、伊東に転地療養に出かけ、9月下旬に落ち着きを取り戻しています。10月に、この一連の体験を振り返って『わが精神の周囲』と『小さな山羊の記録』を書いています。

この経緯をたどると、鬱病という診断にいささか疑問が生じます。1949年はクロルプロマジン革命以前です。1952年、偶然、クロルプロマジンが統合失調症に効くと発見されます。これをきっかけにして精神疾患に対する薬物療法が始まります。1949年ですから、安吾が薬物治療を受けたとは考えられません。入院させても、医師は彼におそらく睡眠を十分にとらせたり、面会制限などストレス軽減をしたりするなどの治療を施しただけでしょう。しかし、薬物療法もなしに二カ月程度で退院できるまで病状が回復しています。この経過を見る限り、安吾が鬱病とは納得できません。

安吾は、『小さな山羊の記録』において、自分の症状について次のように回想しています。

然し、私には、厭世とか自殺という考えのみはなかったのである。私は催眠薬によって、自ら冬眠をもとめたが、それは病気を治すため、疲れを治すためであり、どうしても、仕事を書きあげてみせるという決意と覚悟のためであった。

私は一週間ほどの無自覚な睡眠から目覚めた一夜、二階から飛び降りようとしたが、それは自殺のためではなく、凡そあべこべの意志と決意によってゞあった。私は足が折れるだろうという覚悟はあった。然し、死ぬ筈はない。又、死んではならぬのである。この一月に、最後の希望を托して、仕事と闘うために、京都へ旅立ったように、私は最後の手段として、二階から飛び降り、足を折るかも知れぬという危険にかえて、立ち直り、仕事を為しうる自信をつかむためのキッカケを生みだそうとしたゞけだ。自分をトコトンまで追いつめ、ためしてみることによって、仕事への立直りを見出そうと祈念したゞけだ。

後日、千谷さん(東大神経科外来長)が私にきいた。京都から失意のみを負うて帰京された、それから次第に、もう生きていてもつまらないと思うようになったのですね、そして自殺しようとなさったのですね、と。

私は昂然とそれに答えた。

「全然、アベコベです。私は、死にたいと思ったことは一度もありません。みんな生きるため、最後の危険をかけて自分をためして、きっとそこから仕事への立直りを見出すためです。死のうなんて、そんな、バカな」

然し、私の呂律はまわらなかった。私の舌はもつれ、殆ど、言葉を思うように表現することが、七分通り不可能になっていた。私が、その時、突如として、身構えを改め、千谷さんを見つめて、全身の力をもって反撥したことは事実である。然し、私の腰は、うまく支えることができず、グラグラした。

私の女房が長畑さん(東大柿沼内科医局長)をよんできた。長畑さんは、アドルムをとりあげ、私の許可がなければ、もう一切の薬を服用してはいけません、約束しますか、と云った。私は、約束します、と答えた。その代り、明日にでもすぐ入院したい。耳鼻科へ入院したい。蓄膿が、私の思考を奪い去ったのです。鼻を治せば、必ず、すべてが治りますから、と頼んだ。その晩、その翌晩も、長畑さんは私の家に泊ってくれた。幻聴と不眠に悩む私の不安をすこしでもまぎらしてくれるためであった。事実、私は一睡もできなかった。身体の位置を動かすたびに、岸辺をうつ波のように広い幻聴が一時にわき起こり、私の頭は分裂しそうになるのであった。その幻聴は、悪意のある幻聴ではなかった。隣室から誰かゞ起きて階下へ走り、同時に階下から誰かゞ起きて階上へ走り、それが階段で交錯し、井戸の水をくんでバケツへあける音や、掃除をする音や、同時に色々の音が起るだけであった。そして、その頃から、幻視も、やや明確に起りはじめた。それは、いつも、女房の顔であった。私の隣にねているのである。然し、よく見ると、そこには、誰も居なかった。

長畑さんが耳鼻科の医者をつれてきてくれて、翌日にも、耳鼻科へ入院するつもりでいたら、長畑さんのつれてきたのは精神科の千谷さんであった。私は耳鼻科へ入院したいのです、と、やゝ怒りを現して叫んだが、千谷さんはそれには答えず、私を診察した。

こうして私は精神科へ入院し、持続睡眠療法をうけ、一ヶ月間昏酔したが、目が覚めたとき、一夜ねたとしか思わなかった。科長の内村さんは、結局、東大の療法と同じことを、私が無意識に自宅に於て行っていたわけだろうと、笑った。

昏睡からさめて後、耳鼻科の医者がきて、ていねいに調べてくれたが、蓄膿らしい何物もなく、全然故障がなかった。それも一つの精神病のあらわれなんです、と千谷さんは笑った。千谷さんに向い、蓄膿症について、はじめて訴え叫んだ時から、全然とりあわなかった千谷さんの取り澄した顔を、時々癪にさわりつゝ、なつかしむ。

鉄格子のはまった病室で、昏酔からさめ、不自由な歩行も次第に治ると、全身のかゆみも荒れた皮膚も拭うように消え去っていた。まもなく、私は、急速に外界をなつかしみだした。

安吾は症状や認知に関して具体的に記しています。病識がないことがあるので、自分を相対的に把握することはそうできることではありません。歩く音がするなど幻聴といない人が見える幻視の症状があります。確かに、重度の鬱病に幻覚が現われることがあります。けれども、安吾には意欲低下や希死念慮が認められません。二階から飛び降りた理由は、自殺ではなく、困難なことを達成すれば閉塞状況を打開できるという非合理的な発想です。また、医師に食ってかかるなど感情が大きく揺れています。症状だけ見るなら、鬱病よりも統合失調症が疑われます。

けれども、統合失調症が薬物治療なしに二カ月で回復することはあり得ません。十分な睡眠をとり、仕事から離れてストレスが減って状態が改善しています。安吾の病名は、今の精神科医なら、急性一過性精神病性障害と診断するでしょう。これは統合失調症と似た症状を示しますが、適切に対処すれば、三カ月程度で回復します。

安吾の発症の過程はこのように思われます。大作にとりかかったものの、筆が思うように進みません。それにより焦りと苛立ちが募り、過緊張状態に陥りなす。緊張すると、周囲が見えなくなってしまい、孤独感が強まります。また、睡眠が阻害されるようになります。睡眠は脳を休ませます。眠れなくなれば、その機能が変調を来たします。

眠るために、睡眠薬を服用し始めます。アドルム、すなわちシクロバルビタールカルシウムは耐性が生じる薬です。慣れてくると効きが悪くなるので、服用量が増えます。その際、身体依存が生じます。しかし、過剰摂取すれば、死に至る危険性があります。また、安吾にも認められる通り、皮膚症状が副作用の一つとして現われることがあります。1963年、WHOはアドルムを依存性薬物に指定しています。

睡眠薬を使っても、不安定な眠りが続きます。急発進と急停止を繰り返しているようなものです。よい眠りが得られていません。慢性的な睡眠不足により急性一過性精神病性障害が発症したと推測できます。

症状には安吾の置かれた精神状態が顕在化しています。安吾は仕事のために集中したいのにそれができないという苛立ちが幻聴からわかります。集中したいけれども、気を散らす環境があるというわけです。また、幻視には孤独感を癒したいという思いが表われています。さらに、二階からの飛び降りには、決死の賭けに勝てば自分には作品を仕上げることなど容易なはずだという自信回復の願いが見受けられます。症状には意味があります。自分が患者になったと想定して症状を思考実験してみると、その人にとっての理由や動機、意図が明らかになるものです。

安吾の疾患の最大の原因は過度のストレスによる睡眠不足と思われます。ストレスを減らし、十分に眠れば、脳機能が回復します。ただ、元の環境に戻れば、再発する可能性があります。また、依存症から抜け出すことも困難です。生活習慣が改まらない限り、再発の可能性があります。退院後に仕事を再開すると、再び、安吾は睡眠薬に手を出しています。案の定です。静養に入り、ようやく落ち着くようになっています。

依存症です。生活習慣が変わらなければ、入院して回復しても、退院すれば再発するのは火を見るよりも明らかです。「私は今に至って、さとったが、精神の衰弱は自らの精神によって治す以外に奥の手はないものである。専門医にまかせたところで、所詮は再発する以外に仕方がない。内臓の疾患などは、その知識のない患者にとって如何とも施す術かないけれども、精神の最上の医者は、自分以外にはいない。私が今、切にもとめているのは肉体上の健康で、ハッキリ、ただ私だけのものであることを悟に至った」から、それゆえ、「私は私の精神を、医師や薬品にゆだねたことが失敗であった。意志にゆだぬべきであった」(安吾『わが精神の周辺』)。

安吾が睡眠不足により精神的不調に陥ったのは、実は、この時が初めてではありません。安吾は、東洋大学時代に、仏教学習のため、1日4時間しか眠らない生活を一年間続け、妄想に悩まされるようになっています。この時は、何も考えず辞書を引き、外国語を勉強することによって回復しています。

これは外国語副作用を利用した自己治療です。海外に渡り、外国語で生活を始めると、思考能力が低下する現象が起きます。言葉が出てこないのではなく、考えが浮かばなくなるのです。持っている知的資源を相手の話を聞くことに集中させるため、思考する余力がなくなるからです。これを外国語副作用と言います。なお、慣れてくると、回復する一時的な現象です。免許取得直後は運転に集中して余裕がない初心者も、慣れてくると、助手席の人と会話ができるようになることと同じです。安吾は知的資源を外国語学習に集中させたため、妄想が浮かぶ余力がなくなって精神状態が改善したと推察できます。

安吾は睡眠を削って勉強や仕事にとり組み、精神の健康を損ねる傾向があります。本人もそれを自覚しています。彼はあるべき理想像を置き、それを実現するために全力を注ぎます。けれども、それが達成できるとは限りません。その課題を自分だけで抱えこみ、焦りと苛立ちがのため、精神状態を悪化させていくわけです。「僕はその時、思った、精神病の原因の一つは、排除された意識などのためよりも、むしろ多く、自我の理想的な構成、その激烈な祈念に対する現実のアムバランスから起るのではないか、と」(安吾『精神病覚え書』)。安吾の場合、再発しないためには、現在なら、認知行動療法が適切でしょう。

安吾は、『精神病覚え書』において、自分の体験を踏まえ、ストレスによる精神疾患について、次のように述べています。

そして、僕は思った。僕の応接間でもそうであるが、精神病院の外来室に於ても、患者たちが悩んでいる真実のものは、潜在意識によってではなく、むしろ、激しい祈念と反対の現実のチグハグにある、と見るのが正しいのだ、ということを。

彼らは、自分の悩んでいるものを知っているのである。ただ人に言わないだけだ。そして、人に縋ったところで、どうにもならないということを悟り、そういうところから、厭人的になり、やがて、精神が消耗してしまう。僕の応接間と、精神病院の外来室との違うところは、外来室に於ては、彼らは自らの意志ではなく、他の人々にすすめられて来ており、従って、医者に対しては外部的なことだけしか語らないが、僕の応接間では、彼らは自らの意志によって来ており、主として内部的なことを語ろうとしている努力していることの相違である。

だから彼らは徳義上の内省については普通人よりも考えあぐね、発作の時期でなければ、むしろ行い正しく、慎んでいるのが普通であり、精神病院の看護婦などが、患者に親切で、その仕事に愛着をもつようになるのも、患者らの本性の正直さや慎ましさが自然にそうさせるのではないかと思った。

一般に、犯罪者と精神鑑定とは離るべからざるように見られているが、(略)たとえば小平の場合などは、これを精神異常と云うのは奇妙であり、明らかに、「犯罪者」という別の定義があるべきではないかと思った。一般に、精神病の患者は、自らに科するに酷であり、むしろ過度に抑圧的であって、小平のような平凡さ、動物的な当然さはないものである。精神病患者が最も多く闘っているものは、むしろ自らの動物姓に対してであり、僕が小平を精神異常ではなく、むしろ平凡であり、単に犯罪者であると定義する所以はここにあるのである。精神病院の患者は自らに科するに酷であり、むしろ一般人よりも犯罪に縁が遠い、と僕は思った。

精神病というものは、家庭とか、就職先とか、それらのマサツがなければ生じないもので、又、自らに課する戒律がなければ生じないものである。だから、責任ある地位につき、自らの科するに厳なる社会人は概ね精神病者と断定してよろしく、小平のようなのが、むしろ普通人の形態に近似しているのである。

精神病者は自らの動物と闘い破れた敗残者であるかも知れないが、一般人は、自らの動物と闘い争うことを忘れ、恬として内省なく、動物の上に安住している人々である。

小林秀雄も言っていたが、ゴッホの方がよほど健全であり、精神病院の外の世界が、よほど奇怪なのではないか、と。これはゴッホ自身の説であるそうだ。僕も亦、そう思う。精神病院の外側の世界は、背徳的、犯罪的であり、奇怪千万である。

人間はいかにより良く、より正しく生きなければならないものであるが、そういう最も激しい祈念は、精神病院の中にあるようである。もしくは、より良く、より正しく生きようとする人々は精神病的であり、そうでない人々は、精神病的ではないが、犯罪者的なのである。

当時はクロルプロマジン革命以前ですから、精神疾患に対する精神分析のヘゲモニーは非常に大きいものです。けれども、安吾はそれに懐疑的です。「人に縋ったところで、どうにもならない」という孤立と家庭や職場などでの「マサツ」が発症に影響すると捉えています。過労自殺に端的に見られる今日のメンタル・ヘルスの社会的課題を先取りしています。ハンス・セリエのストレス理論に近い考えです。セリエが一般向けに『現代社会とストレス』を公表したのは1956年ですから、安吾の主張は自身の経験の直観的抽象化でしょう。

「しかし、精神の健康とは、何を指すのであろうか。たとえば、『仕事がすべて』という考え方が、すでに、あるいは不健康であるかも知れない。その場合には、私は、すでに言うべき言葉はない。ただ知りつつ愚を行い、仕事を遂げるだけのことである。すくなくとも、芸術の方法は、それ以外にはないようである」(安吾『わが精神の周辺』)。

安吾の意見は、もちろん、精神疾患全般には適用できません。統合失調症が過度の内省から生じることなどありません。しかし、当時は現在以上に精神疾患への誤解や偏見が強いことを忘れてはなりません。

戦前の精神医療をめぐる状況を少し説明しましょう。1900年、「精神病者監護法」が制定されます。精神障害者の保護に関する最初の法律です。これにより、家長の責任で自宅や敷地内に精神障害者を監置し、それを行政管理する制度が始まります。多くの私宅監置では障碍者に治療もなく、非衛生的な環境に放置するという有様です。その悲惨な状況を、精神科医の呉秀三東京帝国大学教授は、『精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察』(1918年)の中で、「わが国十何万の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」と述べています。

1919年、精神病院法が制定されます。内務大臣が道府県に精神病院の設置を命じることができ、精神障害に対する公共の責任として公的精神病院を設置することとされています。しかし、1931年の調査によると、精神障害者数約70,000人に対し、病院入院患者数15,000です。人口当たりの病床数は欧米平均の10分の1で、90の精神科病院のうち、公立病院は6です。病床数は1940年には約25,000床に増えましたが、第2次世界大戦の戦火で病院の消失、閉鎖が相次ぎ、終戦時には約4,000床まで減少しています。

GHQにより非人道的な状況は改善されましたが、戦後の精神医療制度が始まるのは1950年です。安吾の入院の翌年です。この年、精神衛生法が制定されます。精神科病院の設置を都道府県に義務づけ、長期拘束を要する精神障害者は精神科病院に収容することになります。ただ、私宅監置制度はその後1年間続きます。

欧米では、戦後、精神障碍者に関して脱収容化が進みます。できる限り、入院ではなく、家庭や地域の中で暮らし、必要に応じて治療、社会復帰するという認識です。日本は、ですから、半世紀ほど遅れた状況がその後に続くことになります。

私宅監置制度が依然として残る時期です。安吾の言う「動物」は攻撃性と解せ、精神疾患とそれを直結すべきでないということです。文中の「小平」は1945年から46年にかけて連続強姦殺人事件を起こした小平義雄のことです。この「犯罪者」を「精神病的」と見なすのは間違いだというわけです。安吾は人権意識が高い人です。安吾は、『帝銀事件余談』において、「帝銀事件の犯人が早くつかまるということよりも、人権を尊重するということの方が、どれだけ大切なことか分らない」と言っています。その安吾のここでの主張には、「精神病者」が「犯罪者」、あるいはその予備軍であるという通念に対する批判がこめられています。自分とは違うと人々は思っているかもしれないけれど、精神疾患意を発症する可能性があるのだと安吾は問いただしているのです。

安吾は、この後も、自分の精神疾患の体験やそこから得た知見をエッセイに記しています。家庭や職場などでの人間関係をめぐる摩擦と言った過度のストレスにさらされ、孤立感を増し、睡眠不足になると、精神的健康を損ね、場合によっては疾病を発症するという認識は今日では社会的に受容されています。けれども、日本は高度経済成長に突入し、過程を顧みず、寝食を忘れて仕事がすべてのモーレツ社員がもてはやされるようになります。そうした風潮に反発もありましたが、安吾の指摘は残念ながら顧みられることがほとんどありません。しかし、今やエッセンスにおいて安吾の記録が現代的課題を捉えていたことは明らかです。

安吾に限らず、過去の作家の作品の中には精神疾患に関する示唆的な記述があります。それは医師ではなく、患者としての記録です。また、当時病気と考えられていなかっただけで、現在ではそれと認められた症状が記されていることもあります。文学作品が精神医学にもたらす知見は大いなるものなのです。

〈了〉

参照文献

石丸昌彦他、『精神医学特論』、放送大学教育振興会、2016年

岡田靖雄、『日本精神科医療史』、医学書院、2002年

坂口安吾、『坂口安吾全集』7、:ちくま文庫、1990年

櫻井隆他、『疾病の回復を促進する薬』、放送大学教育振興会、2017年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?