全国自然博物館の旅⑮和歌山県立自然博物館

関西のフィールドで自然科学を贅沢に味わいたいのであれば、ぜひ和歌山県へ行きましょう。紀伊半島の奥深く神秘的な自然環境に加え、サンゴ礁を有する生命豊かな海洋があります。さらに、大地からは恐竜の化石も見つかっています。

現代・古代、陸域・水域を問わず、和歌山県には自然の魅力がいっぱいです。紀州の地で野外で生命と触れ合うのに際して、学びと発見の自然博物館を訪れてみましょう。

海沿いの博物館にて和歌山の命を感じる

県立自然博物館が位置しているのは、海南市の海沿いです。和歌山県や大阪南部にお住まいの方は車で直行するのも手ですが、公共交通機関が充実しているので、バスでの来館もオススメです。

博物館の近くに停まるバスは、南海電鉄の和歌山市駅から出発します。大阪市内の難波駅や新今宮駅から南海線で来られます。ちなみに、JR和歌山駅からでもバスで博物館へ向かうことができます。

和歌山バスに乗って街の海沿いを走り、バス停「琴の浦」で降ります。潮の香りに導かれながら海の方へ歩いていくと、全長10 m近いカツオクジラの骨格と共に和歌山県立自然博物館が見えてきます。

化石好きも、生き物好きも、水族館好きも超楽しめる博物館です。全てを吸収するつもりで、思いきり学びましょう!

全分野の展示が超充実! 底知れぬ生命の宝庫・和歌山

圧倒的な種数とボリュームの水族展示

本館の学びは水族展示から始まります。その充実度はとても高く、約500種類・総数約5000匹もの水棲生物を見ることができます。お馴染みの魚から超珍しい生き物にも出会えるので、多様な和歌山の自然を実感します。

先に述べましたように、本館の展示生物数はとても多いので、誠に見ごたえ抜群です。

鮮やかなサンゴ礁を含め、和歌山県は多様で豊かな海洋環境を擁しています。もちろん、生き物たちの種類も実に様々です。

嬉しいことに、小さな水槽がたくさんあるので、可愛い魚たちが数多くいます。無垢な海の天使たちに癒されたい人には強くオススメできます。

可愛らしさで言えば、甲殻類もかなりのものです。本館では、とても膨大な種数のエビ・カニ類を展示しています。その形態はバリエーションが豊富であり、彼らの多様性にきっと驚かされるでしょう。

次に陸水域に目を向けましょう。和歌山には、たくさんの淡水環境が存在します。山の中の清流はもちろん、水田地帯の水路や溜池も生き物たちの好適な棲家となります。身近な自然の中をじっくりと観察すれば、意外な発見に出会えることを本館の展示から推し量ることができます。

個人的に楽しみにしていたのが、和歌山県の天然記念物と名高いオオダイガハラサンショウウオです。本館では、なんと成体と幼生の両方に会うことができます。

本館の水棲生物の飼育展示は非常に充実しており、おそらく観覧エリア全体の半分以上を水族展示が占めています。そのため、自然博物館でありつつも「和歌山県の水族館」の1つとして観光スポット紹介されています(法律上では水族館は博物館の一種です)。釣りやダイビングを楽しむ前に、本館で和歌山の海と淡水に触れてみてはいかがでしょうか。

太古も今も生命豊かな和歌山県

紀伊半島に広がる山林地帯には、とてもたくさんの生命が息づいています。哺乳類はもちろん、鳥類の種数も豊富です。熊野古道を歩いたことのある人なら、和歌山の大地の美しさをよくご存じかと思います。

観覧エリアの後半では、広大な自然環境の解説と共に、昆虫から大型脊椎動物までの様々な生物種の展示を味わえます。

現生動物の標本と言えば剥製です。静謐な和歌山の森には、どのような鳥や哺乳類が棲んでいるのでしょうか。紀伊の深い山林の中での生き物たちの暮らしをイメージすると、とてもワクワクします。

現地の自然環境で気になるものと言えば、もちろん昆虫の多様性です。昆虫標本の区画では、生息地ごとに虫たちを分けて展示してくれています。どんな環境で虫たちが暮らしているのかを理解できるだけでなく、採集場所の選定の指標になると思われます。

個人的に興味深く感じたのは、菌類の観察展示です。菌類を深く学べる博物館は貴重なうえに、本館では日本国内・和歌山県内の新産種をみることができます。

最後の区画で待ち受けるのは、かつて和歌山の海と陸を支配した古生物たちです。和歌山県の大地からは、古生代から新生代に至るまで、様々な時代の化石が産出しています。その中には、太古の海の王者である海棲爬虫類モササウルス類、さらには恐竜までも含まれます。

まずは、区画中央の展示ケースから見ていきましょう。マニア垂涎のラインナップに目を奪われてしまいます。

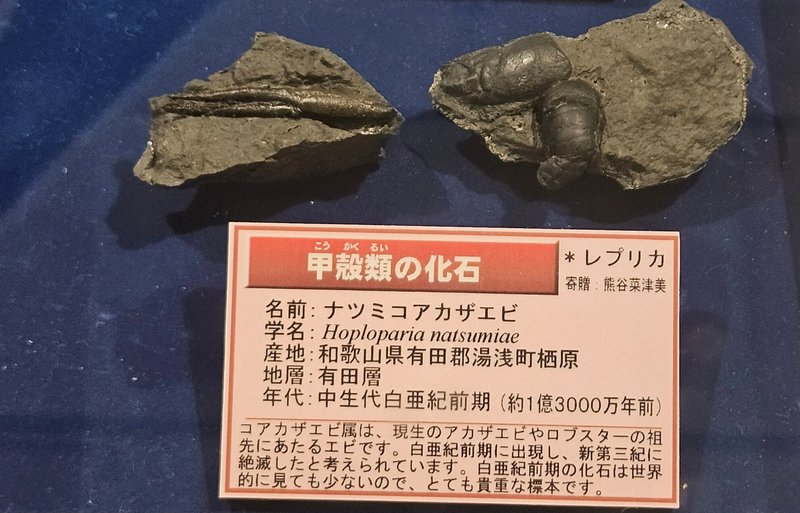

恐竜の他にも、貴重な標本が目白押しです。特に海洋無脊椎動物に関しては種数が豊富なうえに、和歌山県民の女性が発見した日本固有の古代エビも含まれます。現代と同じように、大昔の和歌山の海も豊潤な生命の棲家だったのです。

壁側に展示されているのは大型化石標本。お待ちかねのモササウルス類の登場です。その化石は有田川町の鳥屋城山にて発見されており、全長6 mの個体であったと推定されています。

なお、このモササウルス類は新種であることが判明し、メガプテリギウス・ワカヤマエンシス(和名ワカヤマソウリュウ)と命名されました。

白亜紀の海で無敵を誇ったモササウルス類は、日本の海も支配していたのです。陸上を巨大な恐竜が闊歩し、海洋にはドラゴンのごとく恐ろしい水棲爬虫類が悠然と泳いでいました。今も昔も、和歌山は圧巻の生物たちの楽園なのです。

和歌山県立自然博物館 総合レビュー

所在地:和歌山県海南市船尾370-1

強み:飼育種数が膨大なうえに各生物の特性と魅力を学べる水族展示、古代・現代問わず自然環境の豊かさを示唆する貴重な学術標本、菌類の顕微鏡観察をはじめ来館者に理解しやすい展示の工夫

アクセス面:オススメは車です。本館の所在地は海南市ですが、和歌山市との境界付近にありますので、和歌山城などの観光地からスムーズに車でアクセスできます。もちろん、筆者のようにバスで向かっても、特に問題なく辿り着けると思います。南海電鉄の和歌山市駅からも、JR和歌山駅からもバスが出ています。和歌山市の中心部からアクセスしやすいのは、とても嬉しいところです。

水族展示がとても充実した博物館であり、海洋生物学に関心のある人に特にオススメします。飼育されている生き物は、ほぼ全て和歌山県の海や淡水に生息している水棲生物たちです。各展示水槽に全生物の要点的なキャプションが配されていますので、県内の水域環境を詳細に理解することができます。

水族展示・陸域環境の展示の両方において、和歌山の生態系の特色や絶滅危惧種の生息状況について詳しく解説されており、県内の大自然の中でどんな問題が起こっているのかを知れるきっかけとなります。化石展示に関しても古生代から新生代まで古環境の説明を交えながら、和歌山に生きていた太古の生命の秘密を教えてくれます。本館の展示を通して、古代と現代の和歌山県の自然環境を総合的に学ぶことができるのです。

生物マニアの方は本館でかなり時間をかけて観覧することが予想されるため、観光地の和歌山マリーナシティへ遊びに行く場合は、所要時間をしっかり計算したうえでスケジューリングしましょう。幸い、和歌山市内からそれほど遠くありませんので、交通手段は充実しています。時間の配分を考えておけば、本館で素晴らしい学びの一時を過ごせます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?