The Lost Universe 古代の巨大頭足類⑤未知の巨大頭足類

永い進化の歴史を戦い抜いてきた頭足類たち。強靭で神秘的なタコやイカたちに人は強く惹かれ、同時に恐れてきました。現代科学をもって分析しても、頭足類の能力は測り知れません。

その不思議さゆえか、洋の東西を問わず、多くの海の伝説には頭足類が登場します。果たして、幻の巨大頭足類は現代に存在するのでしょうか。

全海洋に眠る巨大頭足類の謎

世界中で進む大型頭足類の生態研究

巨大頭足類と聞いて真っ先に思い浮かべるのが、最大クラスの軟体動物であるダイオウイカです。平均的な個体は胴体から触腕の先端までの長さが約7 mほどですが、特大個体は全長14 m以上にも達すると報告されており、ダイオウイカは古代の大型頭足類とも堂々と張り合うことができるのです。

古くより巨大イカの存在は知られていましたが、深海生物である彼らの調査研究は容易にはいかず、その生態はまだまだ謎だらけです。現在では、多くの海洋生物学者が潜水艇や水中ドローンを用いて、ダイオウイカの実像に迫り続けています。

数々の研究により、ダイオウイカは我々の想像よりも強靭な生物であると判明しています。沿岸に漂着する個体は弱り果てていますが、健全な状態のダイオウイカはスピードもパワーも優れており、彼らに対抗できる海洋生物は少数です。天敵のマッコウクジラが相手でもダイオウイカは怯まず、強力な吸盤と墨を使って応戦します。マッコウクジラの体を観察するとダイオウイカの吸盤によって刻まれた傷跡が数多く見られ、イカたちが壮絶な反撃をしたことがわかります。

ダイオウイカの威容と神秘性は、まさに伝説と呼ぶにふさわしいと思います。過去の人々は、大洋に浮上してきた巨大な頭足類の姿を見て、何を思ったのでしょうか。未知なる生命との出会いこそが、神話の始まりなのかもしれません。

人類の歴史にも影響? 恐ろしく不思議なタコの魅力

世界のあらゆる地域にて、超巨大な頭足類の伝説が語り継がれています。我が国・日本も例外ではなく、神話の中ではタコの話が度々登場します。

代表的な例が、北海道のアイヌの伝説に残るアッコロカムイです。こちらはアイヌ版クラーケンとも言うべき怪物であり、足を広げたときの幅が100 mにもなるという超弩級の巨大タコです。その触手でクジラさえも絡め取って捕食してしまうと言われていて、かなり恐ろしい存在だと認識されています。

これほどすさまじい想像上の怪物を産み出すほどに、古来より人々は頭足類に対して強い畏敬の念を抱いてたのかもしれません。他の生き物とはまったく異なる姿は、恐ろしくもあり神秘的でもあります。

日本における創作神話の中のタコが、西洋のクラーケンと通じる特徴を持っていることは非常に興味深いと言えます。8本の足を備え、素早く体色を変化させ、驚異的なパワーで獲物を捕食するタコの姿は、人間にとっては宇宙生物のごとくミステリアスな存在です。彼らの生態を研究すればするほど、次々に信じがたい超能力が判明し、人類を驚かせ続けています。

タコは宗教にも大きな関わっており、民族によって信仰の対象にも悪魔の化身にもなり得ます。海洋生物全体で見渡しても、これほど人類の思想と歴史に影響を与えた生き物はそうそういないでしょう。

人々から信仰と恐怖の念を集め続けてきたタコたち。その想いは、ときに彼らをクラーケンのような怪物に仕立て上げます。確かに大型のタコは、人間にとって危険性を発揮する場合があります。しかしながら、歴史上の伝説に残るタコたちは、もはや巨大などというレベルではなく、生物の常識を超えた怪獣レベルにまで到達しています。

そんな規格外のタコとは、いったいどのようなモンスターなのでしょうか。また、彼らのもとになった生き物はいったい何なのでしょうか。

未知の超巨大頭足類

クラーケン ~最強の伝説生物? 西洋の歴史に現れた無敵のシーモンスター!~

はるかな昔から、人々は「海には恐ろしい怪物が存在する」と信じ続けてきました。その中でも、最大最強クラスのモンスターが超有名なクラーケンです。実は1700年代から海洋での目撃報告があり、とても歴史の深い未確認生物なのです。

クラーケン伝説の発祥は、北欧ノルウェーの神話です。伝承によると、とてつもない巨体と長大な触手を備え、人間も船も動物も海の底に引きずり込んでしまう怪物だと言われています。この最強モンスターは北欧以外の海域にも現れ、18世紀においてイギリス人の司祭も大西洋の航海中にクラーケンを目撃しています。クラーケン最強伝説はヨーロッパから世界各地へ伝わり、多くの人々の思想や創作物に影響を与えました。それらの書物において、クラーケンは巨大なタコやイカとして描かれています。

伝説上のクラーケンの全長は100 mや200 mどころではないほど巨大であり、なんと全長25000 mという島ほどの大きさを誇ります! そのパワーも生物の常識を超えており、大型の帆船をいとも簡単に海底に引きずり込んでしまうほどの最大最強モンスターだと伝えられています。当然ながら、それほどの超巨大タコが現実に存在しているとは考えにくいです。

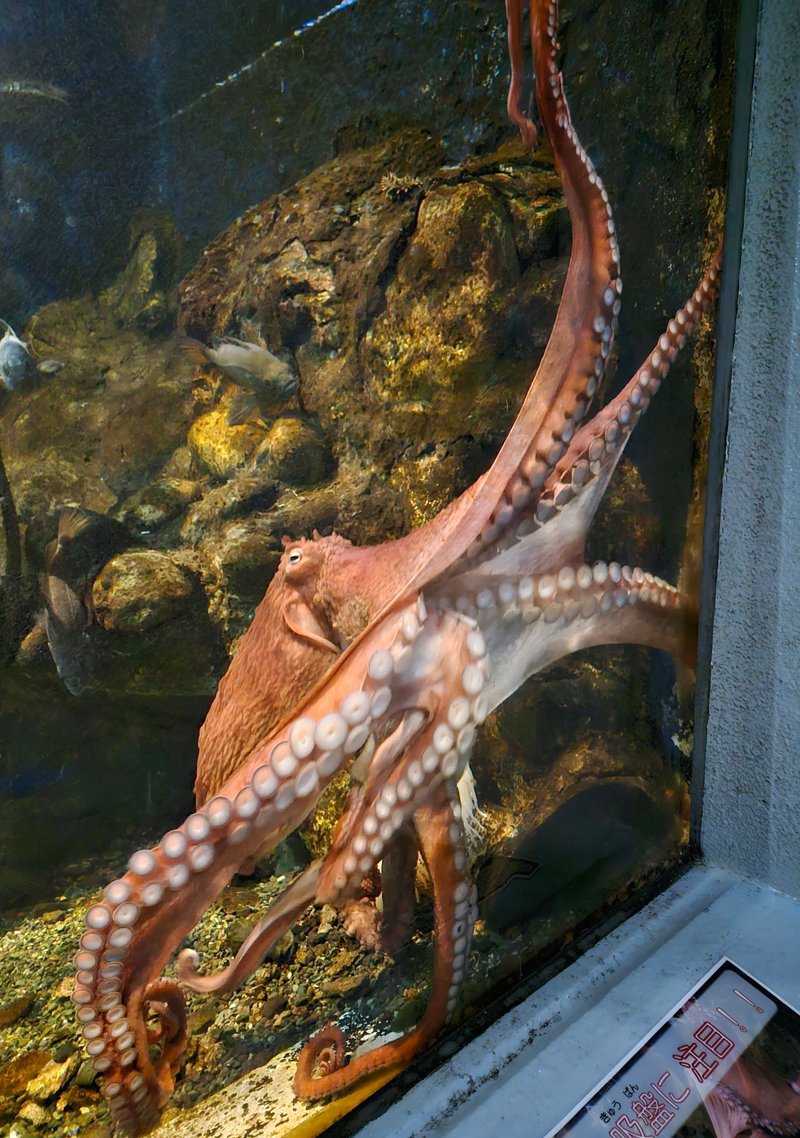

おそらく、大型の頭足類の目撃報告が誇張して伝えられたものと思われ、モデルは大型のタコかイカである可能性が高いです。最大級の頭足類であるダイオウイカはもちろん、特大のミズダコも候補にあがります。成体では全長3 m以上(記録上の最大サイズは9 m)にも及ぶミズダコは、獲物を絡め取る力もかなり強く、十分にモンスターと呼ぶに値するパワーがあります。もしかすると、かつては記録的サイズの超大型ミズダコがいて、その個体がクラーケンとなったのかもしれません。

それでは、特大のミズダコがいたとして、本当に人間を襲ったりするのでしょうか。結論から言うと、状況次第ではありえます。

ミズダコの体は強靭な筋肉で構成されており、すさまじいパワーを誇る触手で絡みついてきたのなら、人間の力ではどうすることもできません。さすがにミズダコが人間を捕食対象と見なすことはほとんどないと思われますが、防衛や威嚇のために襲いかかってくる可能性は十分あります。その結果、水底に引きずり込まれ、命を落としてしまう人もいたのかもしれません。

恐ろしく大きくて強いミズダコ。そこにダイオウイカやダイオウホウズキイカといった巨大イカの目撃情報が加わり、伝説の怪物クラーケンが生まれたとも推測できます。

現在では海のモンスターの王者として、様々なメディアで活躍しているクラーケン。海洋生物の有する神秘性が人間の想像力と融合して、魅力的なキャラクターを産んだのです。世界中の創作文化に根づいたクラーケンは、今後も人々を魅了していくことでしょう。

ルスカ ~ブルーホールに潜む戦慄の巨大ダコ~

クラーケン伝説の発祥は北欧でしたが、大西洋の温暖域においても巨大タコ出現の噂が立っています。しかも、人間や船を襲って海の底へ沈めてしまうという、クラーケンの再来とも言うべき存在なのです。

その未確認生物とは、バハマ諸島近海に棲むと言い伝えられている未知の頭足類。名をルスカといいます。ルスカは超巨大なタコであり、美しい南海に空いた海底陥没穴「ブルーホール」に棲むと言い伝えられています(下記リンク参照)。

ルスカは全長20 m以上(一説によると60 m?)あると言われており、既知の頭足類の最大サイズをはるかに凌駕しています。荒唐無稽な話だと思われるかもしれませんが、100%ありえないとは言い切れません。確かに学術記載されていない以上、実在する生き物とは断定できないものの、生物学的に巨大タコの存在が否定されているわけではないのです。ブルーホールを含めて、生命豊かなバハマの海洋生態系には未知の頭足類が潜んでいてもおかしくありません。

それでは、現在考えられる可能性の範囲で、ルスカの正体について考察してみましょう。「クラーケンみたいに、特大のミズダコを見た慌て者が誇張して報告しただけだろう」と思う人もいらっしゃるかもしれません。実は、バハマ諸島の近海にミズダコは生息していません。もちろん海洋には他種の大型タコもいますが、ミズダコに匹敵するほどの巨大種は存在せず、ルスカの正体になり得そうなタコはなかなか思い浮かびません。

もしかしたら、目撃例の中には、表層に浮上してきたダイオウイカが混じっている可能性もあります。複数の大型頭足類の情報が絡み合い、ルスカという伝説に帰結したとも考えられます。

ただ、ルスカの正体を頭足類だと決めつけるのは早計です。凶暴なルスカは海上の船や人間を襲うとの情報がありますが、タコは海底にて獲物を奇襲する待ち伏せ型のハンターであり、海面上の動物を捕食するケースはほとんどありません。ダイオウイカにおいても、(水中ならばともかく)船の上の人間を襲って食べるような行動を取るとは考えにくいです。ルスカはサメのような顎を備えているとの報告もあることから、もしかするとイタチザメなどの大型のサメが正体なのかもしれません。

なお、ブルーホールは非常に特殊な環境であり、そこに広がる未知の生態系について大勢の生物学者が注目しています。神秘の深淵の底に新種の生物が多数存在していたとしても不思議ではなく、ルスカのような巨大タコが潜んでいる可能性もゼロではありません。

謎に満ちた頭足類の進化と生態。他の生き物とはまったく違った姿となって環境に適応し、何億年にも渡って海洋で繁栄してきたタコやイカは、まさしく生存競争の勝者です。

頭足類の秘密を調べれば調べるほど、地球の生命が有する底知れぬ可能性を強く感じます。神秘の海洋には、我々が知らないクラーケンがまだまだたくさん息づいているのかもしれません。

【前回の記事】

【参考文献】

澁澤龍彦(1994)『幻想博物誌』全集河出書房新社

Dave Mosher(2021)「ブルーホールで微生物のコロニー発見」NATIONAL GEOGRAPHIC https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/5585/

窪寺恒己(2022)「ダイオウイカの謎に迫る-最先端科学技術を用いたアプローチ-」 第99回海洋フォーラム要旨, 笹川平和財団

NATIONAL GEOGRAPHIC 動物大図鑑「ミズダコ」https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20141218/429107/

UMAファン 〜未確認動物 クラーケン http://umafan.blog72.fc2.com/blog-entry-348.html

UMAファン 〜未確認動物 ルスカ(バハマの巨大ダコ) http://umafan.blog72.fc2.com/blog-entry-56.html

アクアマリンふくしまの解説キャプション

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?