全国水族館の旅⑫かすみがうら市水族館

琵琶湖は日本で最大の湖。それでは、第2位の湖って何?

すぐに答えられる人は少ないと思います。

第2位の湖の定義もそれぞれであり、比較対象を面積にするか貯水量にするかでランキングが変動します(どちらも1位はダントツで琵琶湖)。目に見えている部分の面積だけで大きさを決めるなら、2位は茨城県の霞ヶ浦となります。多くの自治体の陸地に面した、とても風変わりな形の湖沼です。

そんな日本第2位の湖の畔に、魅力的な市立水族館が立っています。

霞ヶ浦の畔で外来種問題を考える

霞ヶ浦はかなり複雑な形をした湖ですので、目的地によっては公共交通機関だけでは到達が困難な場所もあります。そこで筆者は、JR土浦駅にてレンタカーに乗り、かすみがうら市の歩崎公園と向かいました。

1時間ほど走りますと、輝く水の平原が遠くに見えてきました。霞ヶ浦に面する歩崎公園に到着です。

腹が減っては戦はできぬということで、水族館の観覧前に腹ごしらえすることにしました。実は、水族館の近くにある交流センターでは「湖フグバーガー」なるものを食べることができます。

なお、湖フグバーガーに挟んであるのは決してフグの肉ではなく、霞ヶ浦に棲む外来魚アメリカナマズの肉です。身が引きしまっているうえに、あっさりしていて、とてもおいしいです!

湖フグバーガーのように、外来種を食糧として資源活用することも有効な個体数抑制手段となるかもしれません。ブラックバスも調理すればおいしい魚ですので、湖魚料理のお店が湖畔にあってもいいかなと思ったりしました。

なお、外来種問題のそもそもの原因は私たち人間です。アメリカナマズもブラックバスも、決して悪者ではないのです。

湖の幸とレイクビューを堪能したら、水族館へと向かいましょう。日本第2位の広さを誇る湖には、どんな生き物たちが棲んでいるのでしょうか。

超明瞭な展示解説! 霞ヶ浦の「今」を学べる環境学習型の水族館

水族館が伝えたい外来種問題の現実

本館は1階のフロアを左回りに観覧していく構造となっています。入館すると、大きめの展示水槽が目に入ります。

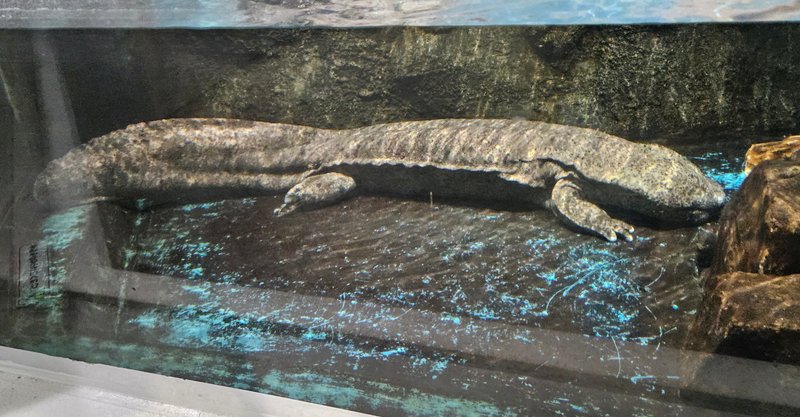

こちらのエリアでは、いろいろなバックグラウンドを持つスターたちと出会えます。地元企業で養殖されているものと同種のチョウザメもいれば、茨城県内で保護されたオオサンショウウオもいます。

展示内容の濃密さもさることながら、本館はキャプションが秀逸です。生き物がこちらに語りかけているような文体で生態や特徴を教えてくれるうえに、食性についてはイラストで明快に解説。説明文を1回読むだけで知識が一瞬で身につきます。

これほど明瞭なキャプションは、他ではあまり見たことがありません。考えた人に心から感謝いたします。

エントランスエリアを抜けて奥へ進むと、外来生物の展示エリアへと入ります。食用として日本に持ち込まれた種類もいれば、無責任な飼い主に捨てられて野生化したペットもいます。本エリアの展示を通して、現在の霞ヶ浦の生態系がどのような状況になっているのかを理解することができます。

外来生物たちの展示キャプションから、外来種本館から来館者へ向けた強いメッセージを読み取ることができます。ぜひ読んでいただきたいのは、解説資料の中の「ヒトに対して一言」の項目です。

外来生物たちは子孫を残すために必死に生きているだけで、何も悪くありません。

もちろん、固有の生態系を守るためには外来種を駆除しなくてはなりません。ただ、外来種は決して悪者ではなく、この問題の元凶は人間であることを忘れてはいけないと思います。そのうえで、生態系保全のために我々に何ができるのかを考えていきたいですね。

霞ヶ浦の生命を未来へ運ぶ水族館

続いては、霞ヶ浦に棲む在来生物たちの展示です。緩いスロープを下りながら、個性豊かな数多くの水棲生物を観覧できます。

このエリアの展示生物数はとても多く、先述の超明瞭なキャプションが全展示生物に与えられているため、とても見ごたえがあります。かっこ可愛い水棲生物たちの姿を堪能しながら、わかりやすい解説で知識も得ることができるという贅沢な構成になっています。

霞ヶ浦の生物相を構成する美しい水棲生物たち。しかし残念なことに、現在の霞ヶ浦の水質はあまり良いとは言えません。

かつて霞ヶ浦は人が泳げるほどきれいでしたが、昭和40年代から急速に水質が悪化し始めました。人口増加に伴って大量の生活排水の流入し、富栄養化によってアオコが大発生したこともあったのです。ですが、昔の清廉な霞ヶ浦を取り戻すため、多くの人々が湖岸の植生回復事業などの浄化計画を推し進めています。

本館においても、水族館だからこそできる方法で、霞ヶ浦の未来のために尽力されています。それは、淡水生物を保護して増やす取組です。

水族館は飼育と繁殖のプロ。だからこそ、貴重な生命を大切に守り育て、生き物たちの世代をつなぎます。そして、霞ヶ浦の水質が良好な状態に戻ったとき、澄み渡った湖に多くの淡水生物を解き放つのです。

かすみがうら市水族館は、言うなれば現実における「ノアの方舟」なのです!

かすみがうら市水族館 総合レビュー

所在地:茨城県かすみがうら市坂910-1

強み:日本国内の主要な淡水生物の網羅的な展示、多くの情報量を内包しつつわかりやすく仕上げられた解説キャプション、外来種問題・霞ヶ浦の環境問題に触れられる環境学習性の高さ

アクセス面:レンタカーもしくは自家用車を強く推奨。車しか勝たん、車で行くのが正義です! 水族館が立つ湖畔は鉄道路線からかなり離れており、決め手となる公共交通機関はほとんどないと思ってください。車があれば、水族館を観覧した後も、霞ヶ浦の名所をたくさん巡ることができるのでリーズナブルです。

充実した生体展示に加え、工夫満載の独特なキャプションに感動しました。たくさんの情報を一瞬で理解できる明瞭な解説は、まさに秀逸の一言に尽きます。その中でも、生き物たちからの「ヒトに対して一言」が印象的です。各生物の生態に関する豆知識だけでなく、外来種問題に見つめ直すきっかけを与えてくれています。

展示生物は外来種含めて霞ヶ浦や茨城県に関係しているものが多く、来館者は県内の水域環境の現況を強くイメージすることができます。展示生物の生態を学びつつ、霞ヶ浦の現況についても触れることができる構成なので、本館の展示の学術性はとても高いと言えます。

先に述べましたように、かすみがうら市水族館は、未来の霞ヶ浦に生きる命を育む「ノアの方舟」です。よって、保全面・学術面において極めて意義深い施設であると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?