SDGs 縄文時代の抜歯の風習

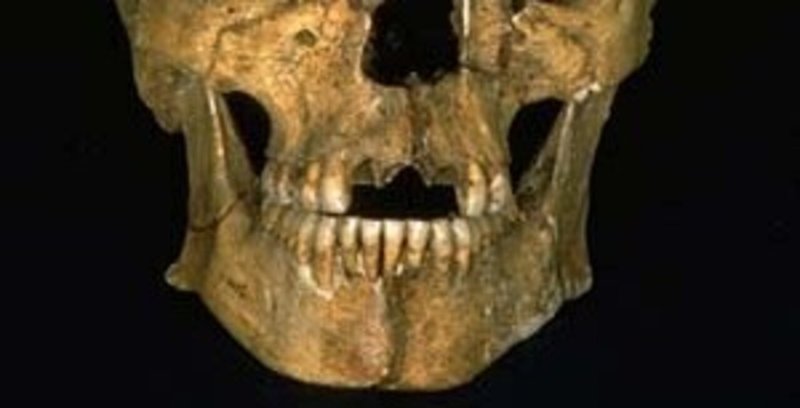

約17,000年続いたとされる縄文時代には、抜歯の風習があった。縄文時代の中でも、特に人口が増加し、食料危機になったときに、その風習が広がっていた。歯がなくなれば、消費する食料は当然減る。そうして、皆が共存し継続的に生活を営んでいた。

おそらく、その抜歯の風習は、論理的因果関係で行われたのではなく、神話的な行為でもあったのだろう。出羽三山の「生まれ変わりの旅」の投稿でも触れたが、縄文時代には、対称性を重んじ継続性が保たれていた。非論理的思考で対称性を保っていた状況は、実に神秘的でSDGsの大きなヒントになる。

近代では、中央集権的に効率大量生産を重んじ、対称の裏の姿を注視してこなかった。現在は、SDGsの大号令で裏の世界を一気にリスペクトすることで、均衡を必死に保とうとしている。今までと同じ集権的な方法で、視点を変えただけで継続性は保てるのか?そのSDGs大号令に対し、私は若干の懸念を感じている。

縄文時代を参考にすると、常にひとつひとつの行動に対して対称性を重んじ、裏の価値観をリスペクトすることで継続性を保ってきた。このひとつひとつを積み重ねてきた意識こそが、継続性につながっていたのだ。

そして、継続性を保ってきた対称性を重んじる意識を、世界に伝える事が出来るのは日本人なのだ。食事をする前に、「いただきます。」食後には、「ごちそうさまでした。」この意味を知らない日本人は居ないのではないか?!

まさしく、現在も対称性を重んじている文化を、日本人は残している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?