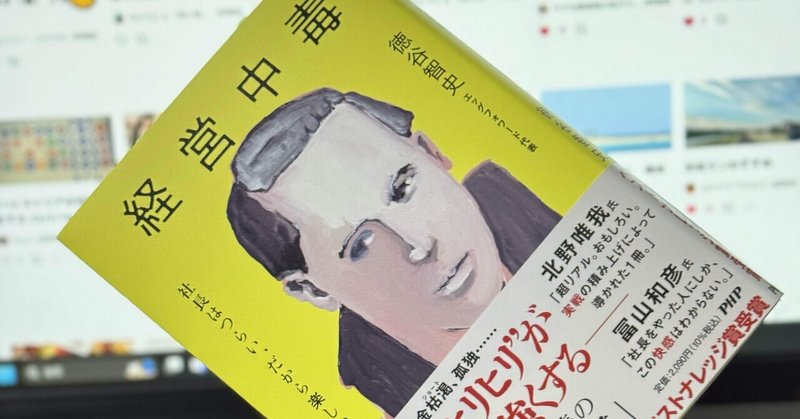

#172 読書録 経営中毒を読んで(前編)自分の仕事を振り返るよいケーススタディーとなっている話

こんにちは!けーたです。

今日は「経営中毒」という本を読み始めましたので、第1章から3章までの内容について読書メモを投稿いたします。

本日の2024.04.06(土)の朝、近所の本屋さんで購入。

自分が経営を学んでいたこともあり、自分の今の仕事にも大変引き寄せやすく、つまり耳が痛くなることが多すぎて笑 読む手が止まりませんでした。

こちらの本に出逢うきっかけとなったのは、荒木マスターのVoicyがきっかけです。

そして、ジョギングが趣味な自分は、本の購入と同時にPodcastで経営中毒を発信しているのを知り、約2時間2倍速で聴きました。

いきなり引き込まる感じでスタートし(テンポも、声も好き)夢中で#16まで聴きいていたので、22キロをあっという間に楽しく走り切れましたw

その後で、「経営中毒」の読書を開始。今日一日で経営中毒ジャンキーに文字どおりなりました

という事で、ここから本からの気づきに触れていきます。

第1章から3章までを読んでの全体感

著者の徳谷智史さんがエッグフォワードの代表ということで、現在進行形のケーススタディーが展開されており、納得感が高いです。

そして、メインは経営者としての、考えなければならないポイントや、そうはいっても、意外と世間の経営者が課題に落ち込んでしまう構造など気づきが多いです。

この本は経営者の孤独がテーマ、一方、自分は大企業の変革組織のミドルマネジメントで、直接会社を経営した経験はありません。

ですが、考えなければいけない論点や、メンタリティー、譲れない所、譲れる所の線引きができていなかったことなど、経営者以外にも刺さることが本当に山のようにあります。

これまでに、経営学をまとまった時間を掛けて学んで来たのに、自組織の運営でできてない事にたくさん気づかされて、わかるとできるの溝の深さにちょっと打ちひしがれています。

いつ、手にとっても良いと本だとは思いますが、年度のスタートで今年のMBOを設定するタイミングで本書に出会えた自分の引きの良さに感謝です

どんな人におススメ?

経営者におススメすることはもちろんのこと、スタートアップの社員、自分の様な大企業のミドルマネジメントなど、立場に関係なく、「経営」という事に少しでも興味があれば、是非、手にとることをおススメします。

もちろん、ヒト、モノ、カネなどのベーシックな知識などがあると気づきが多くなるとは思いますが、今の自分の状態と経営者との差分などが知れて今後の行動を変えるきっかけづくりになると思うので、多くの人が楽しめるのではと思います。

読もうかどうか悩んだ人はこのnoteの冒頭にリンクを貼った経営中毒を聴いてみて、面白そうと思った人は読んでみてください!激推しですっ

仕事を振り返るきっかけになったフレーズ達

君にはもっと未来のためにするべきことがあるでしょう?

これは、経営者がよいエンジェル投資家などに巡り合えると、視座を引き上げてくれるというエピソードの中で出てきた内容。

では、なぜ自分に刺さったかですが、日々の仕事の中で、目の前のタスクをこなすこと、生産性をあげることにリソースを使い、緊急度が低いが重要度が高いことにリソースを割けていますか?という問いが立ったからです。

仕事だけではなく、自分の人生そのものにまで展開できる汎用的な考え方なので、忙しいと口に出したくなった時にこの言葉を唱えます。

「衛生要因」と「動機付け要因」のプラスに着目する

これを頭に刻みこみたい思ったのは、職場のメンバーから不満が上がった時に、マイナス面に対してのケアを行おうと無意識的にマインドシェアを取られてしまうから。

まず、最初に考えるべきは、との不満は衛生要因なのか、動機付け要因なのかと分解して考える事。いやーできてなかった。

その上で、衛生要因は最低限はクリアしていれば、プラス要因にきく、動機付け要因に頭を切り替えようと改めて気づけたからです。

今回は、衛生要因、動機付け要因などに触れていませんが、HR戦略などについて書いたこともあるのでもし、気になる方がいれば覗いてみてください

自身が過去のコンフォートゾーンを抜け出さなければいけない

これは、本当にそう思うし、気を付けているので改めてこの言葉を選びました。

社長の器以上に会社は大きくならないとありましたが、自分自身がコンフォートゾーンを抜け出し、個の力を上げる事により、組織力の底上げをするメンタリティーも大事だなと肝に銘じます。

自分の特徴として、目の前のタスクの最適化が得意なので、だんだん環境がハードモードを抜け出しやすいです。

そんな時には、良い意味で火中の栗を拾うようなストレッチをしていきたいと思います。(ちょっと例が違う意味になっていて、例えが悪いかも笑)

まとめ

とにかく、紹介できないぐらいたくさんの学びと、気づきが多い本です。正直頭に刻みこみたいフレーズが多すぎて、絞り込みでさえ難しいと感じたぐらいです。

本を読むのはちょっと、という方もPodcastを聴くと著者の人柄も伝わり好きになると思うので、それだけでもおススメです。

明日もこの経営中毒のエンタメ兼、学びの時間があるかと思うとウキウキです。

という事で、だれかの選書の参考になれば幸いです。

ではでは

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?