#202 「この国を蝕む神話解体」を読んで理念とトレードオフという言葉が残った話(第1~3章)

こんにちは!けーたです。

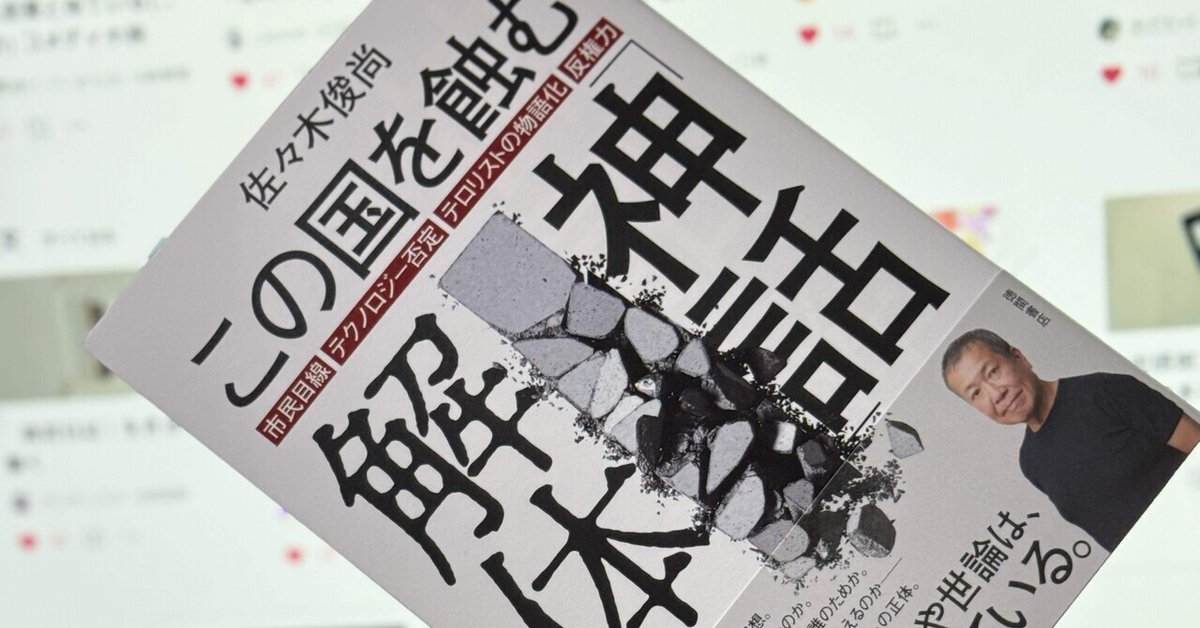

今日は2024年GW最終日。仕事のリスタートの準備をしつつ「この国を蝕む神話解体」の第1~3章までを読んだので読書メモを投稿します!

なぜこの本を読もうと思ったか?

いま、自分の周りに空気のように存在する「当たり前」の価値観ってこれっていつ出来上がって、今後どう変わっていくのか?

って問いを考えるのにガイドとなってくれるのでは?という期待値から「この国を蝕む神話解体」を手に取るに至りました。

そんなめちゃくちゃ抽象的な問いを考えるきっかけになったのは「COTEN RADIO」のこの回を聞いたことがきっかけ。

この回はマイノリティーとマジョリティーの関係について触れることがあり、人類というものを長く存続させる為には何をすると良いのか?

って大きな問いに対し、多様性を担保するという考え方があるよねって話があり(同じ価値観やDNAだとトラブルに対して全滅のリスクがあるからね)

この視点に立つと、マイノリティーが生きやすい空間をどうデザインするかは重要って話が一部で展開されます(自分の誤読だったらスミマセン)

この話を聴いていて「当たり前」はマジョリティーがマジョリティーであり続ける為の価値観であり、ルールだなよなと気づきました。

今の自分の周りにある少し閉鎖的というか、沈みがちな雰囲気はどう醸成されたのか?

という事をCOTEN RADIOのこの回を聞いてじっくり考えてたくなったのです。長くなりましたがそれがこの本との出会いのきっかけでした。

どんな人におススメ?

まず、自分がそうなのですが、VOICYの佐々木俊尚さんの放送が好きな人はおススメです。

いつも放送される、佐々木さんの人間味あふれる語り口とロジカルさがこの本にもあふれているので、語りかけられている感じがして楽しめます。

いつもは、耳から聞いてるものが「目」と「耳」(=正確には語りかけられているように脳が感じているだけ)でインプットしているので理解が深くなる感じがします。

本の内容から、どのな方におススメか?と問われると、答えは一つではない、2項対立になりがちな論争に対して、どう考えていけば良いのかスタンスの取り方に悩みがちな人には刺さるのではないかなと思います!

まだ、読まれていない方はどうぞ↓

頭に刻みこみたいフレーズ達

弱者と強者が常に混じり合って存在し、常に立場が入れ替わってしまう状態

この現状認識が重要と第1章ではまとめられている。

この結論に至るまでに、トランスジェンダーの話や、シングルマザー世帯の話、さらに踏み込んだキモくてカネのないおっさんの話まで出て来る。

一昔前の家父長制は、今は存在ができなくなる程の外部環境変化が起こり、誰でも弱者になりえるという「総弱者社会の到来」と書かれている

少し言いすぎ?と思うのですが、モノゴトを多面的に見れば誰でも弱者たる面を持つ可能性がある!まで抽象度を上げれば体感値的にも納得です。

この本の軸となる考え方である、モノゴトを固定的に捉えない!フレキシブルさが重要!!が表されているフレーズだなと思い取り上げてみました。

批判するなら理念を示せ

これは、一番この本で刺さったフレーズ。もう、読んだ瞬間から使っていこうと決めました。

このフレーズがでるまでの流れは、よく議論の中で「批判をするなら対案を出せ」ってあるよね?って所からスタート。

ただし、対策が出せないから批判をしない、できない。これも随分と偏りが出てしまい、対話のプロセスにデメリットが生じるリスクがあるよね。

だから、その対案として、「批判をするなら理念を示せ」が出てきます。

これはいい!!

例として出されているのは、エネルギー問題。化石燃料、原子力発電、太陽光発電、このエネルギーミックスをどう考えるか?理念として何を掲げているのか?ここが問われると。

まず、理念なしの批判は正直議論をするには、論外と言える。

として、太陽光発電の様に間欠運転を余儀なくされるベースロードとなりえない電気(蓄電技術が必要なもの)は技術的に無理が大きすぎる

具体的には東京に3日間電力を供給する為のバッテリー容量は1400万個以上で、この数値は世界で10年間製造される量より大きいというもの。

まさしく、桁が違う。まったく足りない。

だからこのバッテリー容量不足に対するFACTをベースに考えるとエネルギーミックスに対してどう考えているか?

あなたの理念は?となる。これに気づく事ができたので、このフレーズを選びました。

まとめ

第3章「メディアの神話」に対しても、少し言いたいというか、メディアの重要な機能である「アジェンダ設定」に対しどうあるべきかの議論があったのですが、自分が理解しきれなかったのもあり取りあげませんでした。

テロリストに対して、なぜか加害者を被害者化するストーリーテリングをメディアがしてしまうのはなぜか?

など興味の引かれる内容も多々ありましたが、こちらも安部元首相や日本赤軍のバックグラウンド知識がないと、また違う認識をしてしまうと思いnoteに投稿するのはパスしました。

かみ砕いて理解を言語化するのが難しい内容。センシティブに感じますし。

まだ、この学びが多い本の未読部分の第4章、5章があるので、時間を見つけて読書したいと思います。

今回の投稿が誰かの選書の参考になれば幸いです。

ではでは

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?