叩かない・怒鳴らない子育てを目指して~認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事・高祖常子さん(後編)

2021.12.12by 岡本 聡子

Hanakoママwebリニューアルにともない、私が取材・執筆した記事を、関係者の許諾を得て、こちらに転載しています。

後編:子どもの気持ちを受けとめよう

最新の研究結果では、「叩く」「怒鳴る」ことは子どもの脳の発達に悪影響を及ぼし、将来の問題行動につながると指摘されています。

「厳しくしつけるべき」価値観や「子どもが言うことをきかなくてイライラする」という感情から自由になり、もっと笑顔で子どもと向き合う方法を探しませんか?

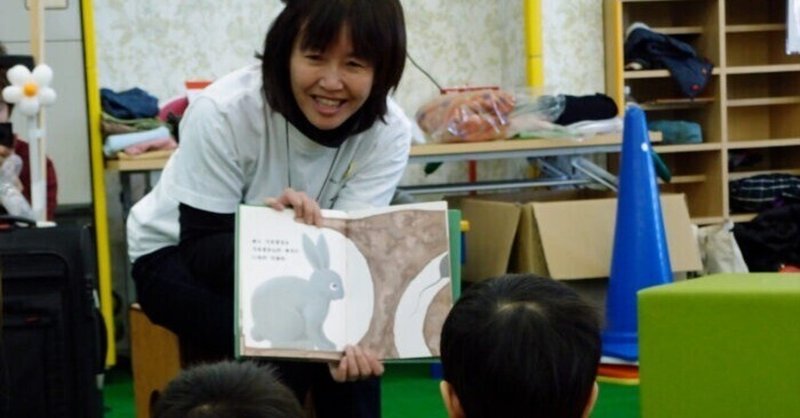

認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事であり、「イラストでよくわかる 感情的にならない子育て」著者の高祖常子さんにお話をうかがいました。

前編:「『叩く』『怒鳴る』は、脳と発育後の行動に悪影響を与えます」はこちら

親子であっても別人格。まずは、子どもの気持ちを受けとめよう

――子どもと向きあう時に、大切なことは?

まず、親子であっても「私達は違う人間なんだ。別の人格を持ち、異なる考え方をするんだ」と認めることですね。だから、ズレがあって当然。親のしてほしいことを子どもがしないからと言って、威圧的な態度で親の思い通りに行動させるのは一方的だと思いませんか?

そして、子どもの気持ちを受けとめましょう。まだうまく自分の気持ちを説明できず、「イヤだ!」と泣いたり、怒り出すお子さんも多いかと思いますが、そんな時はお子さんの気持ちを、皆さんが代わりに言語化しましょう。

この積み重ねが、「自分の気持ちを受けとめてもらった、大切にされた」という自己肯定感を育むことにつながります。

赤ちゃんのときからでも気持ちを言語化する手助けをすることが大事です。成長と共に、だんだん自分の気持ちを言葉にすることができるようになっていきます。

子ども自身が考えて、決める習慣を

――まずは子どもの気持ちを受け止める、ですね。そして気持ちを言葉にする。でも、余裕がなくてなかなか実践できないかも……。

ママ達はほんとに忙しいですからね。でも、お子さんが気持ちを言語化できるようになると、親が一方的に怒ったり、無理やり従わせる必要がなくなります。結果、コミュニケーションがスムーズになり、「相談」ができるようになるんです。

事例で考えてみましょうか。

【状況】

すぐに出かけないとバスに乗れず、用事に遅刻するのに、絵を描くのをやめない子。親の都合と、子どもの感情(都合)が、ずれている。

【会話】

子ども:「もう少しで描き終わるから、待って」

ママの答え その1:「じゃあ、絵とクレヨンを持っていって、着いたら続きを描こうか?」

ママの答え その2:「バスに遅れると、用事に遅刻してこんな困ったことになるのよ。どれくらい待てばいい?」

ママの答え その3:「気持ちはわかった。でも今は時間がないから、帰ってきてから、完成させようか」

こうして、いくつか可能な代案を出して、子どもに選ばせるのも一案です。

「イヤじゃないでしょ! 遅刻するから、さっさと片付けなさい!」とクレヨンをとりあげて、子どもが泣き出してしまうより、お互いが歩み寄って建設的に解決することができますね。

これって、親子関係だけでなく、職場での人間関係、介護、夫婦、思春期などすべての人間関係において大切なことではないでしょうか?

子ども自身が決めて動くことは、一見回り道のように見え、大人から見るとベストな選択ではない場合もあります。でも、やってみてうまくいかなければまた修正すればいいですよね。困った問題に自分で取り組むことは、親子にとっても、生きていくうえで大切な経験なのです。

【子どもに向きあう時の4つのステップ】

ステップ1:まずは我が子の気持ちを受け止める

共感できなくても、「そっか、イヤだったんだね」「行きたくないんだね」とおうむ返しで承認しても大丈夫。

ステップ2:相手の気持ちや、ママ・パパの気持ちを伝える

客観的な情報を与えて、子どもの視野を広げます。「〇〇ちゃん(あなた)の気持ちはわかったよ」と共感した後、「でも、□□くんはこういう気持ちだよ」など。

ステップ3:方法を考えさせる、アドバイスする

子どもに「じゃあどうしたらいいのかな?」と問いかけてみましょう。考えがでてこなければ、選択肢を示します。「こういう方法はどうかな?これもあるね?」

ステップ4:子どもが自分で決めて動く

決めるのは子どもに委ねます。年齢や機嫌によっては難しい場合もありますが、ゆっくり待つ、回数を重ねる、ことで自分で決められるようになっていきます。

「甘やかす」は子どもの言いなりになること

――子どもの気持ちや選択を尊重することは大切ですね。でも、「尊重する」「共感する」とやさしくするばかりだと、子どもを甘やかすことになるのでは? どんどん調子に乗るんじゃないか、と心配になる親御さんもいるかと思います。

「やさしくする」は、共感と承認です。そのままの気持ちを受け止め、「大丈夫」と背中を押してあげること。心が弱くなった時に「甘えさせる」もそうです。「やさしくされる」と心が安心・安定して満たされ、前を向いて次の行動を考えられます。

対して、「甘やかす」は、気持ちに共感するだけでなく、行動を許して、子どもの言いなりになること。「ダメ」と伝えたことにも、ギャン泣きやグズられると、面倒になって「いいよ」と言ってしまう。これでは子どもは判断基準を持てず、「これは?」「これもOKでは?」と際限なく無理を言って、親の反応を試したくなります。子どもの心が不安定になり、親もイライラが募ります。

「叱る」はNOの基準を与えること。「怒る」とは別物

――判断基準をコロコロ変えない!これは子どものためにも重要ですね。一方で、他人に迷惑をかけてはいけない、厳しく叱らなければ、と固執してしまう場合もあるかと。

「叱る」はNOの基準を与えること。子どもがやってはいけないことを理解し、その場に合った行動をとるための指針です。

一方、「怒る」は、親のストレスや感情を爆発させる行為。親の感情によって、怒られる内容や基準が理不尽に変わるので、何がダメなのか分からず、親の顔色をうかがう子になりかねません。

ダメなことは明確に、きっぱり伝えること。感情的に怒鳴ったりたたいたりせずに、「NO」ときっぱり伝え、やぶれないことは、子どもが生きていくための基準となります。これが思春期になったときも、心の基盤となります。

「迷惑をかけてはいけない」と思う方も多いかもしれませんが、人に迷惑をかけずに生きていくことは不可能です。相談したり、人を頼ったりしたとき、受けるかどうかは相手の判断によるもの。相手が快く助けてくれるならば、それは迷惑をかけると考えず、感謝すればいいですね。

誰かに助けてもらえば、今度は自分の余裕があるときに、あなたも誰かを助ける人になればいいのです。親も子どもも「人に頼れる人」になれば、生きやすくなるのではないでしょうか。

虐待を受けた人達へ「満たされない思いを言葉にしよう」

――今回、虐待を受けた人達が案外多いと気づきました。叩かれ、怒鳴られてきた人たちが子どもに向きあうにあたり、伝えたいことは?

虐待を受けた人達は、過去の問題が整理されず、心のどこかで満たされていないのかもしれません。そして、自分一人で悩みを抱え込む傾向があるように思います。また、自分は虐待したくないと、理想の親子関係を求めて頑張りすぎ、完璧な親を目指して苦しくなることも。

自立(律)とは、人とコミュニケーションを取り、時には人の力も借りながら生きていく力。困ったことがあれば人に頼りましょう。パートナーやママ友、パパ友とおしゃべりするのもいいですね。言葉にすると自然に心が整理されます。

【高祖常子(こうそときこ)さんプロフィール】

子育てアドバイザー、キャリアコンサルタント。資格は保育士、幼稚園教諭2種、心理学検定1級ほか。NPO法人ファザーリング・ジャパン理事ほか各NPOの理事を務める。国や行政の委員を歴任。子育て支援や虐待防止、共働き支援など子育てと働き方などを中心とした編集・執筆ほか、全国で講演を行っている。3児の母。

「イラストでよくわかる 感情的にならない子育て』(かんき出版)https://www.amazon.co.jp/dp/4761272945/kosodate-22/

「こんなときどうしたらいいの? 感情的にならない子育て」(かんき出版)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?