Komorebi

映画「perfect days」。

映画のシーンに繰り返し出てくる都心の中でさざめく木々、そして「木漏れ日」。

エンドロールにも「Komorebi」という言葉が現われ、、映画のキーワードにもなっています。

辞書的な定義で言えば、

(森や林の中で)樹木の枝や葉の間から漏れてくる日光

しかし、「木漏れ日」は枝や葉の間から漏れてくる陽の光だけでなく、葉脈をくっきり映し出した葉を通しての優しい緑の光や、影のゆらぎが絶えず変化する様の、えも言われぬ全体の雰囲気のような気がします。

映画「perfect days」のシーンで言えば、主人公・平山がトイレ清掃中に用のある方に追い出され、外の壁に寄りかかり、ぽつねんと待つ間、平山はイラつかず上を見上げちょっと微笑む。

そして見上げる先は、いつも木々の揺れる葉、そして光の変化。

その平山の微笑みは「木漏れ日」という全体の雰囲気の中でも、一瞬一瞬として同じことはない「ゆらぎ」のようなものに対してのホッとした心情。

また、姪のニコがお昼休憩の公園で「おじさんこの木と友だちなの?」という何気ない問いに、当然のように「ああ、友だちだ」と答えたように、自然との会話、ちょっとした挨拶の現れなのかもしれない。

まさに、木漏れ日(Komorebi)は、えも言われぬ情景なのかもしれません。

この木々と光のゆらぎの情景を表現する言葉。

ハフポストというサイトでは、他の国の言葉では翻訳しにくい11の言葉の中に日本語の"Komorebi"が採用されています。

4 | Japanese: Komorebi

This is the word the Japanese have for when sunlight filters through the trees -- the interplay between the light and the leaves.

そしてこの日本固有の言葉、情景表現は、てっきり、古くからある言葉と思っていましたが、実はそうでもなさそうな。。

俳句の季語ではないようですし、自分が調べた限定された範囲(ネット中心ですが、、)や、古語辞典の類をみても出てきませんでした。

また「ことねり」という『日本語歴史コーパス』簡易検索ツールで検索しても「こもれび」という言葉はヒットしませんでした。

となると、この言葉は近現代の言葉なのだろうか。。

ご縁を頂いた、大学のデザイン学部で学んだ知人の方が、卒業論文・卒業製作で「木漏れ日」をテーマに心休まる作品を作られた際に、その言葉の源流を調べ論述しています。

その言葉の源流とは、「木の下陰」(このしたかげ)。

その方に教えて頂いたところによると、この「木のかげ。こかげ」を意味する言葉は古くは平安時代から登場し、その言葉が源流となっていると考察しています。

この言葉が出てくる有名なものは、平忠度(たいらのただのり)の和歌。

『行き暮れて 木の下陰を 宿とせば 花やこよひの 主(あるじ)ならまし』

「旅先でさまよっているうちに暮れてきた。この桜の木の下の木陰で休むならば花が今晩の宿の主人になろうか」

宿の主人の花(桜)に一晩過ごさせて頂く挨拶をして眠りにつく。

そして朝は、桜の木の下でゆらめく木漏れ日が優しく頬をなで目を覚ます。

木漏れ日のイメージが湧き、自然と人間が優しい関係の情緒豊かな詩情が表現されています。

平忠度は平安末期の武将(1144-1184)。武勇にすぐれるとともに、藤原俊成に師事し和歌もよく詠んだという。

都落ちの途中で京都に引き返し俊成に自分の和歌を託したという逸話がある。

そして平忠度は一ノ谷の戦いで討死。

討ち取られたの時、箙(えびら)に結びつけられたふみを解いてみると、この「旅宿の花」という題での一首の歌が詠まれていたという。

平忠度が討たれた際、「文武に優れた人物を」と敵味方に惜しまれたという。

極限の状況の中で読まれたであろう歌。

「木の下陰」での木漏れ日のゆらぎの優しさを、平忠度は戦場でも愛でていたのだろうか。

閑話休題、その知人の調査によると、若山牧水による「路上」という作品(1911年)の中に「木漏れ日」という言葉が使われているという。

平安時代からの「木の下陰」を源流として受け継いできた、木の下での光のゆらぎの情景は近代文学で「木漏れ日」という表現になった。

この「木漏れ日」という言葉、音感は絶妙の表現の感じがします。

日本の「木漏れ日」の「やさしさ」の感じ方の一方で、欧米が感じる「Komorebi」はやはりちょっと違う感じもしています。

これは私個人の感覚でもあるので、日本的な普遍性はないような気がしますし、どちらが良い、悪いというものではなく、違った感じがするということなのではありますが。。

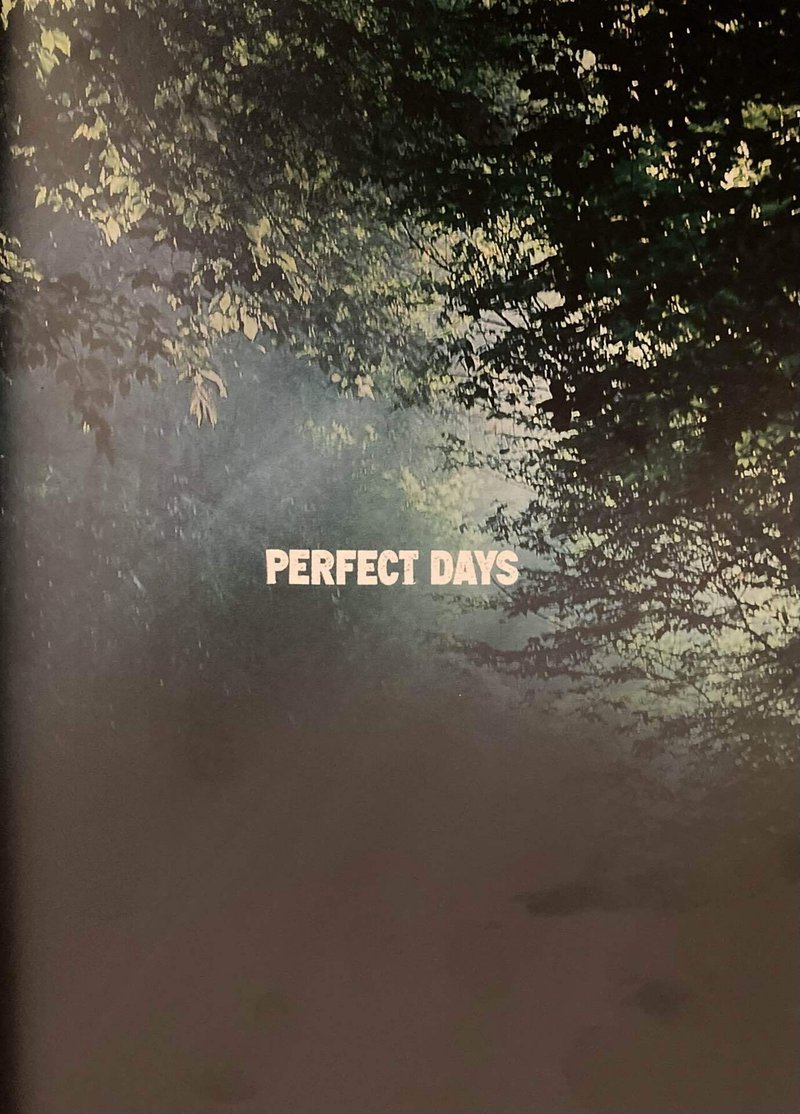

それは、例えば、映画「perfect days」のパンフレットに掲載されている「木漏れ日」の写真に象徴されている感じも。

このイメージ写真の陰影の濃さ。

下の空間の漆黒の森が印象的です。

日本の森の木漏れ日というよりはヨーロッパの深い森に日が差し込んでいく風景のようです。

映画「perfect days」の監督、ドイツ人のヴィムベンダース氏のドイツの深い森の散歩の心象風景のような感じもします。

また、木漏れ日の英語版の本をさがしていたら出会った”Dappled sunlight”という詩集の表紙写真。

「Dappled sunlight」の意味は日本語の「木漏れ日」に該当するもの。

”dapple”の意味は、「まだら」、「ぶち」(”to mark something with spots of colour, light, or shade";ロングマン英英辞典)

こちらの表紙の写真も、「手つかずの自然」の中の「木漏れ日」という雰囲気が漂ってきます。

さて、私にとっての「木漏れ日」ってどんな感じだろうと、散歩道やたまに行く公園の「木漏れ日」を撮ってみました。

天気もよく、爽やかな5月の公園。

木漏れ日のゆらぎ、差し込む光の優しさが心地よかったです。

このサンプルだけでは、なんとも言えないのかもしれません。

整備された公園の中での木漏れ日。

とは言え、陽の光を受けて葉は輝き、光のさざ波は眼に心地いい。

眼をつぶっても、風に揺れる葉音は潮騒のように耳に心地よく、顔にあたる光も暖かく、明るくなったり、暗くなったりの光のゆらぎも感じられる。

「木漏れ日」から感じる「落ち着き」、「優しさ」、「心地よさ」などの背後には、豊かな四季と自然との共生などの日本的な意識が横たわっているような気がしました。

また、「木漏れ日」の「ゆらぎ」をぼーっと、また、じっと見ているうちに頭や心が空っぽになっていく感じもあり、瞑想の際のローソクを見つめている感じと同じ状況なのかなと思ったり。

「木漏れ日」は陰と陽がゆらぎの中で交差するところ、そして見える世界と見えない世界の境界にあるところ。。そんな気もしてきました。

爽やかなこの季節。

映画「perfect days」のヴィム・ベンダース監督に改めて教えて頂いた、日本の「木漏れ日」を味わい、楽しみたいと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?