切腹布教活動2 「切腹之書」

私は切腹愛好者のための小冊子「切腹之書」を自費出版している。2008年に1冊目を出し、2020年には10冊目を出版し、現在は次号に向けて原稿を書いているところだ。

切腹愛好者のための冊子は以前も作られていた。切腹研究家故中康弘通氏が出版されていた「櫻(のちさくら)」。(それ以前にも印刷という形ではないものがあった「白妙」)1985年から年2冊出版され、中康氏の創作小説や、研究報告(実際の切腹例や歴史的文献等)、そして同志たちの寄稿、小説や事件簿、作画等が掲載されていた。

その後中康氏の体調不良により、冊子は不定期となり、9号まで出版したところで、切腹同好会「桐の会」が引き継ぎ、「櫻・桐合同誌」も2000年3号で終了してしまった。

2000年以降、私はいろんな方から「冊子を出したら?」と言われていたが、1冊を切腹物で埋め、しかもマニアックに、という構成に自信がなく、ズボラな私に編集作業などできるわけもなく、「とても私には無理です」と皆に語っていた。

とある日、ある知人を介し、自費出版で冊子を作っているイラストレーター兼デザイナーの目玉堂氏に出会った(のちに東京板橋でギャラリーカフェ「百日紅」のママとなる)。私は彼女の作る冊子に興味を持ち、話を聞いた。「かわいい冊子だね。でも作るの大変でしょ」「ぶっちゃけ、いくらぐらいでできるの?」やたら現実的なことばかり聞いていた。そんな話にフランクに答えてくれる彼女の人柄もいいな、と思っていた。どうしよう…。私の心は少し揺らぎ始めた。私のいつものパターン、「誰もやらなかったら終わってしまう。私がやるしかないのかな」そんな感情がよぎり始めた。

(目玉堂氏が作っていた冊子)

「1冊作ってみません?編集ブレーンはいるので大丈夫です。早乙女さんは原稿を書いてくれればいいのです」

この言葉に背中を押された。

しかし内容においては悩んだ。いくら私が勉強した、と言っても、愛好者の中では若輩者。どうしたら先輩愛好者たちにも喜んでもらえるだろうか。「切腹とは」なぞ述べても今さらなのだから……。そして思い出した。編集をかって出てくれたのは、切腹とは関係ない若者たちだ。先輩愛好者だけでなく、彼女たち若い人たちにも伝わる内容にしたい。入門書的な役割があってもいいんじゃないか、と。そう思えばいくらか気持ちがラクになった。

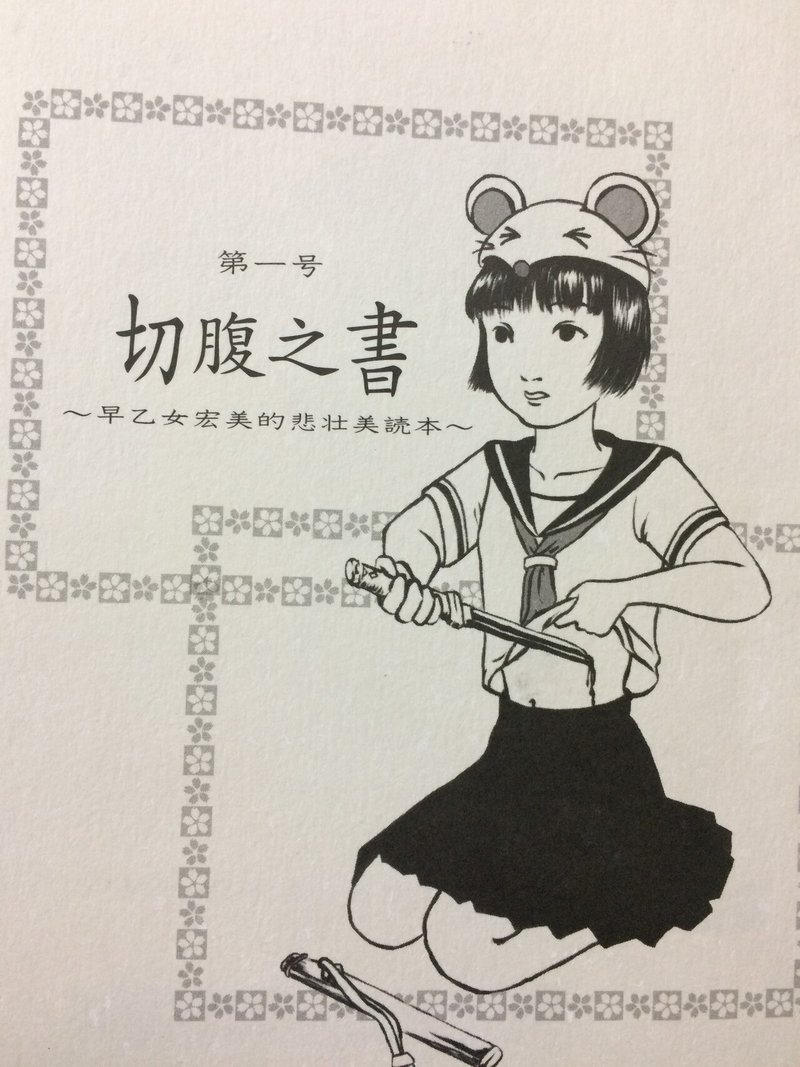

表紙は思いっきり可愛くしたい。「可愛い」と「死」は対極にあるので、あえてデザインも可愛い方向でお願いした。対極にあるものは面白いと感じるし、私は「可愛い」ものが好きである。今まで「可愛い」を表現したことがないので憧れでもあった。

1年に1冊。これをルールとした。皆が無理しないで続けられるペース。2号、3号、、。冊子の完成と編集会議が楽しみになっていく。感想文も含めて愛好者の方々から文章など寄せられ、20代の若い編集人は驚いていた。「どんなサークルでも言えるけど、マニアの文書ってきちんと読める作品が少ないんです。でもこの切腹の人たちってすごいです。文法もきちんとしているし、面白いです。すごいですね」。この若い人が60代、70代の文章に触れ、感激していることはなかなかない光景であろう。私は彼らの感想を聞くのも楽しみになってきた。

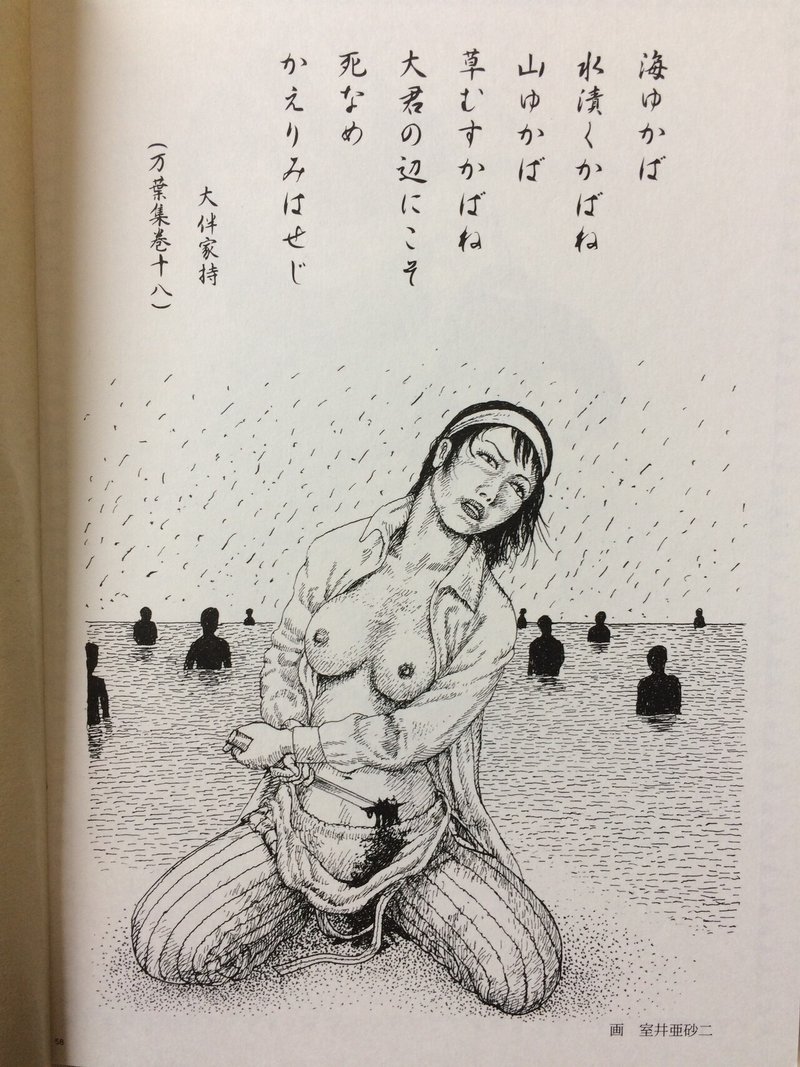

冊子の中心を占めるのは、私の活動報告。写真入りでパフォーマンスを解説している。私の演目は古典作品を題材にしていることが多いので、舞台好きの人にしか内容がわからないものがある。そこで解説をしてみようと思った。それに自分の記録としても大切だ。そして愛好者からの寄稿、小説が増えてくるが、これが結構大作。切腹の方々は背景、心情を大切にするので、当然文章量が増えてくる。これが2人、3人と集まると、それだけでページはいっぱいとなる。でもとてもありがたいし、「こんな展開があるのか」とびっくりもさせられる。そしてイラストを1ページつけているが、これを画家室井亜砂二氏に依頼した。私のよき相談相手でもある。室井氏のデビューは、あの「奇譚クラブ」。当時青年の室井氏はいろんな癖のイラストを投稿していた。私はその絵が大好きであった。なので、本来の作画とは違うが、是非とも室井氏に切腹画を描いて欲しかったのである。

人生の波が様々に変わる年代の編集人たち。8号を出版し終わって目玉堂氏から「そろそろ辛い」と話があった。8号8年…。気がつけば随分長く、彼女たちを巻き込んでしまった。皆、それぞれの人生を歩まなくてはならない。

それで今度は、長年にわたってお世話になっている東京飯田橋にある会員制図書館「風俗資料館」に編集作業をお願いした。「切腹之書」は資料館で販売を行っていた。マイノリティ癖「切腹」は代々、この風俗資料館を介して発信されてきた。今は2代目館長となるが初代館長高倉一氏の頃からそうであった。現館長中原氏はこだわりの人。冊子をこう仕上げたい、と限りなくパーフェクトへ近づけていく、あっぱれな人物だ。その中原氏の力を借り、この「切腹之書」はまだまだ進んでいくだろう。

それにしても愛好者の「書きたい欲」は、止まる所を知らない。70代、80代になってもその筆力、私は尊敬する人たち、リスペクトする人たちが周りに多すぎます。よし、まだまだ伝えていくぞ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?