私が影響を受けたもの2 「O嬢の物語」ポーリーヌ.レアージュ著

前回、中学2年で読んだ「O嬢の物語」に感銘を受けて、心の扉が開いた、と書いた。そこで、もう少しこの小説について私の思いを書いてみようと思う。この作品は1954年に発表された作者不明(偽名であったため)のサディズム&マゾヒズムの物語。

私は「O嬢ー」の中で、行為そのものでなく精神的な面に感動したと書いたが、当時の私はどう思ってのめり込んだのか、掘り下げてみる。すでに何十回も読んでいるが、14才当時を思い出し、再び読んでみた(澁澤龍彦訳)。

まず目についたのが、思春期の女子が憧れるキーワードが散りばめられている点。自分だけのオーダーメイドコスチューム、指輪、「愛している」という言葉。

O嬢が着るコスチュームに関して、どんな生地で、どんな色で、どんなデザインか細かく表現されている。子供の頃から私は、ドレスに憧れがあった。バレエの発表会でフワフワの衣装が着れる喜び。自分のサイズに合った衣装が作られる喜び。自分だけのもの。自分だけのドレス。それが例え拘束具、コルセットでもだ。私だけのものを着せてくれる。これは女の子として、お洒落に目覚める初めなのではないか。大人になってもオーダーメイドものには憧れがある。まさにこれがポイント1だ。

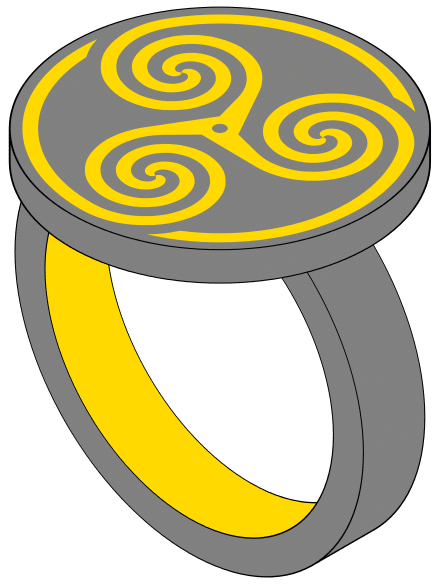

次は指輪。エンゲージリングがあるように、女の子は指輪好きであるし、意味を持たせている。今でこそ私は指輪などしないが、20才頃まではよく集めていた。仲間のMっ子たちと「Oリング良いね。欲しいね。」などとよく話していた。どんな指輪だか抜粋してみる。

「内側に黄金を張った奇妙な鉄の指環で、認印つき指環のように平べったく重たく、しかも盛りあがった座金の表面には、黄金の象嵌で一種の三輻の車輪の模様が彫ってあり輻はそれぞれケルト族の日輪の模様のように渦を巻いていた」

この指輪が「左の薬指」にはめられる。マゾヒストであるという証。マスターが居るという証になるのだ。これは大いに憧れるポイントだ。

そして「愛」という言葉。この小説の中に何百と「愛」という言葉が登場する。今思えば、これは国の文化の違いで、日本人男性は「愛」という言葉を言い慣れていない、という事がわかる。しかし好きな人に「愛している」と言われたい思いは、女性の中に多かれ少なかれあるだろう。安っぽい言葉ではあるが、その言葉の持つ力、心の支えとなる響きは大きなものだと思う。なのでこれもポイントだ。

この3つのポイントでも判るように、この小説の表面は肉体派(プレイ派)のマゾヒズム小説ではないと感じるのだ。思春期な乙女のポエムと言ってもいいのではないだろうか(翻訳のされ方もあるだろうが)。なので女子が取っ掛かりにするのには丁度良いのだろう。

では次に、私がどの部分に自分を重ねていったのか、深く入ってみる。 私は登校拒否児であったと話した。学校へ行きたくないという思いが強く、親に怒鳴られても、どんなに叱られても自分の感情を押し通してきた。普通の子供なら叱られることに辟易し、親に反発しながらも、従うようになるだろうが、私は親に無視されても自分の感情を優先していた。実はこれがマゾヒストの一歩であった。私は「学校」という問題を、別な問題にすり替えていたのだ。

物語の序文の中にこうある。

「マゾヒストはある種の化学の秘密に通じていて、自分の受けた苦痛から、一つの純粋な喜びを引き出すことが出来るのだ」

私は知らず知らずのうちに、自分の感情の根本の問題に気付き、叱られる事がかまわれている事と思うようになったと思う。私の事見て欲しい、かまって欲しい、この思いが家から出たくない、学校へ行きたくない、という事の答えだったのだ。

そして私は性に対して早熟だった。子供の遊び、スカートめくりをされると、性的にドキドキしていた。その私が小説の中でまずドキドキしたのは、多数の男性の目の前に裸を晒される、という事だ。それも恋人の前で。すでに露出願望があったのだろう。バレエを習っていた小学生の頃から年1回でも、舞台に立っていた、という事も関係しているかも知れない。男性の目が私の裸に絡みつく。ここはどうだ、と品定めしながら、じっとり見つめられる。そう想像しただけで胸は高鳴っていた。

さらに進む。男たちはついに手を伸ばしてくる。「こっちを向かせろ」と、二人目、三人目、代わる代わるOを犯していく。初めこそOも泣き叫んでいたものの、次第にO自身も男たちに弄ばれると思うことで、下半身が熱くなってきていた。私の妄想の中でも、恋人がその場に居ながらのレイプ願望があった。恋人に抱きかかえられながら、見ず知らずの男に犯されていく。きっと私もO嬢のように心では「彼だけのもの」と思いつつ、躰は熱く開いてしまうだろう。

そしてOは、これらの行為がある期間続く。つまり心身が整う、従順なマゾヒストになるまで教育される。

この小説は、基準は全て「私」だ。恋人ルネがどう思ったか、ステファン卿がどう感じていたか、という事は一切考えていない。自分の想いのみが語られた小説なのだ。その事にも当時の勝手気ままな私は、「私がそう決めれば良いの。私の生き方だもの。誰の意見もいらない」そう単純に決め込んだのだ。

すでに私の思考回路は固まってしまったが、さらに決定付けた点がある。印である烙印。

やはり目に見える印が欲しいと思う。指輪はいつでもはずせる。永久的に消えない「私はあなたのもの」という印。物語の中では鉄の烙印だが、現実的に私は「刺青」という事を思い描いた。小さい頃銭湯で見た刺青に興味を抱いていた。マスターが望む刺青を印としてみたい、そんな想いが湧いたのだった。

そして最後に、涙が止まらず心に刻み込まれた事がある。「削除された最後の章」の文章だった。この章について、かいつまんで説明してある。

「ステファン卿に捨てられようとしている自分を見て、彼女はむしろ死ぬことを選んだ。ステファン卿もこれに同意した」

という文章だ。一生消せない印を付けたにも関わらず、別離を迎える。これはもう「死」しかないだろう。もう他人のものにはなれないのだから。妄想の世界にのめり込んだ私は、泣き伏し、そして決意した。

「思う通りに生き、駄目なら死しかない」

私は破滅型を選び、二十歳で死ぬか生きるか、そこまで自分を試してみる、と決めたのだ。

と、ここまでが中2で考えた、思った小説感であるが、7、8年前に再び原点がえりをしてみたくなり、O嬢を読み込んでみた。

0嬢の物語はこれまでに何人かの翻訳者が訳し、出版されているが、私は澁澤龍彦のものしか読んでこなかった。これでハマったのだから、他の訳を読む必要はないと決め込んでいた。しかし他の訳者の本も読まなければ片手落ちではないか、と今更ながらに気がついたのだ。そして何人かの訳者のを読み、気になったのが中村正夫訳。削除された「ⅴ章」を初めて訳した著者だ。それが

「ⅴ ロワシィへの帰還」

である。O嬢はやはり死を選ぶのか、私は興味をもって読み進めた。

しかし結論から言えば、正直、読まない方がよかった。作者はなぜこの章を書いたのか。作家として結末を書くことについ、欲が出てしまったのか、と思ってしまう。

O嬢の、女性の内面、心理的恋愛小説の様相は消し去られ、ロワシィという娼館での出来事が俗語で語られている。ステファン卿にロワシィで捨てられ、ただの娼婦となった0嬢。ラスト、O嬢の前に「ステファン卿から譲られた」と話す男、カールがO嬢をロワシィから連れ出すことを話す。たくさんの宝石を渡して。しかしO嬢は拒んだ。ここから出ることに「恐怖」を感じて。ステファン卿に捨てられてはいるが、本当にもう二度と逢えなくなることにも我慢ならなかった。その後日、カールは死んだ。金銭トラブルによる殺害事件。ステファン卿がこれに絡んでい、すでに逃亡していることは明白だった。

ロワシィの主アンヌ・マリーは、

「いまやあなたは自由よ、O」

「あなたの鉄環も、首飾りも、腕輪もはずせるし、その跡も消せる」

と話す。O嬢はなにも答えない。

「だけどもしあなたが望むなら、ここに残ってもいいのよ」

これで終わっている。

O嬢は捨てられてもまだステファンをずっと待っていたことであろう。そしてステファンのものだった自分を「無」にすることをこばみ、一生ロワシィで鉄環をぶら下げたままここにいることになるのだろう。しかし、ステファンを想う気持ちが「純」ならば、娼婦となる前にやはり、死なせて欲しかった。娼婦となったOは、肉欲の快楽も欲するようになっていたから。

私は腑におちず、さらに他を探した。そして「完訳 Oの物語」高遠弘美氏の本に辿り着いた。そしてここに「Oの物語 第2部」があり、序文として「恋する娘」という手記、あるいはラブレターのような文章が書かれてい、その後に「ふたたびロワシーへ」という小説があり注釈として

「以下のページは『Oの物語』の続篇である。そこではOの物語のまったく違う展開(下降の物語といってもよい)が意図的に語られている。ふたつが一緒になることは今後もありえない」

とあった。

これで納得できた。中村正夫氏の「v章」の訳は本来同じ作者でも、別物として書かれたものであった。そしてこれには序文があり、むしろこちらの方が大切であった。

この序文は、作者がどうしてこの小説を書いたのかが、書かれている。一言で言って仕舞えば、実際に交際中のプレイボーイの心を自分に向けさせるため、であった。しかしこれは当時すでに少年少女ではなく、完熟した大人の二人のための小説。それでも私はこの序文にいじらしい思いを感じた。少女のようなラブレター。そしてこれから始まる物語の悪魔性。

高遠弘美氏の本は、まさにこの小説の研究本であり、本当の作者のことや、恋愛相手のことも詳しく書いてある。醒めた目で見れる今、この本に出会った事はとても嬉しかった。

ちなみに1999年アップリンク製作で「エロティカ」という映画が公開されたが、そこにこの作者ポーリーヌ.レアージュ(偽名)氏が出演し「Oの物語」についてインタビューされている。90歳位であったが、少女のようなその姿に感激した(O嬢と翻訳されたのは日本だけだったそうだ)。

私は久しぶりに「ペットになりたい自分」の想いを思い出した。

気まぐれな主と鎖につながれている私。苦しい胸中をわざと作り出してしまう恋愛ごっこ。今となっては少し美化して甘酸っぱさを感じるが、不毛で不健全な心の闇を終わりにしようと決意し、背中に墨を入れた四〇歳前。

この想いを封印したのだから、小説を読んで熱くなっているぐらいが丁度いいのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?