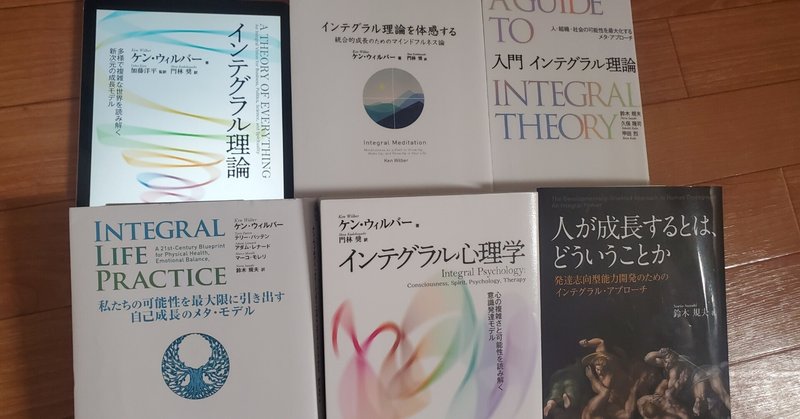

インテグラル理論と名の付く書籍を色々集めてみた

インテグラル理論の本を色々と集めてみました。

買ったもの、図書館で借りたもの、がっつり読んだもの、チラ見したもの。濃淡はそれぞれですが、私が最初に読み始めたとき、何冊もあって、どれを読んでいいかわからない、となったので簡単にまとめておきます。

発売日順に並べてみた

最近出版されたものに限っており、古い書物を探せば色々ありそうでした。網羅できていないことはご了承ください。

明確な違いとしては、ケン・ウィルバーさんらが書いて訳されたものと、日本人の方(鈴木さんら)が書いた本があります。

ティール組織でも有名になった(?)、発達段階(意識の重心)を色で表す概念は、どの本にも出てきます。

➀インテグラル理論 多様で複雑な世界を読み解く新次元の成長モデル(2019)

ケン・ウィルバーさんの本で、原著は2000年出版。

原著:

A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science, and Spirituality, 2000

タイトルからしても、どれか1冊読むのならこれから入るのがわかりやすいのではないだろうか。

インテグラル理論の背景や全体像、活用といった話から、

レッド、オレンジ、グリーン、ターコイズなどの発達段階、I,It,We,Itsの四象限、レベルとライン等の各論まで、広くバランス良く書かれている。

➁④⑤⑥がやたらと分厚い本なので読むのに根気がいるが、この本と③の入門は比較的読みやすいと思う。

➁インテグラル理論を体感する 統合的成長のためのマインドフルネス論(2020)

こちらもケン・ウィルバーさんの本の訳書で、原著は2016年出版。

原著:

Integral Meditation: Mindfulness as a Way to Grow Up, Wake Up, and Show Up in Your Life, 2016

マインドフルネスという実践法をインテグラル理論の観点から捉え直す本らしく、①のインテグラル理論よりも実践寄りの本なのだと思う。

成長(Growth)を目指すアプローチとして、成長(Growing Up)と目覚め(Waking Up)の両方を行っていくことについて書かれていて、個人的に目覚めに対する意識は低いので、そのあたりが面白いなと思う。

しっかり読めていないので、読書会して実践したい。

③入門 インテグラル理論 人・組織・社会の可能性を最大化するメタ・アプローチ(2020)

こちらは訳書ではなく、鈴木規夫さん、久保隆司さん、甲田烈さんの日本人著者による本。

四象限、レベル、ステート、ライン、タイプなど、インテグラル理論の構成要素の説明にページを割いてくださっているので、理解を深めやすいだろう。

個人的に面白かったのは、序章にあるケン・ウィルバーさんについての紹介。医学部に入学したが、入学後まもなく『老子』に出会い、人生が一変。その後、別の大学に入学し化学と生物学を専攻して4年制大学を終えたが、大学院は学位を目前に退学。家庭教師や皿洗いなどで生計を立て、思索と研究の生活に意識を集中するようになった。などなど、ケン・ウィルバーさんの人生に関する記述がある。ご本人ではなく、他の人が書いた本ならではの部分で面白い。

④INTEGRAL LIFE PRACTICE 私たちの可能性を最大限に引き出す自己成長のメタ・モデル(2020)

インテグラル理論の実践について書かれた本で、原著は2008年出版。

原著:

Integral Life Practice: A 21st-Century Blueprint for Physical Health, Emotional Balance, Mental Clarity, and Spiritual Awakening (2008)

日本語版は2010年に春秋社より出版されているが、長らく絶版状態にあり、今回、翻訳を全面的に見直し、大幅な改定を加えて再出版されたとのこと。(本書p.559より)

インテグラル・ライフ・プラクティスとは何か?という全体論に加え、シャドー・モジュール、マインド・モジュール、ボディ・モジュール、スピリット・モジュールの4つの分野での実践法が書かれている。

私は去年、この本を半年かけてコーチ仲間と読書会して読み、インテグラル理論って面白い!と思った。この本の考え方を地図にして、今年以降も実践を継続していきたいと思っている。

理論を読むだけでなく成長に向けて実践して行きたい人にはオススメの本。

⑤インテグラル心理学 心の複雑さと可能性を読み解く意識発達モデル(2021)

こちらもケン・ウィルバーさんの本の訳書で、原著は2000年出版。

原著:

Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy (2000)

本書の帯には、インテグラル心理学の位置付けがこのように書かれている。

1.多層的で多面的な人の「心」「意識」についての骨格・全体像

2.心理学・心理療法を学ぶうえでの良質な羅針盤

3.「インテグラル理論」の心理的な側面についての学びを深める教科書

統合的アプローチへの道として、インテグラル理論の源流をたどれるような、先駆者たちの先行研究が紹介されている。他の理論モデルと合わせた図表なども多く掲載されているので、構造的に理解するのに役立ちそう。

個人的には、まだきちんと読めておらず、前提知識不足で難しかったので、また時期をみて読みたい本。

⑥人が成長するとは、どういうことか 発達志向型能力開発のためのインテグラル・アプローチ(2021)

鈴木規夫さんが書かれた、成人発達理論とインテグラル理論の本。

発達段階の理解や発達段階に応じた支援について書かれており、DoingだけでなくBeingの変容を支援する対人支援者にとって学びの多い本。段階に限らず、見えている世界が誰しも違うということは、対人支援者にとって大事なこと。そんなことを考えながら、コーチ仲間と1章ずつ読書会をしているところです。

おわりに

インテグラルという名前の通り、統合的に見ていこうという思想なので、各論を学んでいてもどうしても全体を見たくなる私にはとてもハマる内容である。それだけに、1冊読んでも掴みきれないというか、まだまだわからないことだらけではあるが、色々読みつつ実生活を送ることを繰り返すことで、少しづつ理解が進んでいくものと信じている。

もっと古い本もあるので、読み尽くせばケン・ウィルバーさんがどんな過程を経て今の考えに至ったのか、もっと思いを馳せることができそう。

これからもインテグラル理論と共に生活していきたいという気持ちを込めて、このnoteを投稿します。読んでくださってありがとうございました!

いただいたサポートは本代として使い、より自分をアップデートしていきます。 オススメやスキがなにより嬉しいです!!