布施城(千葉県柏市)

歴史と立地

布施城は利根川東遷以前に存在した常陸川(広川)を望む地に築かれた、下総相馬氏が拠った城。

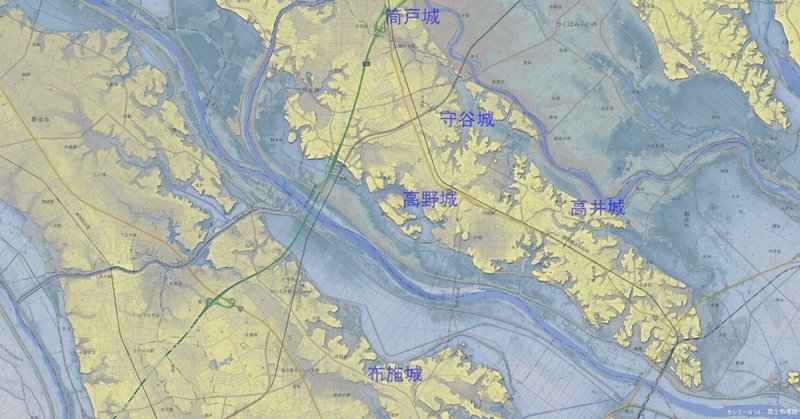

「東葛の中世城郭」によると、中世の下総相馬氏は本拠を守谷城とし、筒戸城・高井城・高野城・布施城を支城として、常陸川(現在の利根川)や鬼怒川(現在の小貝川)流域一帯を支配。16世紀初頭、相馬胤徳の子の胤保が布施城に拠っていたと推定。カシミール地形図で味わう。

「東葛の中世城郭」では、下総相馬氏は布施城によって常陸川(現在の利根川)の水運を掌握したと推定。当時の下総相馬氏は古河公方の配下にあり、古河に通じる常陸川の支配が軍事・経済的に重要だった。

「守谷城と下総相馬氏」の五代相馬胤氏の項目には、布施を名乗った胤久が胤氏の兄弟として系図の中にみられる。胤氏は1300年頃の人物のようなので、鎌倉時代には相馬一族が布施に拠っていたようだ。

城域を巡る

下総相馬氏が拠った布施城。舌状台地につくられた城だが、その先端部分は最近の開発で削平されている。

布施城の舌状台地の先端部を眺める。森が茂っているので台地のように見えているが削平された土地。台地の周囲は低地が囲み、谷津部分は県立柏高のグランドになっている。

舌状台地先端部の削平された土地に立つのはウイングホール柏斎場。入口には布施城址の碑が建つ。遺構は残っていないが、字名から城の存在が推定されることが記されている。

削平された土地に立つウイングホール柏斎場から、布施城本来の高さとなる舌状台地に上がる。

城山と呼ばれる台地の上は好展望。遠くに見えるタワーマンションは守谷。タワーマンションの右手近くには下総相馬一族の本拠・守谷城がある。タワーマンションの目線の手前は、相馬氏の支城の高野城の位置になる。布施城と高野城で常陸川(広川)の水運を支配していた中世。

布施城周辺は宅地開発が迫るが、城山と呼ばれる台地の上にはのどかな畑が広がっている。ただ遺構らしきものは見つけられない。

布施城域にある集落に入ると鉤型路が現れ、中世の雰囲気に勝手に浸る。集落内には旧家が並び、御城・中城・外城という屋号を持つ家もあると「東葛の中世城郭」。

布施城域にある集落内にある交差点。GoogleMapによると諏訪道が曲がる地点。日本歴史地名体系によると諏訪道は布施と加(流山市)を結ぶ道。古い道標もたつ歴史ある道。諏訪は駒木諏訪神社に由来。現代でも車の通行が結構激しい。

布施城域には善照寺。日本歴史地名体系によると、1302年の開山と伝わる。13世紀末―14世紀初めの造立と推定される阿弥陀如来および両脇侍像があるという。ちょうど布施を名乗った下総相馬氏が現れるころではないだろうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?