竜崖城(千葉県印西市)

立地

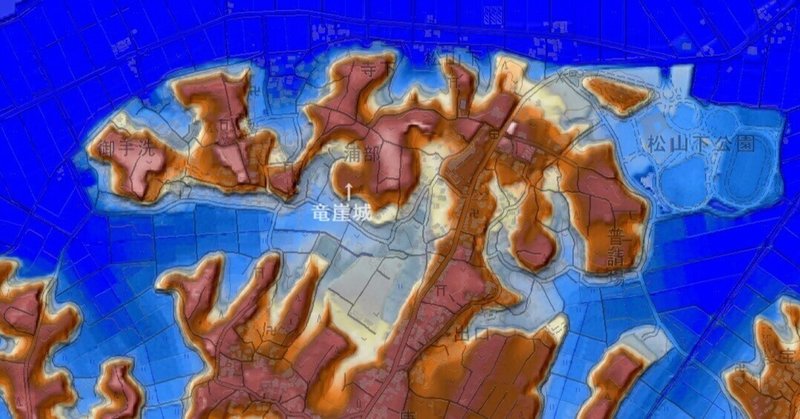

千葉一族大菅氏が拠った城との伝承が残る浦部の竜崖城(千葉県印西市)は西から東へと入る谷津の奥の台地上に立地。大六天神社から西方に向かった先にある。

カシミール地形図で眺めると、島のように独立しかけた台地の一角で、南側の台地と連結している狭窄部ににらみを利かせる立地だろうか。あるいは谷津の最奥部のやや高い場所に集落があり、その集落の詰めの城という立地だろうか?

大六天神社からの道の途中の台地の斜面林。森が濃い。

撮影地点

竜崖城中核部の撮影地点。

城域を巡る

城の南東地点Aには谷津奥に位置する場所に月影の井。竜崖城によった大菅氏の産湯伝承が残る井戸と解説板。井戸の底には水があり、枯れてはいない。

月影の井の解説板によると竜崖城に拠った大菅氏は千葉氏一族。大菅という地名が滑河駅近くにある。ここが本貫地か。

台地上への小径を登ってみると地点Bにはちょっとした平坦地。「印西市歴史読本 中世近世」では平坦地の奥の段差は切岸のような描かれ方だが、平坦地は腰郭という解釈はされていなさそう。とはいえ気になり立体視。

主郭があっただろう台地の上は畑が広がる。

地点Cには土塁があると「印西市歴史読本 中世近世」。藪しか写っていない立体視。

地点Cから東は「印西市歴史読本 中世近世」によると埋められた空堀らしい。若干、道や森が低い気がする。

台地を下り、地点Dから空堀のあたりを眺めてみる。斜面林の緑とチガヤの銀色も美しい。

地点Eから郭のある台地を見上げる立体視。斜面の途中には腰郭があると「印西市歴史読本 中世近世」。そんな気もする。

地点Fには妙見宮。「下総地方史の発掘」によると、1456年に兵火にあった妙見神社を大菅氏家臣の中村氏が再建。享徳の乱の時代。妙見宮を守るのは現在でも中村家だという。

地点Fの妙見宮の正面(南側)も人為的に削平された平坦面のように見える。腰郭なのだろうか。

浦部の谷津田

竜崖城があった浦部の谷津田の風景。手賀沼の低地へと続く下流方向の眺め。谷津田は中世から続く水田だろうか?台地の南側の斜面の下に集落ができている。冬の北風を台地で避けていると想像。

浦部の谷津田を高台から眺めてみる。谷津田を挟んで向かいの台地の斜面の下は旧家が建っていないのは北風が当たるからと想像。右手が下流。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?