藤沢城(茨城県土浦市) 2024年1月

立地と歴史

藤沢城は桜川の低地を北から望む台地上に立地。「図説茨城の城郭」によると南北朝期に藤原藤房の配流先になったことから、小田氏が築いた城館が当時、存在したと推定。戦国期、小田城を佐竹氏に奪われた氏治の反抗の拠点として軍記物に登場。佐竹氏に降伏後、出家した氏治に与えられたのも藤沢城。

藤沢城も小田城も段丘面の上に立地するが、小田城付近の段丘面は氾濫平野との比高が小さく、守りが弱そうな一方、藤沢城付近では比高がある。氏治が藤沢城で反抗したのも地形から納得。

open-hinataで味わう明治迅速測図時代の藤沢城。城跡記号、遺構を表現するケバ描画もあり、城郭としての姿がかなり残っていたと想像。現在は失われている部分もあるが歴史ある集落の雰囲気は残存。

撮影地点

カシミールスーパー地形に撮影ポイントを記す。

中核部

地点AからI郭の西に入る道から登城。

地点BからI郭方向を望む。手前には一段低い平場。

地点Cから左手にI郭、右手に一段低い平場を眺める。

地点Dには藤原(万里小路)藤房の髪塔塚。藤房は笠置山に落ちのびる後醍醐天皇に付き添った側近。その後、鎌倉幕府に捕らえられ、常陸国に流され、小田治久に預けられる。藤原(万里小路)藤房は建武の新政が始まると小田治久とともに上洛。後醍醐天皇を支えたが、後醍醐天皇の独善へ反抗し、後に突如出家。出家した際に剃った髪を埋めた地と伝わる塚と現地解説板。藤房をきっかけとした小田氏と後醍醐天皇との縁が、その後、小田氏が関東の南朝方として戦う歴史に続くことを考えると、藤房の存在は大きい。

地点Eには神宮寺。解説板によると室町時代に現在地に移ってきたという。小田氏との関係には言及されていないが、関係はあるだろう。「図説茨城の城郭」では神宮寺一帯がII郭とされている。

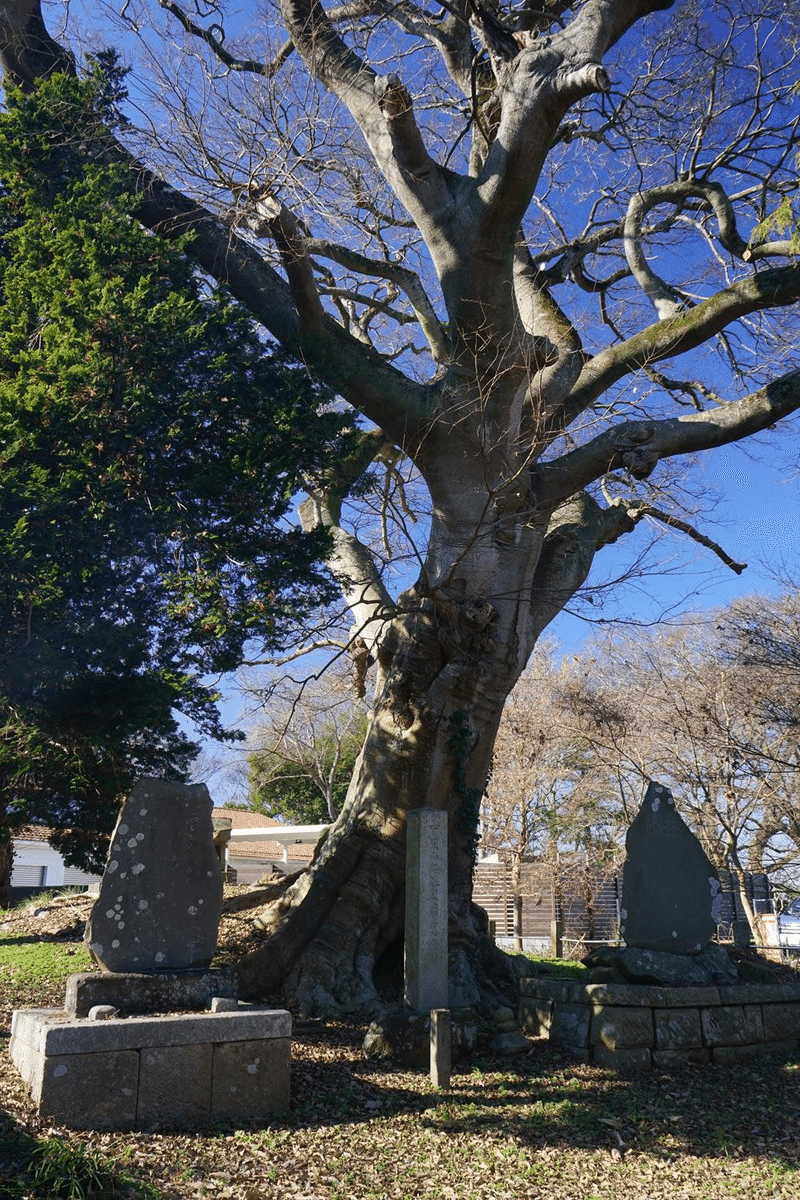

解説板によると神宮寺には室町時代作の曼陀羅などの絵画が残り、市の文化財に指定されている。歴史を感じる五輪塔も多数ある。

「図説茨城の城郭」では神宮寺一帯がII郭とされており、裏手には空堀が残るという。カシミールスーパー地形では何やら空堀のような微地形が感じ取れる。

地点Fには明治迅速測図の時代から残る鉤型路。I郭の北側を回り込む。

明治迅速測図ではI郭は一段高く描かれているが、現在でもその一帯は一段高い。カシミールスーパー地形で味わう。

地点Gには土塁。

地点Hには白山神社。「図説茨城の城郭」では、田土部郭とされる一帯。

地点Iには明治迅速測図の時代以来の藤沢の集落の中心。直線的な街路に旧家が並ぶ。一帯は「図説茨城の城郭」ではIV郭とされる平坦面。防御性の低い直線的な街路は戦乱が無かった江戸時代につくられた構造か。

地点Jは国道125号線沿いに旧家が並ぶ眺め。

明治迅速測図の時代の地点Jは土浦と真壁を結ぶ街道沿い。筑波山神社への参詣道として利用された筑波街道というらしい。

地点Kには八坂神社。直線的な筑波街道沿いに面しているので近世創建の神社かと思いきや、社伝によると1224年に藤沢の北条氏が奉斎と日本歴史地名体系。北条(つくば市)に拠った小田氏流の北条氏か。

八坂神社を立てたのは小田氏流の北条氏と想像しているが、当時支配地域を広げていた鎌倉北条氏の可能性もあるだろうか?1224年というと執権は北条泰時の頃らしい。地点Kには八坂神社。観応年間(1350―52)に小田治久が藤沢城築城のとき牛頭天王を守護神として社殿を建てたと日本歴史地名体系。

地点Pあたりには東西に600mにおよぶ巨大な空堀が断続的に残ると「図説茨城の城郭」。この道の奥にありそうだが、私有地のような気もして深く入らずに眺める。

カシミールスーパー地形を駆使し標高0.5m毎の標高パレットで眺めると、断片的な空堀らしき東西横長のくぼ地がかすかに見えるか(白矢印)。

城域周辺

新治ふるさとの森

藤沢城域を離れ、地点Lから新治ふるさとの森に登ってみた。

新治ふるさとの森。藤沢城とは谷を挟んだ立地。明治迅速測図でも、けばけばで描かれていないので遺構もないとは思うが、藤沢城と無関係な場所とも思えない。森からは桜川の低地をよく望める。

藤沢城の北西を歩く。地点Mには鹿島神社。

鹿島神社は1596年創建と日本歴史地名体系。中世を大きくは遡らないようだ。鹿島神社はかつての高岡村の村社。谷を隔てて、藤沢村の隣村に入った。

法雲寺

藤沢城周辺を巡りたどり着いた地点Nには法雲寺。開山は14世紀に小田宗知の子の復庵宗己による。室町時代には隆盛を極めた寺院のようだ。

日本歴史地名体系によると、開山の復庵宗己は松島瑞巌寺で修行の後、元に渡り修行。1332年に小田治久に招かれ、庵を開く。1335年に元での師・中峰明本を招き、1354年に法雲寺となる。壮大な歴史だ。

日本歴史地名体系によると、復庵宗己は名高く、後光厳天皇の尊崇も得て、足利尊氏は小田治久に命じ城形の寺を建てさせたという。なんと城郭寺院。

カシミールスーパー地形で味わうと、台地の縁に平場が設けられ、本堂裏の急崖の上には数mの高さはありそうな土塁まであるように見える。

台地を削り残してつくられた土塁のような気がして地点Oで撮影した風景。足利尊氏が小田治久に命じて建てさせた城形の寺院とのことで、土塁の可能性はないだろうか。

法雲寺に残る文書は寺領について常陸・上総・下野に二万石にも相当する寄進地があったと伝えると日本歴史地名体系。隆盛を極めた法雲寺だが、天正年間の小田氏と佐竹氏との攻防の中で全山が焼失し、寺は衰退。

法雲寺は小田氏の庇護を受け、小田氏とともに盛衰した歴史を持つようだ。寺には小田氏に関わる貴重な絵画が多数残る。猫が描かれていることでも有名な小田氏治の肖像画も法雲寺所蔵。茨城県教育委員会 紙本著色 小田氏治肖像画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?