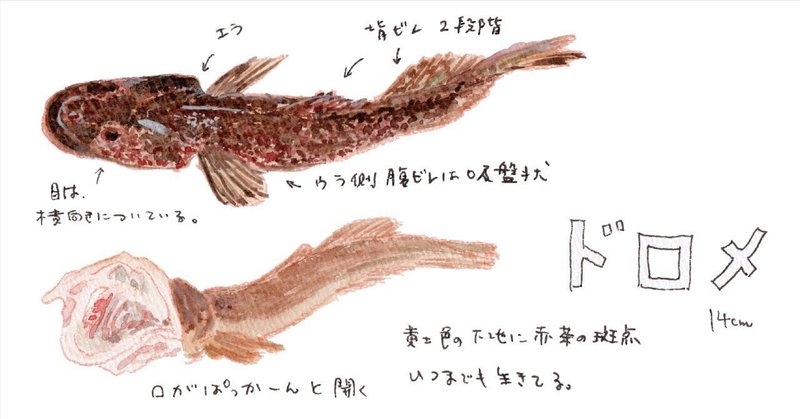

三浦半島釣り魚図鑑(32) ドロメ

実は、ドロメについて書くのは2回目。以前書いた、

↑こちらの記事の魚を私はドロメだと思っていたのだけれど、子どもたちはこの魚をブラックハゼ、略してブラハゼと呼んでいて、本当の名前はわからないらしい。私が勝手に調べてドロメかなーと思っていたのだけれど、子どもたちには、これはドロメじゃないよーと言われてしまった。なので、以前書いた記事のほうの魚は、もしかするとこちらかも、と私が思っていたアゴハゼかもしれない。

ただ、以前のものとは大きさもだいぶ違うので、幼魚と成魚の違いということもありうる。もしも詳しい方がいらしたら、ぜひぜひ正解を教えていただきたい。

とにかく、初夏に釣れた今回の魚こそ、間違いなくドロメだというので、ドロメ2回目の登場と相成った。以前紹介した魚との違いは、真横からではそれほどないのだけれど、上から見るとだいぶ違う。頭が横に張り出していて、どちからかというとメゴチのような見た目。そして、口を開けるとパッカーンと大きく開く。これがドロメなんだそうだ。パッと見た感じは、メゴチにも似ているけれど、そこまで平たくはない。

近くの海辺には岸壁のようにコンクリートで覆われた岸の一部分が、波の浸食で割れていて、もともと川のようになっているのか、地下水のような水が染み出しているところがあり、子どもたちの釣りのポイントになっている。近くにはテトラポッドもあって、穴釣りをするのによい。

穴釣りというのは、足元の深くなったような穴へ釣り針を落として釣る釣り方だけれど、足元なので長い釣り竿はいらず、割り箸の先に糸と針をつけるだけでもいいらしい。あるとき、釣りに来ていたお兄さんたちが、そんな割り箸の竿でけっこうな大物のカサゴなどを釣り上げているのを目にして以来、息子とその仲間たちの間で、割り箸を竿にして釣るのが流行っている。

ドロメは最大でも15cmほどらしいので、この日釣れた14cmのものはかなり大きい方なんだと思う。丸ごと唐揚げにして食べたのだけれど、名前から想像がつくように、というか名前のせいでそう思えるのか、なんだか泥臭い感じ。残念。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?