御一門はやっぱり最高なのである|五街道雲助一門会(&「導かれるように間違う」メモ)

かめあり亭第64弾

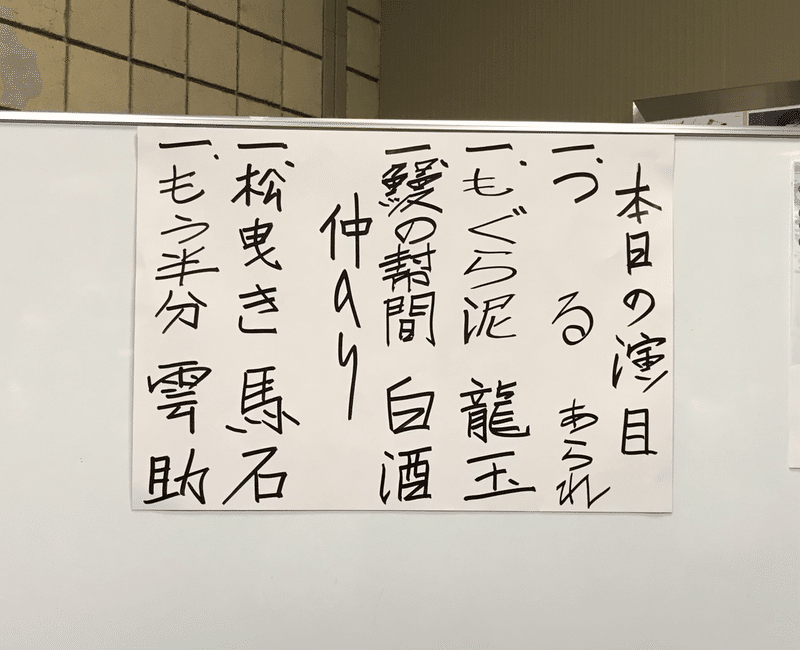

五街道雲助一門会

桃月庵あられ つる

蜃気楼龍玉 もぐら泥

桃月庵白酒 鰻の幇間

〜仲入り

隅田川馬石 松曳き

五街道雲助 もう半分

かめありリリオホール

20220716

こちらは、マガジン『メモログ』の記事です。

『メモログ』は、自分のための感想覚書を蓄積するために作成したもので、ひとさまに読まれることを前提としていません。そのため、文章の体裁が整っていなかったり、構成がめちゃめちゃだったりします。

それから、ネタバレにも気持ち程度にしか配慮していませんし、基本ザル耳なので、内容が間違っていることもあります。

ご覧くださる奇特なかたは、どうかもろもろ悪しからずご了承ください。

- - - - - - - - - - ✂︎- - - - - - - - - -

今年に入ってから急激に増えはじめた五街道雲助一門会。

ファンとしては嬉しいかぎりなのだけど、あれれ?そんなに仲良し、かつやる気ある風なご一門でしたっけ?なーんて、ちょっと茶化してしまいたい気持ちもありつつ。師弟のどなたも確固たる実力をお持ちのご一門、こうして一度に拝見できるのは、なんだかんだでやっぱり有り難い機会なのです。

この日は雲助師匠がなんと8,9年?ぶりにトリを取るとのことで、出番は最初から確定しているスタイル。それにしても雲さま、そんなに長いことトリとってなかったんかい!w

*

開口一番はあられさん。過ぎし日の馬石師匠のお誕生日を祝って(?)「つる」を。自分で話しながらツボにはまってしまう御隠居が可笑しい。

そこに居合わせたらけっこう面倒そうだけど、わたしもツボに入っているとき、たぶんあんな感じだ〜。まわりの人よ、ごめん。人が大笑いしているのをみて、スンってなるのもちょっとわかっちゃうあたり、ほんとごめん。

龍玉師匠で初めて聴いた噺が「もぐら泥」。その後、遭遇率が高めなのも「もぐら泥」。笑

初めて観たとき、もぐらの手口も、主人のそろばんを弾くさまも、眠くて気だるそうな女房の様子も、すべての所作があまりにも正確に感じられて、そこに絵が立ち上がるので、食い入るように見つめてしまったなあ。

あの細くて長い腕をにゅっと突き上げているのを見ると、本当に敷居の下から腕が生えているみたいで、龍玉師匠にぴったりの噺だなあなんて思っている。

*

白酒師匠の「鰻の幇間」は、幇間にちゃんと仕事人の矜持っぽいものを感じるのがいいなあと思っているのですが。なんだろう、なんというか、この幇間、入社3年目くらいの社員っぽくないです?(え?)

「仕事のやり方?ああ、もう大体わかってますね」「自分なりのやり方がありますんで(ドヤア」的な。いや、そんなイキっているわけではないんだけど。

終盤のお店へのお小言オンパレードに、こだわりの裏にある彼なりの配慮や努力の痕跡を感じるんですよね。いろいろと気になるのは、日頃彼が仕事の現場で、気を配っているからこそだろうなって。

ただ、その後がやっぱり3年目の甘さで、まだそんなに人を見る目はないし、大事なところで適当な対応をしてしまう(詰めが甘い)ので、痛い目に遭っちゃうんだな、と。ええ、勝手な解釈です。

初めて聴いた頃は幇間気の毒だな…とわりとしょっぱい気持ちにさせられたのだけど、白酒師匠版は鰻屋が異次元におかしすぎるので(すき)、幇間を応援したくなる。人情。

*

馬石師匠は、「(登場人物の)両方が粗忽な人間をやるときは、わたし自身がしっかりしてなきゃいけないんです」と言いながら「松曳き」を。その説明だけで、もう面白い。

馬石師匠の粗忽者って、あの独特の動作と一緒に思い出されることが多いのだけど、この噺はお武家様の粗忽だからか、体の動きは少なめになるのが面白いな〜なんて思っている。粗忽も色々。

滑稽噺のときの馬石師匠のあのおしゃべりな手が、芝居噺や色っぽい噺のときは全く別の意味を持つから、すごいんだよなあ。

*

雲助師匠は、いつもの一門会での「弟子はみな立派な真打……」という弟子アゲはなしで、早々に噺のまくらへ。笑

色々と理由をつけてw 軽い噺でさらっと降りていかれるのもかっこいいんだけど、肝心なときはしっかり演ってくださるところも、もちろんすき。

老人(赤子)が目を覚ましたときのギョロリっとした目の不気味さ、サゲのにやりと笑った顔の気味悪さ。この大きな表情と、夫婦が悪巧みをするときの微妙な表情とのコントラストが素晴らしくて、もう目を凝らして堪能。

お顔の筋肉の大きい部分も細かい部分も自在に使った見せ方がなんとも絶妙で、つくづく凄いなと素人目にも思う。

それにしても、落語の、物語の伏線や細かいエピソードへの責任の持たなさの痛快なこと。

これは5月に師匠の「五百羅漢」を聴いたときにも思ったのだけど、盛り上げるだけ盛り上げておいて、サゲで急にパッと手を離される感じ。

日本の芸事は、終盤の展開や見せ場のために、長〜い前置きが存在する傾向がわりとあると思っているのだけど、それと似ているようでまた異なるもの。“回収”を目的としていないし、必須じゃない。つおい。

「もう半分」だって、老人が何故、なんのために、赤子に生まれ変わった(?)のかは、結局わからずじまい。金を奪われ殺された恨みつらみかと思えばそうでもなさそうだし……ただ、あの薄気味悪い後味だけをのこして、突然終わってしまうのだもの。

ところで、最近雲助師匠の「藁人形」を経たことが影響しているのか、「もう半分」に感じることがすこし変化が出てきた。

これまでは、老人の業の深さを強く感じていて。

義理の娘がその身を犠牲にして作ってくれた金。酒だけは決して呑んでくれるなと懇願されたにも関わらず、娘を売ったその足でフラリっと酒屋に寄ってしまう浅ましさ。

因縁ゆえに赤子となって夫婦のもとに現れたものの、殺されたことに強い恨みを持っているわけでもなく。ただ、その業ゆえに、夜な夜な餓鬼のように油を貪っている……のかなー??なんて思っていた。

自らの生活のために、義理の娘を犠牲にした老人も、その老人を殺して金をせしめる夫婦も、結局は同じ穴のむじな。

より良い暮らしを求めて悪事に手を染めたのに、(お金は手に入れたかもしれないけど)同じ階層で因果応報を繰り返しているんだな、と。この呪いは永遠に続きそう。なんて不毛な世界。

雲助師匠の「もう半分」に出てくる夫婦にはどうも後ろ暗い過去がありそうで、老人は自殺ではなく男に殺される。妖怪のような赤子よりも、生きている人間のほうがよほどおそろしい。そして、そのおそろしさは、人の心の闇というよりは、社会に落ちる影のほうに一層濃く差しているような気がする。

とはいいつつ、乳母の寝息を確かめてから油を貪る老人は、人間的な配慮をいくらか残していそうだし、なんだかんだで、男と老人で楽しく悪事を働いて過ごす世界線も、もしかしたらあるのかもしれない。

以上、ほうりなげて、終わる。

(ついでのメモログ)

「導かれるように間違う」

彩の国さいたま芸術劇場

大した感想文でもないのに、この日のことを書こうかな〜となるまで時間がかかった理由は、夜に観た「導かれるように間違う」にある気がする。ここ最近の気分にがっちりはまって、掴まれてしまったのかもしれない。

この作品について殴り書いていたら5000字を超えてしまい、収拾がつかなくなってしまった。気が向いたら整理して、どこかに残しておきたい。下書きがわりに、ここにもかいつまんでメモを残しておく。

*

どこにもそんな台詞は出てこないのに、この舞台を観たあと、「記憶の虐殺」という言葉が頭をめぐって、離れない。

舞台の「病院」は「収容施設」で、「患者」たちが受けているのは治療ではなく「更生プログラム」だ──。わたしは、そう受けとった。

人びとの記憶を奪い、一時的にでも思考から隔離することは、為政者にとっては(特に独裁者にとっては)都合のいいことだ。かといえば、記憶を共有し、思考の自由を携えていても、人びとがいつも最適解を導き出せるわけではない。なぜかその多くが、「選択しない」という「選択」によって、「気が付いたらここにいた」という状況に導かれている。

舞台に存在していたのは、為政者と反体制といった、見えやすい正義と悪の二項対立ではなく(むしろそのどちらもが正しくもなく、間違っているかのようにみえた)、目には見えない「空気」の気持ち悪さだった。信じたくもない状況が、人々の知らぬ間に醸成されているような世界。

それに戦慄をおぼえるのは、舞台上に立ち現れた虚構が、限りなく現実を模しているように感じたからだろう。

*

「わたしの選択が正しかったかどうかは、歴史が判断してくれる」

最近の事件の報道を見ていて、岸信介氏のこの言葉を思い起こされた。60年安保闘争の末に発したとされる言葉だ。

わたしは岸内閣の時代には生まれていない。しかし、この時代にあったことを語りつないでくれる人がいるおかげで、この時代の記憶にも連なることができる。

先に書いたように、記憶を持っているからといって、必ずしも正しい判断を行うことができるとは限らない。記憶だけでは思考にならないし、記憶自体が偏っていることもある。記憶そのものを検証して見直す必要もある。

ただ、「過去に起こってしまったことなのだから、どうにもならないよね」と無関心であやふやな態度をとったすえに、大衆がたどり着く場所がどんなところだったのかも、歴史という記憶が教えてくれている。

為政者たちが行ってきた“歴史的な選択"の結果に、「NO」を突きつけ続けるのも、過去の記憶を未来へとつないでいくことも、いまに生きる私たちだけができることだ。

舞台と、現実とをみくらべて、そんなことを今改めて思う。

*

作品のテーマに「ジャンル・クロス」とあるように、身体性を駆使した表現がじつに効果的で、特に記憶(理性)と身体の関係がとても印象的だった。のだけれど、止まらなくなってしまうのでこのあたりでやめておく。

そして、「記憶」に端を発して、「その人をその人たらしめるもの」の存在は、もっとずっと、考えていきたい。

以上。

第8回メモログのメモ:落語以外のことをどうしても書き記しておきたくなったときにどこに残そうか検討中。すべてはおのれの気まぐれな性格がいけない気もする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?