「連載小説」姉さんの遺書8

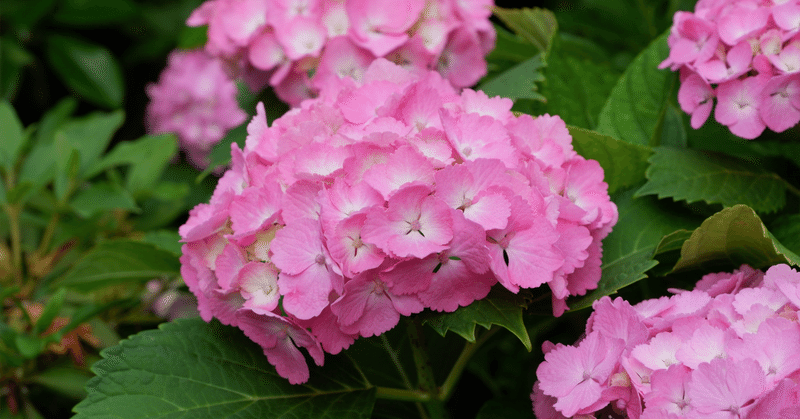

(紫陽花の章)

花言葉『浮気』『移り気』

「あ……」

何度目かの波がゆかりに押し寄せたのを確認してから、亮一の虚しい射精は終わった。

ゆかりの濡れた前髪をかき分けて、汗が滲んだ額に軽いキスをすると柔らかな若い肉体の上に崩れ落ちた。

亮一は自分の身体をゆかりの隣に滑り落とすと

荒い息の中から囁いた。

「大丈夫?痛くなかった?」

「ううん、素敵だった」

ゆかりは化粧が剥げかけた火照った顔を亮一の方へ向けた。肩に両手を掛けて自分の顎をのせる。

「ねぇ」

甘えた声を出して亮一を見つめた。

彼の瞳はもう遠い宙を見ていて視線が絡み合う事はなかった。

白いシーツだけが亮一の呼吸に合わせて規則的に動いていた。

使い古された『愛のない性行為』の終わりが、こんなに切ないものだと始めて思い知らされた。同じベッドの傍らに居るのに身体は火照っているのに、冷たい距離にゆかりの心は震えそうだった。

朝が訪れると亮一の姿は消えていた。

テーブルに残ったパスタの残骸をゆかりはゴミ箱に投げ捨てた。

「おはようございます、亮一さん」

「おはよう、珠姫」

ダイニングテーブルで新聞紙を広げる亮一の前に湯気のたつ珈琲が置かれた。

それから背中を向けて朝食を作るいつもの妻の姿、後ろに一つにまとめた髪の後れ毛が揺れる。

昨日と変わらない日常の筈なのに、亮一の中には後ろめたさがあった。

「ねぇ、亮一さん」

「亮一さん?」

珠姫に二度呼ばれて、はっとした。

「何?」

「卵は玉子焼きにする?それとも目玉焼き?」

「あ、目玉焼きにして」

「なぁ~に、ボーッとして(笑)昨日、接待で飲み過ぎたの?トマトジュース出しましょうか?」

「うん、大丈夫だからいいよ」

「そう?」

美しく聡明で優しい妻、この4人掛けのテーブルに二人の幼い子が一人でも座っていたら…

「亮一さん、康司の設計事務所の開業祝い、何がいいかしら?」

「大事な珠姫の弟さんだろ?珠姫が選んであげればいいよ」

「そう?じゃあ、私に決めさせてね」

鮭を焼く匂いや味噌汁が出来上がる朝食の匂いが亮一の座るテーブルまで漂ってくる。

このままでも構わなかったのに……亮一はそう思っていた。

それと同時に、この後ろめたさを一人で背負うのは嫌だと思った。

『奥様に会いたいな』

ゆかりの無邪気な一言が、亮一の胸にポツリと堕ちた。水面に落ちた一滴の水滴が波紋になって大きな輪になるように、その一言が亮一の中に広がっていった。

『大切な子供を育てる人』

公明正大という名の自分への言い訳が亮一を虜にするのに時間は要らなかった。

「会って欲しい人がいるんだ」

「えっ?」

朝食を済ませ上着を羽織りながら、亮一は珠姫に告げていた。

庭に咲く紫陽花の花が昨夜の夜露に濡れていた。

二日後、亮一は自らゆかりに電話を掛けていた。

「もしもし」

はつらつとした弾む若い声がスマホから聞こえてくる。

「妻に会いたいって言ってたよね」

「言ったけど〜」

「今度機会を作るから、会って欲しい」

「え?いいの?」

「ああ」

「じゃあ、会ってあげる代わりに今日も亮一さんに逢いたいな〜」

「どうして?」

「だって赤ちゃん欲しいんでしょ?それに、ゆかり、亮一さんのコト好きになっちゃったから」

いつの間にか自分の娘ほど歳の離れたゆかりに亮一は翻弄されていた。イニシアチブは完全に向こうに握られている。

身体の相性は悪くないと思った。

学生時代の友人には不倫している奴もいる。でも其処には少なからずとも「愛」がある。亮一のようにただ種馬のように妻を裏切るのではない。

子供さえ出来れば全てが終わるはずだ。この呪縛から一日でも早く解放されたい。

必要なのは、ゆかりの若い卵子と子宮だけだ。亮一はまた珠姫を裏切らなければならい自分が薄汚れていくように感じていた。

「…何時?」

「わぁ~、いいの?え〜っとね…」

自分の心を少しでも早く楽にしたかった。

こんな毎日に別離を告げて…

つづく

(あとがき)

初めて小説らしき物を書いているのに初めての「官能シーン」

男心が分からない女が書くとこんなものです(苦笑)

亮一の過ちの心が描けたかが課題。

まだまだ続きそうなので「連載小説」にします(苦笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?