ひろうすの真実

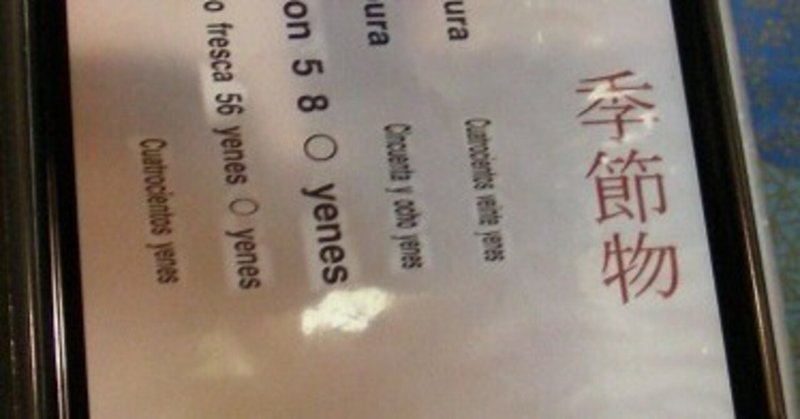

言語

旅先で出てきた料理に「ひろうすの煮物」があって

これ、がんもの煮たのに見えるなあ、と食べてみたら

やっぱりがんもだった。

ウチに帰ってから調べてみると

「ひろうす」は「飛龍頭(ひりょうず)」で

つまりは「がんもどき」のことだった。

そうか、「飛龍頭(ひりょうず)」がなまって「ひろうす」になったのか

と思いきや、その「ひろうす」の語源が、ですよ

何と、ポルトガル語のfilhos(oの上に ‘ )だとか。

ということは、「ひろうす」の当て字が「飛龍頭」になったと!?

このfilhosは、ポルトガルの伝統的なクリスマスのお菓子で

小麦粉と卵、カボチャのペーストなどを混ぜて油で揚げたものというから

まあ、ドーナツのようなものだろう。

確かに見た目はがんもどきっぽいし

何かをこねて丸めて油で揚げた料理を「ひろうす」にしちゃったのでは。

飛龍頭というのは、字面から勝手に

仏教関係の何かから来ている名前だとばかり思っていた。

だって、精進料理に使うし

それに龍の頭が飛んでるなんて

オラ何だかわくわくしてきたぞって思っていたのに。

がんもどきは「雁もどき」で

味が雁の肉のようにおいしいからとか言われるが

はっきりしたことはわからないようだ。

で、息子にその雁もどきの話をしたら

雁の味に似てるってことは、食べたことがあるってことだよね

雁の味がするものを食べたいってことだよね

つまり息子は

おいしいトリニクを食べたいと言う煩悩をそこに見たワケだ。

いやー

なるほどねえ。

現在のひろうすは、豆腐をくずしたものに

野菜や豆、キノコや海藻などの具を混ぜて油で揚げるのだが

今を去ること二百年、江戸時代の大ベストセラーの料理本

「豆腐百珍」によると

水気を切ってすり鉢で摺った豆腐で具を包んで揚げた、とある。

具は豆腐に混ぜてしまうより、饅頭式の方が味がいいとも。

手元にあるのは復刻版で

「豆腐百珍」福田浩 杉本伸子 松藤庄平著 新潮社 とんぼの本

作って食べてみた人によると

豆腐と具が全体に混じっているよりも

豆腐の皮がパリッとし、揚げぎょうざのような食感。

揚げたては文句なしに旨い。

と書いてあるじゃあーりませんか♪

作りたくなりますなあ。(ごくり)

さてそこで

南蛮料理のfilhos(oの上に´)は

どのように現在の「ひろうす」になったのか。

広辞苑(第二版補訂版)では

① 粳米と糯米を等分にまぜ、ゆでて油で揚げた食品

また、うどん粉に豆腐または山芋のおろしたものをまぜ

針牛蒡・木耳を包んで揚げた食品

② がんもどきの異称

元の資料は載っていないが、ずいぶん詳しい。

とすると、お菓子としてのfilhosが入ってきて

日本の米の粉を使って似たようなものを作ってみて

その後、米の粉やうどん粉の代わりに

豆腐ではどうか・具を入れてはどうかと試行錯誤の末に

今の形になったのではあるまいか。

南蛮料理が入ってきて、油で揚げる料理法が普及して

現在おなじみの料理の基になったワケだが

新しいものを知って・身近なものでできないかと工夫を重ね

元とは似ても似つかないものになったにせよ

創意工夫と試行錯誤の末に現在があるのは間違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?