文章がうまく書けるようになりたい~写本をためしてみた②

「文章がうまくなりたいなら、見本を見習え!」と思って始めた写本。

「ふふふ~ん♪」

2か月経つと、いい感じに習慣化されてきました。

そんなときほど落とし穴がある。

だけれど、それを抜けたとき「こりゃ、えらいこっちゃ」と思いました。

「書くことに意義あり」から「本文を感じとることに意義あり」に変化した気がしたからです。

今日は写本の中間報告です。

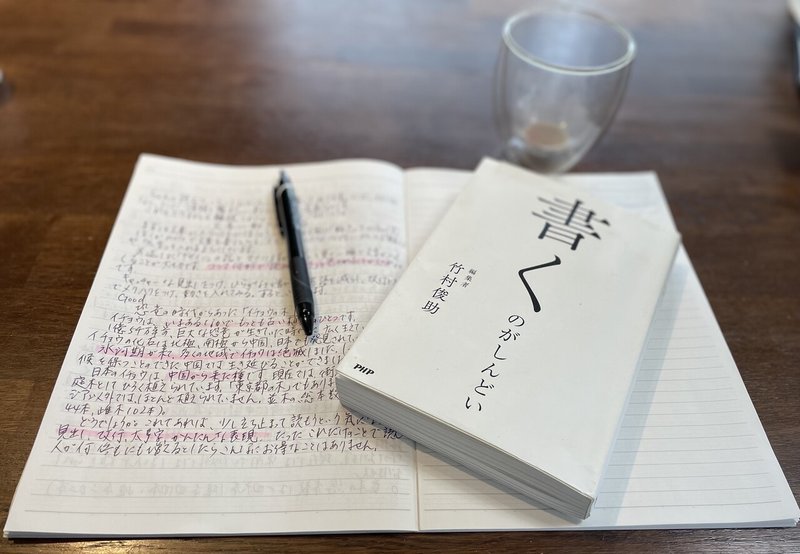

写本しているのは、コチラです↓

写本をしてなぜ心境が変化したか

「書いていればどうにかなるだろう」

なんて…最初のころは、いい感じに癒しに。(そのことについては、前回の文章に書いています。)

ところが、ノートが2冊目になったときに突然紙質とボールペンがあわなくなったんです。ペンが全然走らない。同じように思えた紙質なのに突然お気に入りのボールペンの字がかすれるじゃないですか。

萎えました…。

それは書く行動に満足していたから。

そこで、紙質と相性がよいペンに変更。

すると文章が驚くほど響いてきました。最初のころとは違う感覚で、文章が頭に入ってくるのです。手書き原稿の作家が、ペンにこだわる理由がわかるような。

とても小さなきっかけだけれど、わたしにはすごく大事なことでした。

【組み合わせの参考】

ちなみに、

1冊目に使用したコクヨのノートと前回紹介したジェットストリームの型番違いのペンは、とても相性が良かったです。

こんな風に、ちょっとしたことで心折れるうちはまだまだ写本する本当の意味に近づいていなかったのでしょう。

今度は、少しでも進もうと本の5合目あたり(160ページ前後)にフセンを貼りました。そこを最初のゴールとしてみたんです。

そしたらまぁ、ここに到達したときに興奮しましたね。

例えるとすると、遠足の山登り。

先生に「もうここまで来たんだぞ。すごいねー」とホメられながら、お茶を飲んでいるような清々しい気分。

たちまち、「こんなに続くわたしってすごいんじゃない?」といい気になりました。そう、じぶんをホメる地点を決めるという方法です。

その地点からは、今日書き写した内容はすぐにブログを書くときに取り入れよう!と決めてやってみました。

たとえば、こんな文章に触れた日…

イジワルな編集者になって、自分が書いた文章が「本当におもしろいか」客観的に見直す。

引用:『書くのがしんどい』竹村俊助著

「まるで酔っぱらったひとが書いたみたい」「誤字脱字はなはだしい」「面白くなーい!」と、いっくらでも文句がでるでる!!

バッサバッサ、じぶん斬りです。

こうして見直すことは、当たり前の作業です。

ところが意外と普段はじぶんに優しい。「読んでもらえる」前提になっていたんですね。この文章を写本した日、数年前に書いたブログがどんなに恥ずかしくて抹殺したかったか(笑)

じぶんの文章をもっと直視することこそ必要だと分かった5合目です。

まとめ~写本したことを実際やる

今回選んだ本は、文章術に関する本。

後半のいまは、どんどん取り入れる気持ちが高まりはじめました。

インプットより、アウトプットです。

それに、人間すぐに忘れる。

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱している「エビングハウスの忘却曲線」が有名ですね。

20分後には、記憶したことの42%を忘れる

恐ろしすぎる…。

いま書いたことを忘れるくらいなら、すぐに試しておきたい。

せめてnoteやblogの下書きでもいいので、実行する。

セットでやると結構いい感じ!

手が疲れた→満足→できたつもり

ではなくて

「書いた」→「感じた」への進化を確実にするために、試す。

うん、ちょっとだけ気持ちも前に進んだ気がします。

現在180ページ。先は長いです。続けます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?