[ソウル暮らしのおと]韓国の絵本「おばあさんの餃子づくり」

韓国のお正月は、ソルラル(ソルナル)と呼ぶ旧暦の1月1日、今年2021年は、2月12日でした。

今日は旧正月にまつわるこんな絵本をご紹介します。

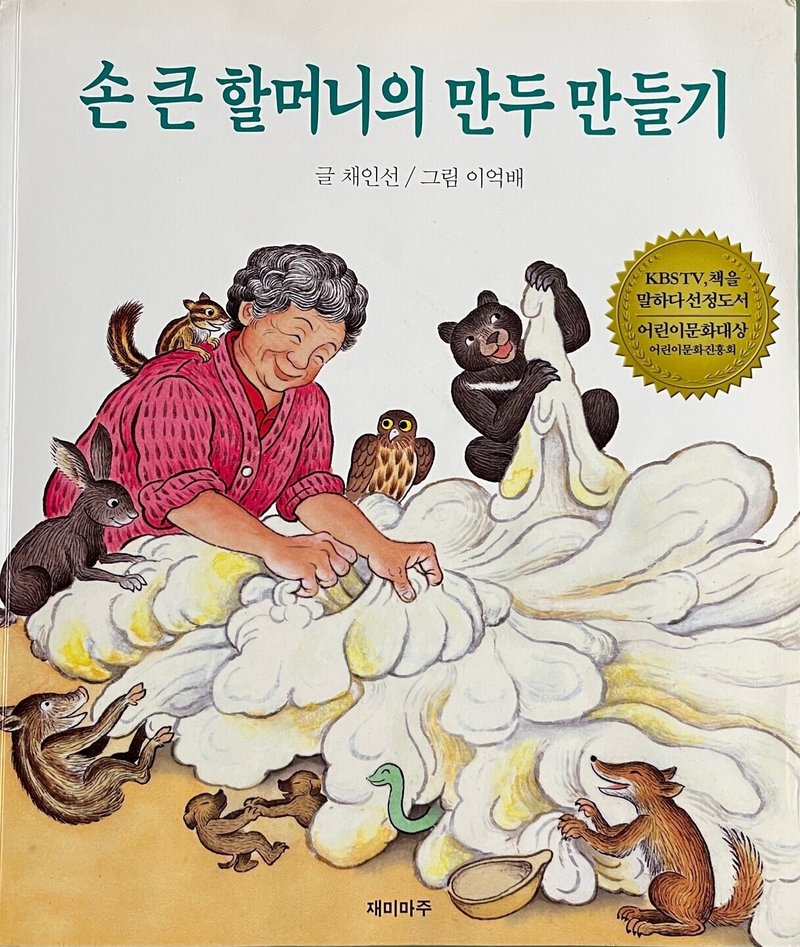

손 큰 할머니의 만두 만들기(ソン クン ハルモニエ マンドゥ マンドゥルギ)、「気前のいいおばあさんの餃子づくり」です。

(文:チェ・インソン/絵:イ・オクベ、チェミマジュ刊)

韓国の正月料理といえば代表的なのがトックというお餅の入ったスープですが、餃子(マンドゥ)も欠かせない食べ物です。

日本で餃子といえば焼き餃子が多いでしょうが、韓国では丸く包んで蒸して食べたり、トックと一緒にスープに入れて茹でて食べるのが一般的。

ほかほかで、お腹もいっぱいになるマンドゥ。この絵本は、みんなが大好きなマンドゥをたくさん、たくさん作ったおばあさんのお話です。

「気前のいいおばあさんの餃子づくり」

なんでもたっぷり作る、気前のいいおばあさんがいました。おばあさんは毎年、お正月が近づくと、餃子(マンドゥ)をたくさんつくります。森の動物たちみんなに分けて、お腹いっぱいたべても余るくらい、一年中食べられる量の餃子です。さあ、今年もマンドゥづくりがはじまります。森の動物の子どもたちもわくわくしながらお手伝いです。

マンドゥのたねは、キムチ、もやし、とうふ、お肉。おばあさんはこれらをたくさんたくさん用意して、納屋の屋根に使うほど大きな木のボウルに全部いれて、シャベルでよく混ぜます。ついに小高い山のようなマンドゥのたねができました。

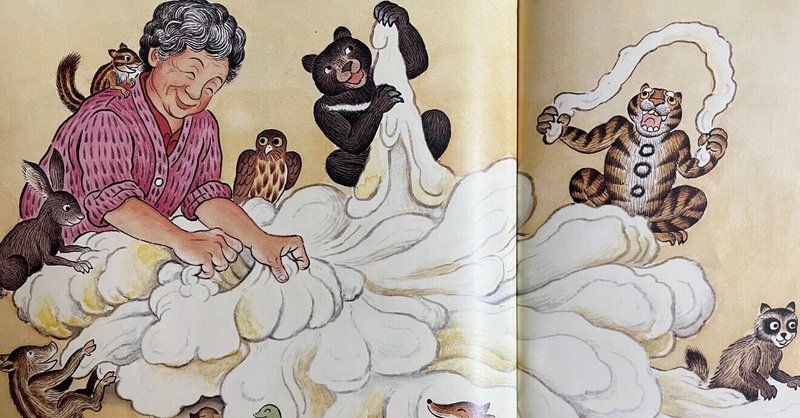

次に、小麦粉をこねてつくるマンドゥの皮。生地はどんどん伸び、台所を越え、庭を越え、垣根をこえて、向こうの松の森まで届くくらい伸びます。

さすがに疲れたおばあさんは、動物の子どもたちに言いました。「みんな、お母さんお父さんを呼んでおいで。みんなでマンドゥをつくろう」

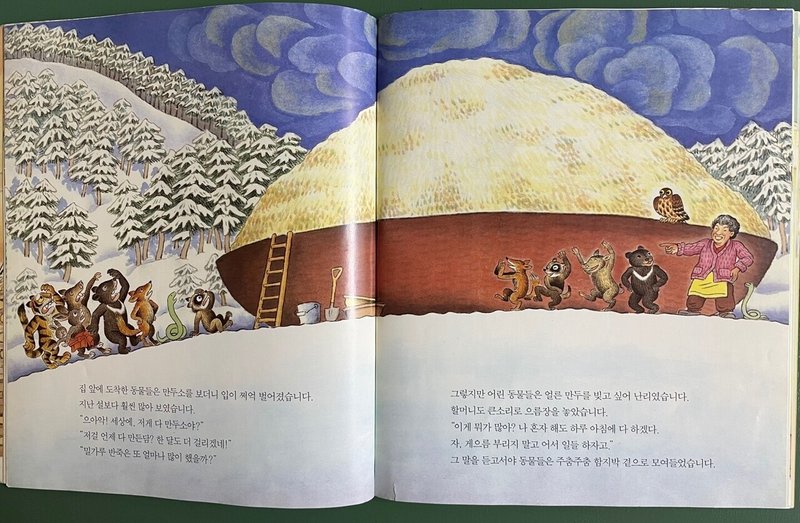

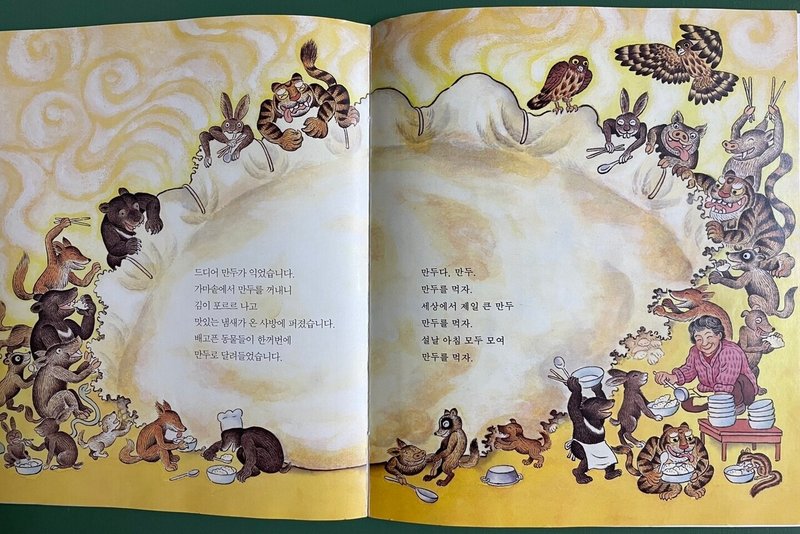

集まった動物たちは、マンドゥのたねの山を見てびっくり。おばあさんの掛け声で、わいわいと一斉にマンドゥづくりにとりかかります。

たのしいマンドゥづくりですが、2日たっても3日たっても、マンドゥのタネは一向に減りません。疲れてしまった動物たちに、おばあさんは「できるだけ大きなマンドゥをつくろう」と言います。みんな自分の体よりも大きなマンドゥをつくりますが、それでもまだまだタネは残っています。動物たちはとうとう、床に伸びてしまいました。

するとおばあさんが良い事を思いつきました。「残った材料をぜんぶ集めて、世界でいちばん大きなマンドゥをつくろう!」

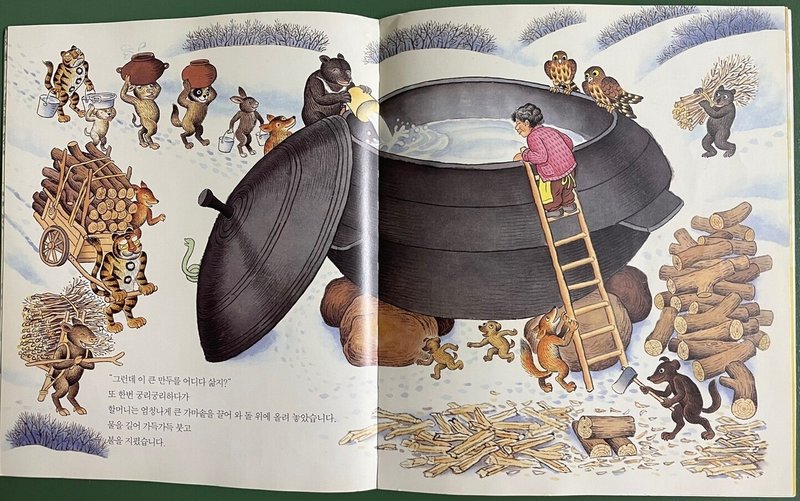

そこで、みんなで絨毯よりも大きなマンドゥの皮をつくり、たねを全部いれて包みます。皮のふちは大きな針と糸でかがりました。そしてお風呂のように大きな釜でぐらぐら茹でました。

こうして大きなマンドゥが出来上がったのは、大晦日の夜が明けた正月の朝でした。

お腹を空かせた動物たちは、ほかほかと美味しそうな マンドゥにとびつきました。

おばあさんと動物たちは、世界でいちばん大きなマンドゥを食べながらお正月を迎え、年もひとつ食ったのでした。

こんなお話です。いやはや、おばあさんの大盤振る舞いも、なんともスケールの大きな話ではありませんか?

私が思うこの絵本の魅力は、おばあさん一人でではなく、森のどうぶつたち、つまり隣り近所の家族たちを総動員してみんなで大量の餃子を作り上げるというところ。

へたばる動物たちにカツを入れながら現場監督のように指揮をとるおばあさんがたくましく、かっこいいのです。

みんなで分かち合って食べれてこそ美味しいというおばあさんの思いが感じられます。

こんな風に、なんでもたっぷり食べさせたい、足りないくらいな余るくらいがいい、というふうに食事を用意するのは、韓国ではどこでも見られる光景です。最近は、正月などの名節にも大勢の親戚が一度に集まることもなかなかなく、実家に帰っても「そんなに料理を用意しても食べきれないよ!」…なんていう光景も多かったりしますけどね。

これを聞いて餃子が食べたくなった皆さん、2月12日には蒸し餃子をつくって一緒に旧正月を迎えてみませんか?

[KBS World Radio「土曜ステーション」2021.01.23放送]

http://world.kbs.co.kr/service/program_main.htm?lang=j&procode=one