源氏物語は1巻から順番に読まなくていいのでは

本屋に行くと、最近は大河ドラマの影響で源氏物語関係の本が多く並んでいて、現代語訳も平積みになっているけれど、1巻だけが減っていて巻が進むにつれて山が高くなっていたり、図書館でも1巻だけが貸し出し中だったりというのを見る。

順番通りに読んでも面白くない

正直、源氏物語の序盤は面白くないw

最初の「桐壺」はやたら昔めいた御伽噺っぽいし、2巻目の「帚木」の冒頭の有名な「雨夜の品定め」は、男っていい気なものだよな…という女性談義が、ただエピソードを並べられるだけで(一つは今後の話につながるけれど)正直、長いので途中で飽きる。

そのせいか、田辺聖子の「新源氏物語」では、最初の光る源氏が生まれる前から始まる「桐壺」と「帚木」の雨夜の品定めの部分を飛ばして、最初から光る源氏を颯爽とした青年として登場させ、帚木の後半、空蝉と会うあたりから始める、という構成にしているくらいだ。

さらに序盤は、何か話のつながりがおかしい所があったり、重要人物である六条御息所の登場シーンは無いし、継母の藤壺の宮との最初の密通シーンは、本来ならかなり重要な場面だと思うけれど存在せず、ニ回目の時に「え、前にも一回あったの?」とわかる位である。

ここは成立論にもなってくるのだけれど「紫の上系」という、本筋の話を書いた後に、外伝的な話の「玉鬘系」を差し込んで再編した時に、削った所があったせいなのではないかという説がある。

ここで、紫の上系の話と玉鬘系の話を分け、順番を変えて訳したものがある。

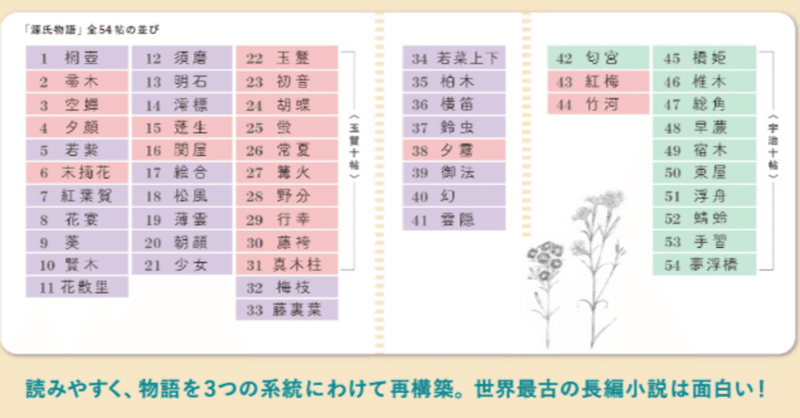

まだ読んでいないのだけど 荻原規子さんの源氏物語 の帖の構成は、とても納得感があり、下記のとおり、紫の上系(ここでは「紫の結び」)でまとめて読み、有名な空蝉、夕顔、末摘花、玉鬘が出てくる外伝的な玉鬘系はまた別で読む、というのは非常にわかりやすくて良いと思う。

気になった帖だけ現代語訳や原文で読む

登場人物がめちゃくちゃ多く、時代風習も違うので、最近の現代語訳だと注釈的なものが本文に織り込まれていたり工夫はされているけれど、いきなり読み進めるのは正直、厳しいと思う。

何か一冊、概略的な解説本を読み、そこで気になった帖だけ現代語訳を読むというのも全然アリだと思う。

私は比較的有名な現代語訳は一通り持っているけれど、谷崎潤一郎氏や与謝野晶子氏のは、好きな帖や好きな場面、また「あれ、ここは他の人はどう訳しているんだろう」と気になった所を順番無視で読んでいる。

序盤は、外伝的なものが差し込まれているせいもあり、色々な女性が登場し「超絶美男子の貴族が女をとっかえひっかえする話」みたいにも読めてしまうけど、源氏物語は、完ぺきに幸せな人生を送る人などおらず、誰でもいい時も悪い時もあり、幸せでもあり不幸でもあり、という現実の人生そのものが描かれているのが魅力であると思う。

源氏が老いてくる「玉鬘」以降、特に「若菜」はかなり読み応えがあるので、ぜひその辺は読んで欲しいなぁ…と思いつつ。

田辺聖子の新源氏物語シリーズがkindleで合体版が出てる…ポチりそうでやばいw

萩原規子さんの源氏物語。これはもっと話題になってもよかったんじゃないのかなぁ。

「紫の結び」「つる花の結び」「宇治の結び」という名前が、源氏物語の現代語訳と受け取られなかったせいなのか?

一冊で源氏物語の全部がわかる「大掴源氏物語 まろ、ん?」

オールカラーの絵が可愛くて、光源氏系の男は栗、頭中将系の男は豆で描かれているw

各帖を見開き2ページにまとめ、途中にちょっとした解説もあり、源氏物語に流れる無常感も意外と感じられて、これを見て気になった帖だけちゃんと読むのも全然アリだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?