歴史の証人としてのノベルティ

先日の記事の中でもちょっと書いたが、例の原子炉湯呑みはnoteで紹介する前にX(twitter)にて投稿したときややバズった。

それからしばらく経ってなんとなく匿名の投書サービスを開いたとき(答えだすときりがないので私は送信にしか使っていない)、多分それに対して送られたと思われる「原発事故の被害者さんがそれ見たらどう思うでしょうねぇ」みたいなメッセージが届いているのに気づき、ふーんと思いながら消した。

元原子力船で、東日本大震災後になんの因果か福島第一原発からの放射性物質の海洋での挙動を調査することになったみらいさんが大の推しだってわかっててそれ言ってる?

まあそれはいいんだ。サキノさんだって気に入ったものを一回くらいフォロワーに自慢したくはなっても、嫌がる人のもとまで行ってわざわざ見せるようなことはしません。そういうのは物品に対しても失礼なことである。

そんな事を考えているうち、「そういえばアレ、いいねしたままになっていたな……」というメルカリの別の品を思い出した。

見た目こそありふれて見えるけれど、それに比べたら例の湯呑みなんておもしろグッズの範疇に過ぎないというくらいには複雑なバックグラウンドが生じてしまっている。

ものがものなので私も踏ん切りがつかなくて年単位でほったらかしていたが、他の人は一向に買う様子がなかった。

じゃあいい機会だし、買うか。

もう二度と作られようのないノベルティを。

東京電力福島第一原子力発電所広報サービスホール ノベルティ茶碗

そういうわけで届いたのがこれ。

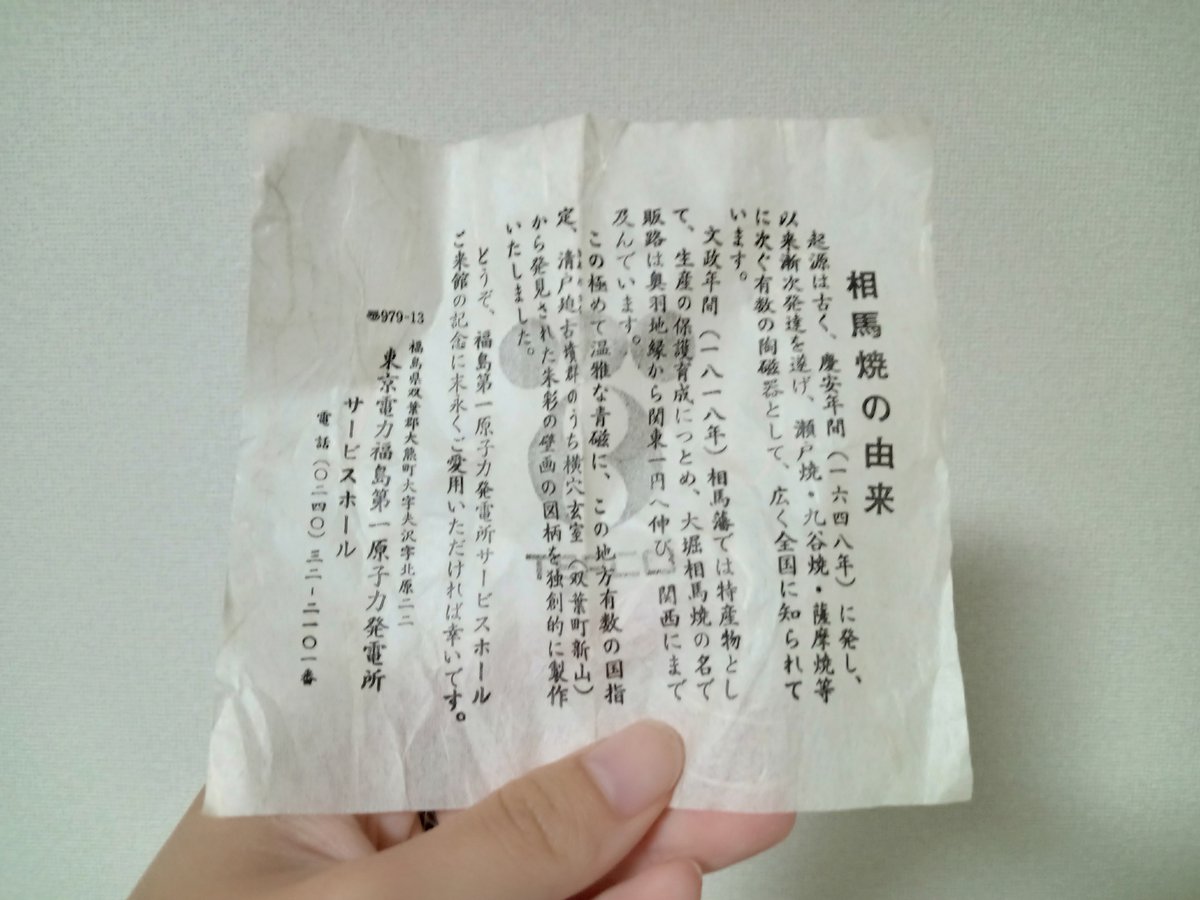

2011年の東日本大震災後のかの原発事故で知られる東京電力福島第一原子力発電所のサービスホールのノベルティで、地元の福島県浪江町大堀の名産品だった相馬焼のきれいな茶碗である。いかにも相馬焼らしい青ひび(釉薬のひびである貫入に墨汁を塗り込んで強調する加工)や走り駒(馬の絵)はないし、二重構造でもないんだけど、優しい色の青磁釉と全体に入った貫入が美しい。

郵便番号が5桁なので1998年以前のものだろう。

相馬焼は浪江町の名産品だった。

今もそうではあるが、一時は存続も危ぶまれた地元工芸品だ。

福島第一原発の事故で浪江町は町内全域に避難指示が出され、現在でも町の面積の半分以上が帰還困難区域とされている。

相馬焼の産地だった浪江町大堀も全町民が避難した。その後除染が進み現在までに特定復興再生拠点区域や特定帰還居住区域が増えたが、現在も面積に占める帰還困難区域の割合は多い。相馬焼の職人さんも一度は皆散り散りになった。

2011年3月に東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故が発生。大堀地区を含む浪江町全体が避難区域となり、全町民が避難を強いられました。6年後の2017年3月末をもって町の一部の避難指示が解除されましたが、大堀地区は帰還困難区域に指定され、いまだ人が住むことが許されていません(2021年6月現在)。

震災前20軒以上あった窯元、そして職人たちも全国へバラバラに避難を余儀なくされ、産地としてのコミュニティは完全に寸断されてしまいました。さらに、大堀相馬焼特有の青磁釉の主原料である砥山石(とやまいし)も、放射能汚染のため使えなくなってしまったのです。

それでも窯元たちは諦めませんでした。大堀相馬焼協同組合は、2012年7月、大堀から60キロ離れた二本松市内に仮設の工房兼事務所を開設。窯を失った窯元たちのための共同窯を設置して活動を再開し、商品の展示販売や作陶体験教室も行ってきました。釉薬や粘土についても他の産地の原料を用いて試行錯誤を重ね、大堀相馬焼に適した調合を実現しました。

また、窯元たちもそれぞれに努力を続け、現在では約半数が福島県内の新天地で再開を果たしています。浪江町が誇るこの伝統工芸は困難に耐えてなお、生き続けているのです。

断絶の危機を乗り越え、相馬焼は復活した。

新生相馬焼は長い歴史と伝統の先にありながら、元の相馬焼から変化しつつも、浪江町内の別の場所に移って生き続けている。

経緯が経緯だから、たぶん「相馬焼の」「東京電力福島第一原子力発電所関連の記念品は」もう二度と作られることはないだろう。下に業界誌掲載の昔の紹介記事を貼るが、サービスホール自体も当然もうない。

いかにして地域住民のコンセンサスを得るかが原子力立地の最大の課題、「信頼と合意」が立地のキメ手といわれるなかで、この地域はきわめて順調な道を歩むことができた。いろいろと好条件に恵まれたとはいえ、ここに至るまでには長い年月にわたる関係者のキメ細かい気配りや、かくれた努力の積重ねがあったといえる。サービスホールは、地域との対話の窓口、ふれ合いの場として、これからも重要な役割りを果たしていくことになろう。 (1979年2月14日 受理)

相馬焼の茶碗は、この場所に「信頼と合意」がまだあった頃の記念品だ。作られたときには他愛なかったようなノベルティでも、時として意図せず歴史の証言者となる。

いつか廃炉作業が終わり、(JPDRがそうなったように)あの場所がありふれた原っぱみたいになった頃、廃炉完了の記念品も作られたりするのだろうかなあ。それが相馬焼じゃないとしたら、どんなものかな。

もしかするとその頃もう私は生きてないかもしれないけど、誰かこれと一緒に並べてくれたらいいのにな、その時までちゃんととっておかないとなと、ぼんやり思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?