イナンナ女神

*学習の楽しみ

*美術の世界において重要であるギリシャのアフロディテ、ローマのウェヌス(ヴィーナス)らの最古の祖先とされるイナンナ女神の特徴。

*あまり知られていないイナンナ女神の強烈な個性。

*『ギルガメシュ叙事詩』との関係

*典拠

① 『女神撩乱-時空を超えた女神達の系譜-』古代オリエント博物館

② 『ギルガメシュと古代オリエントの英雄たち』古代オリエント博物館

③ 『ギルガメシュ叙事詩』古代オリエント博物館

④ 『聖母の美術史-信仰を育んだイメージ-』宮下 規久朗

⑤ 『メソポタミアの王・神・世界観-シュメールの王権観-』前田 徹

⑥ 『古代オリエントの世界』古代オリエント博物館

⑦ 『ロマネスクの図像学』エミール・マール

⑧ 『ギリシャ美術史入門』中村るい

⑨『エジプト神話の図像学』クリスチアヌ・デローシュ=ノブルクール

⑩『ローマの誘惑』喜多崎 親

⑪『ケルト美術への招待』鶴岡 真弓

*古代メソポタミアで信仰されていた女神たち

①イナンナ女神

②ニンフルサグ女神(ニントゥ女神)

③ナンシェ女神

④ニンスン女神

⑤ナンマ女神

⑥ウットゥ女神

⑦アルル女神(ニントゥ女神)

⑧ニンムグ女神

⑨ニサバ女神

⑩ニンクラ女神

etc…

* 引き継がれるイナンナ女神

地中海のレヴァント地方ではアスタルテ女神、

エジプトではケデシェト女神の図像に部分的に受け継がれ、

西方ではギリシャの女神アフロディテ(別名キュプリス、キュプロスの女神)と融合し、

さらにローマのウェヌス(ヴィーナス)へと引き継がれていき、

美術史における重要なモチーフに発展していく重要な女神。

〈系譜〉

イナンナ女神は、都市国家時代のシュメール人に広く崇拝された。

系譜上は、天空神アヌの娘とされる。

シュメールの大いなる7神の中で、イナンナとニンフルザグのみ女神。

母ははっきりと判明しておらず、アンやナンナの娘と考えられている。

(不明なのは、シュメールの神系譜は統一性がなく、形成過程のうちに未完のままに終わってしまった為。)

〈名前〉

イナンナ女神は、シュメル語の名前で「nin-an-an」

(「天の女主」の意味)、アッカド語では「イシュタル(Istar)」、フェニキアでは「アスタルテ」と呼ばれる。

〈図像〉

イナンナの図像は、神の印の角笛をかぶり、ライオンに似たアンズーと呼ばれる怪物を従えて手綱を握り、武器を背負い、敵やアンズーを片足で踏みつけるものが多く描かれている。

また、「金星の神」として金星と同一化もされ、光り輝く星で表されるようにもなった。

初期段階では神とは、魅力的な自然への畏敬の念を結晶化したものであり、自然そのものの形で表現されていたが、(例:月神ナンナの三日月など)、

オリエントの模写よりも様式化することを好む気質のために徐々に形を与えられ、神人同形をとるようになった。

逆に神人同形の姿をとらない神々は、恐怖の対象、すなわち悪神となる場合があり、病気の原因とされる悪霊や、フンババのような悪霊は通常人間の姿ではなく、異形で描かれた。

『ギルガメシュ叙事詩』では、杉の森に住む怪物フンババを退治して凱旋するギルガメシュに想いを寄せる女神として登場する。

メソポタミアの有力な神々は通常、配偶神をもつが、イナンナ女神は愛の女神ということもあり、恋多き性格のため特定の配偶男神をもたなかった。

残っているシュメール語の詩によると、彼女の愛人とされる若き男神ドゥムジと愛を語りあって情を交わす様子やウル第3王朝期(前2112~2004年)とイシン・ラルサ時代前半(前1900年代)には、王達がイナンナと床を共にする祭儀が行われた。

イナンナ女神の美しく魅力的で、多くの男神や人間の美青年を惑わすこの恋多き性格は、後にアフリディテらに引き継がれていく。

〈神殿〉

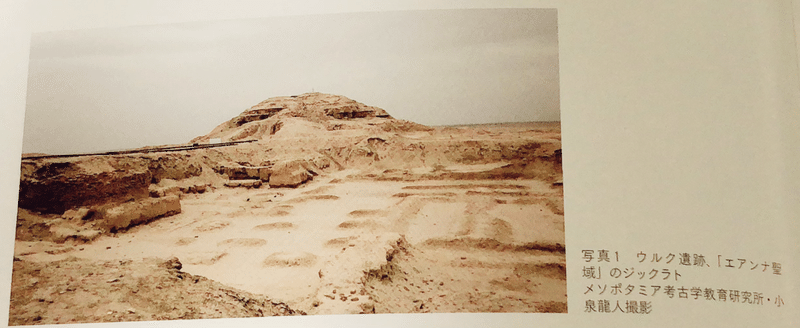

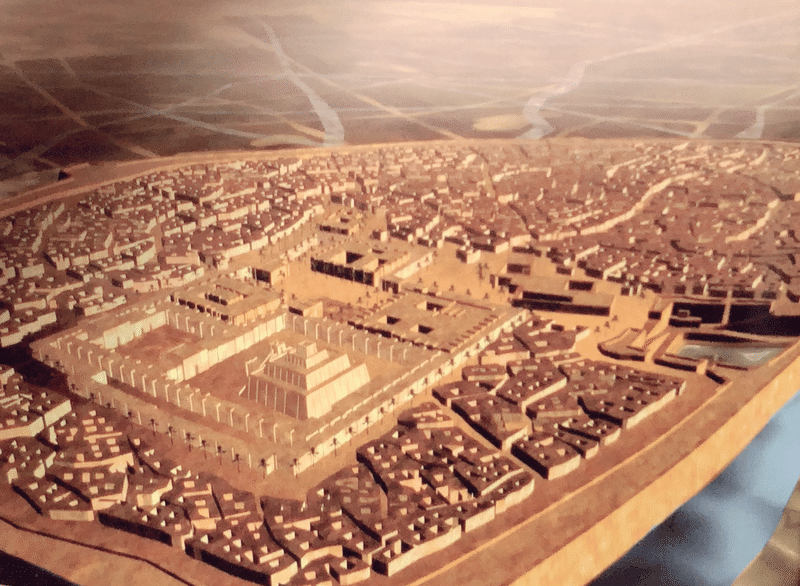

首都ニネヴェを始め、アッシリア各地にイナンナ女神を祀る神殿が建設された。特にウルクにあるエ・アンナ神殿が有名。

シュメールの神々の特徴として、

各々「都市神」と「万神殿(パンテオン)」としての2つの役割を

もっているが、「都市神」とはその都市の所有者とされる為、

ウルクはイナンナ女神のものとされる。

(万神殿(パンテオン)としてのイナンナは「戦闘の女主」「諸国の女主」「すべてのメを保持するもの」など。)

「都市神」としての優位性は高く、その都市は政治的統一の主導権を握ったときには最高神としての地位をも得る。

その影響力の強さから、都市の中央に巨大な神殿と神域を構え、

これを基準に都市が形成されていった。

参考文献⑥

イナンナ女神は、初期王朝時代に父である最高神のエンリル神と同等の地位を得た。

エ・アンナ神殿は紀元前4000年初頭のウバイド四期から確認されており、ウルク期に最大規模になり、前4000年紀末からのジェムデド・ナスル期にそれまでの神殿を壊して広い基台に整地され、その上にまた新しい神殿群が建てられた。

そして、『ギルガメシュ叙事詩』にもこの神殿は登場しており、ウルクの王ギルガメシュがイナンナ女神の為にエ・アンナ神殿を壮麗に飾ったとする。

その他、イナンナ女神が神殿に植えたフルップの木に、蛇と女霊リリトを快鳥アンズーが住み着いたので、ギルガメッシュがこれらを駆逐し、

フルップの木で玉座を作り、イナンナ女神に贈ったというシュメール神話も

残っている。

* 戦いの女神としてのイナンナ

戦いの女神としての最古の文献は、アッカド王のサルゴン

(紀元前2334~2279)の娘であり、ウルの女祭主にもなった

エンヘドアンナ(エンヘドゥアナ)が残したシュメール語の詩歌にみられる。

彼女は月神ナンナの祭司であるが個人的にイナンナ女神を崇拝していた。

エンヘドアンナはイナンナ女神を讃える詩を3点創作した。

① 『ニンメシャラ』と『インニンメシャラ』

→イナンナを誉め称えて加護を願う詩歌

②『神殿讃歌』

→シュメール各地に建設されたイナンナ祀る神殿について歌った詩歌。

③ 『イナンナ女神とエビフ山』

→神格化されたエビフ山を嵐や洪水を用いて撃破するイナンナの力を讃える神話。

学者によってはこの作品もエンヘドアンナの作品だと数える場合もあるが、前述の3点と異なり、作品中にエンヘドアンナの名前の言及は見られない。

ウルクの王位の順番は解明されていないものの(詳細は参考文献⑤参照)、

王によって、イナンナ女神とエンリル神が交代で王権授与に関わる神として崇められた。

その時代の王の価値観によって2つの神のどちらかが鎮座した。

エンリル神はシュメール統治の最高神であり、安定した統治を願う神なのに対して、イナンナ女神は外敵を撃破する神である。

従って、イナンナ女神が王権を授与することは、武力による領土拡大政策が含意される。

* イナンナ女神の強烈な個性

『イナンナ女神とエンキ神』

エンキ神は女神達に役割や権能を与えた。

この時、イナンナ女神だけには何も割り当てられなかった。

イナンナは、エンキ神に「どうして自分だけ無視するのか」と

不安をぶちまけると、エンキ神はこう答える。

「女性らしい美しい声、戦争や破壊をもたらすこと、物事を逆転させることなど、おまえには既に沢山の権能があるではないか、おまえにやるものはもうなにもないのだ。」

これを受けてイナンナ女神は不満を爆発させ、行動に駆り立てる。

『イナンナ女神とエンキ神』では、その行動が描かれている。

女神は自分の力でエンキ神の管轄下にある「メ」を手に入れようと、

彼の神殿の町エリドゥに訪れる。

宴会を催し、エンキ神が酔っぱらった隙に100余りの「メ」を自分の船に積み込んで追っ手をかわしながら、自分の町ウルクに帰る。

彼女が盗んだもの一覧

様々な祭司職・王権・玉座・衣装・性交・接吻・売春・神殿・歌・楽器・高齢・英雄的行為・力強さ・邪悪・正義・町の略奪・嘆き・喜び・偽り・大工・銅細工師・書記・鍛冶屋・皮革職人・縮絨工・石工の技術・知恵・畏れ・家族・子孫・喧嘩・勝利・助言・相談・決断・女性の魅力etc…

これらを受けて文学作品のなかで彼女は、

「最も偉大なるメの女主人」「恐ろしいメの女主人」「威光を身にまとい、偉大なるメにまたがる者」「メを完璧にする者」などと呼ばれ、

最高の価値を見いだす女神として崇められる。

『イナンナ女神の冥界下り』

現状維持に留まらず、機会がある度に更に「メ」を集め、

自己の権力拡大を図ろうとするテーマは

『イナンナ女神の冥界下り』や『ギルガメシュと天の牡牛』でも展開される。

イナンナ女神は冥界の門番になぜ冥界下りをするのか尋ねられ、

姉妹エレシュキガル女神(「冥界の女王」の意味)の夫グガルアンナの葬儀に参加する為だと答えるが、これは口実で、冥界の権力を掌握しようとした。

エレシュキガル女神は、イナンナ女神が来ていることを門番からきくと

不快感をあらわにし、イナンナが冥界の7つの門をくぐる度に父エンキ神

から奪った「メ」の1つである豪華な衣装を1つずつ剥ぎ取るように支持を与える。

イナンナ女神はエレシュキガル女神のもとに裸で表れ、エレシュキガル女神が玉座から立ち上がった瞬間に占拠する。しかし、その時、死の判断が下され、イナンナ女神は死体となって釘にぶら下げられてしまう。

その後、エンキ神がエレシュキガル女神に取り入ってイナンナ女神の死体を貰い受けるという作戦を立て、功を奏し、イナンナ女神は、命の草と水を振りかけられて蘇る。

このイナンナ女神の行動は金星のモチーフとして解釈することもできる。

金星の一周期のうち、

① 宵の明星~明の明星へ移行する時期→イナンナ女神の冥界下り。

② 明の明星~宵の明星へ移行する時期の2度金星は地上から見えなくなる→冥界に下り、姿が見えなくなること、そしてその後帰還して姿が見えるようになること。

『イナンナ女神とシュカレトゥダ』

先ほどの冥界でのイナンナ女神とは違い、地上での活躍を保管する作品として『イナンナ女神とシュカレトゥダ』がある。

シュメル語版においては『イナンナ女神の冥界下り』を意識して言葉遊びをしたり、地上から見えている金星の動きに重ねられている。

例:クルエ

名詞クルが「冥界」および「山」の意味、

動詞エが「上る」「下る」の意味に着目し、

「冥界に下る」の表現を「山に上る」に対応させた。

イナンナ女神は、先の例の通り、山にのぼって、

「天と地、エラム、スビル」を駆け巡る。

エラムはイラン高原、スビルは上メソポタミア一帯のこと。

疲れ果てて、ユーフラテスポプラの木の下で眠っていると、

シュカレトゥダという庭番(シュメル語名)に菜園の端で乱暴される。

イナンナ女神は彼を探すために2度試みるが失敗してしまう。

3度目に父エンキ神の助けをもとめ、序盤に紹介したウルクにあるイナンナを祀ったエ・アンナ神殿に戻ることを条件に助けを得て成功する。

イナンナ女神をいじめたシュカレトゥダは最終的に

女神によって死を宣言されるが、同時にお前の名前が詩歌に歌われて、

忘れ去られないようにしてやると約束されるというエピソードがギルガメシュに収録されている。

シュカレトゥダの名前は、「あばた男」を意味する「シュラーヌ」から派生し、その後『ギルガメシュと天の牡牛』では「イシュラーヌ」に置き換えられる。

この物語の短縮版は『ギルガメシュ叙事詩』の第6の書板にも取り込まれている。

『イナンナ女神とエビフ山』

前回の『イナンナ女神とシュカレトゥダ』でイナンナ女神は

「天と地、エラム、スビル」を駆け巡ったが、このお話はそれらに加えて「ルルブム」も追加される。

この地名はアッカド王朝のナラムシンの遠征先であったルルブムの高地を

想起させる。ルルブムの人々は、現イラクのスレマニア付近に居住していたらしい。

物語の内容としては、イナンナ女神がエビフ山と戦うはなしである。

イナンナは、自分に無礼を働いたエビフ山を滅ぼすことを宣言し、父エンキ神の天空神アンに許可を得ようとする。

しかし、アンは、エビフ山の豊かな自然を褒め讃え、戦う相手としては恐ろしすぎると難色を示す。

しかし、それにも関わらず、イナンナ女神は戦いを挑み、美しいエビフ山を徹底的に破壊し、荒野にしてしまう。

『ギルガメシュと天の牡牛』

シュメル語版テキストはかなり破損してしまっており、アッカド語版と合わせて読み進められる。

ギルガメシュが、イナンナ女神の不貞を理由に求婚を断る際に持ち出す例に、先ほどの庭番「シュカレトゥダ」を挙げる。

イナンナ女神は怒り、父のアンに天牛を貸してくれるように頼むも、女神の要求に父神が難色を示すというモチーフとして『イナンナ女神とエビフ山』から受け継がれている。

*ここまでのイナンナ女神の特徴を見ていると、パワフルで自由奔放、破壊的な印象を受けるが、男神や人間の男神によって、彼女は本来あるべき位置に戻され、それによって、秩序が回復するという図式ととっているようにも読み解ける。

(これは私の個人的な解釈だが、)後にエジプトへ渡った際に治癒女神としての一面も付与されることに関与しているのかもしれない。

* イナンナを引き継ぐアスタルテ

新王国時代初期頃(前15世紀)、トトメス3世の軍事遠征によって

イナンナ女神はエジプトに輸入され、アスタルテ女神と呼ばれるようになる。

ウガリトの神話から当地での姿が読み取れる。

エジプトでは「馬の女主人」「戦車の貴婦人」などと呼ばれ、

武器を持った騎馬姿で描かれることが多く、戦闘の女神としての側面が強調された。

また、治癒女神としての一面も備えていた。

古代エジプトにおいて、生命を生み出してそれを守る「母」としての女神の一面も加わる。

アスタルテは、イシスのように王を生んだ女神ではないが、王の母として、王を守る重要な存在になった。

* ギリシア・ローマに引き継がれるイナンナ

ギリシャのアフロディテ

ギリシアの神話によると、ペラスゴイ人(古ヨーロッパ人)と呼ばれる先住民は、ギリシア人の祖先となるインド=ヨーロッパ語族の一派が南ロシアからきたとされる紀元前2000年前よりも前にギリシアに住み着いており、文化の形成に影響を与えた。

また、ギリシアは陸路での移動よりも沿岸を船で移動するのが最も容易であった為、メソポタミアからも文化的な刺激を受け、紀元前3000年頃に独特の海洋文化(エーゲ美術)が生まれる。

インド=ヨーロッパ語族の神話と違い、ギリシア神話の女神達が個性的であるのが特徴。

* イナンナを引き継ぐアフロディテ

イナンナの父は天空神アヌの娘という系譜をとるが、一般的にアフロディテには両親がなく、ウラノスの精液の泡から生まれたとされる。

一方『イリアス』で天空神ゼウスを父としたのはイナンナの父天空神アヌの置換に他ならないと指摘されている。

そのほか、女神イナンナを受け継ぐアフロディテにまつわるギリシャ神話には『ギルガメッシュ叙事詩』との類似も垣間見られる。

『ギルガメシュ叙事詩』では、ギルガメッシュが、イナンナ女神の求愛を暴言と共に拒絶したために怒らせ、彼女は父アヌに頼んで天牛を送り込むも、天牛を殺害したことで神々の怒りをも買い、親友エンキドゥの死が決定されることになる。

「ギルガメシュ→天牛殺害→親友の死」の構図は、ギリシャ神話の

『ヒッポリュトス』に受け継がれ、一連の流れが完全一致ではないものの

「テセウス→ミノタウロス殺害→息子の死」になっている。

(『ヒッポリュトス』の粗筋

アテナイ王テセウスの息子ヒッポリュトスが、愛に奔放なアフロディテを軽蔑視し拒絶する。

アフロディテは怒り、彼の義母に息子への愛を抱かせ自殺に追い込む。愛妻を失った父テセウスに不義を疑われたヒッポリュトスは、王宮を出たところで馬に振り落とされ、無実を知った無実を知った父の腕の中で死に絶える。テセウスは生前、クレタ島でポセイドンの聖牛から生まれた怪牛ミノタウロスを倒している。)

*ローマのウェヌス

ギリシアの女神らがローマの女神へ引き継がれた要因は、紀元前2世紀に

ギリシアを占領したことがきっかけ。

ローマ人は、軍事や土木、法律、祭儀などの実践的な領域において優れており、神話には興味を示さなかったが、既に花開いていたギリシャ神話に触れると魅了されてしまった。

内容はそのまま受容し、ローマの同じような領域を司る神々の名前に置き換えた。

その後、ローマは滅んでいくが、中世のキリスト教社会に取り込まれ、今日まで信仰が続いている。

*今後の抱負

町の小さな図書館と自分が元々所有していた本の利用と、短期間の調査であった為、ごくわずかで断片的な情報しかなく、それらを繋ぎ合わせることに苦労した。

去年このテーマを調べるまでイナン女神がアフロディテらの源流であることを知らなかったのだが、今回改めて調べてみて、この記事で挙げた参考文献や図書館で立ち読みした本では頻繁に言及されており、

確かな定説とみなされていることに驚いた。

今回は時間の都合上、イナンナ女神が各地に広まっていった要因について詳細を調べるまでに至れなかったので、今後は美術史に留まらず、世界史の視点をも持ってメソポタミア文化の各地への波及からもイナンナ女神の変遷を読み解いていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?