今谷明先生、なぜ男系の絶えない制度を考えないのですか?──4月21日の有識者会議「レジュメ+議事録」を読む 1(令和3年5月16日、日曜日)

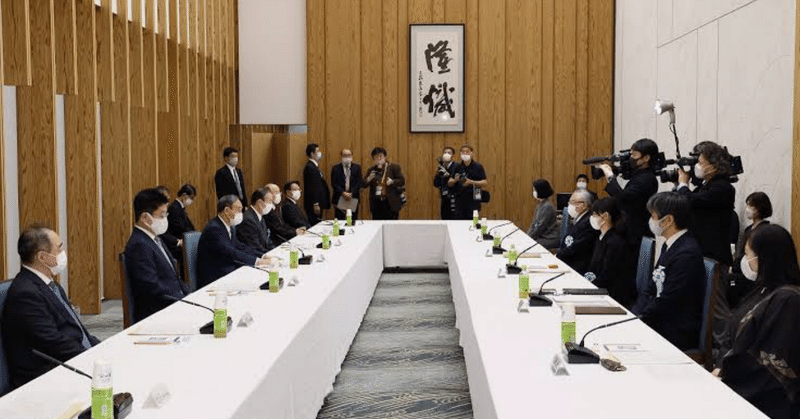

4月21日の有識者会議の議事録がようやく公表されました。レジュメとあわせ読みながら、内容を吟味したいと思います。〈https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai3/gijiroku.pdf〉(画像は官邸HPから拝借しました)

▽1 今谷明氏──古代から続く「象徴」天皇。だから何なのか?

一番手は今谷明・国際日本文化研究センター名誉教授(帝京大学特任教授、歴史学)でした。今谷氏は政府の聴取項目に従って、2ページのレジュメを用意しています。〈https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai3/siryou2.pdf〉

今谷氏の結論は、天皇の正統性は天照大神の血筋を引き継ぐ男子ということであり、その伝統の重みは簡単には崩せない。悠仁親王に皇子がお生まれになれば、しばらく男系で行けるところまで行けるんじゃないか。ただ、議論としては、女系継承の認否について準備しておくことはあり得る。戦後70年、皇位継承問題を見過ごしてきた政治家の怠慢は許せない、というものです。

「皇室」ではなくて「天皇家」という表現を用いる今谷氏ですが、ご主張はまっとうです。

今谷氏の意見陳述は、まず「象徴天皇制」についての解説に始まります。戦後、GHQに押し付けられたというような一面もあるが、歴史的に長い伝統があるというのです。私もそう思います。

「天皇家が、権威と権力に、人格的に分裂して権威的存在になったのは、平安時代の前期である」

「ヨーロッパの王政とは基本的に違う」

「君臨すれども統治せずは、日本が世界の先輩だと言ってもいい」

「政治は関白、上皇、さらに征夷大将軍に任せるということになり、天皇は全く政治をなさらない。それで800年から1000年近く続いてきたのであり、日本の象徴天皇制は、諸外国に卓越した長さがあるということは言える」

今谷氏が仰せなのは、古典に記されている「ことよさし」「しらす」ということへの学問的な気づきなのでしょう。キリスト教世界の権力支配とは異なり、天皇統治は皇祖の委任に従い、皇祖の御心による私なき統治とされてきたのです。神道人などが昔から指摘してきたことです。だから何なのですか。

◇「天皇の役割や活動とは?」に答えていない

今谷氏は、いまさらながらにそのことに気づいたと、正直に告白しています。

「だから、鎌倉幕府とか、室町、江戸の幕府などでは、ほとんど天皇の地位には変化がない。実際これほど精緻な、天皇が政治をなされなくて、権威的存在でいるという精緻な制度は、平安前期の200年間に確立した。これは驚くべきことで、私も最近、気が付いた。

教科書では、だんだん天皇が衰えて、戦国から江戸にかけてくらいが象徴天皇の境目だと以前は考えていた。そうじゃない。実は平安時代の前半に、もうこういうことが制度的にきっちり固まって、政治は藤原氏あるいは源氏以下の征夷大将軍、天皇は一切政治をなさらないという体制になったわけである」

さらに今谷氏は、天皇の不在で大騒動になった平家の都落ちと南北朝の観応の擾乱を例に挙げ、三種の神器が源平の合戦のころから皇位の絶対要件ではなくなった、権力者は京都を占領すれば天皇を立てられることになったと説明しています。興味深い指摘です。

以上は、問1の「天皇の役割や活動」に対する回答なのですが、しかしこれでは答えになっていません。一般的に現行憲法下で始まったと考えられている「象徴天皇制」がそうではなくて、歴史的にきわめて古いものだと常識的な歴史観の見直しを求めているだけです。

当然、有識者会議のメンバーは今谷氏に質問を重ねます。ポイントは皇位継承と男系主義の関連性でした。しかし今谷氏は謙虚かつ慎重です。それこそが今谷氏の本領で好感が持たれますが、結局、核心に迫れないことになります。

「非常に難しい問題で、私もここに来る前から散々悩まされてきた。私ごとき知識の者ではとても簡単に結論を出せない難しい問題である」

そして冒頭の発言が続くのでした。今谷氏は男系継承の歴史的重みを強調しています。ただ、残念ながら、なぜ皇位は男系継承なのか明確な答えは聞かれませんでした。つまり、政府が用意した「天皇の役割や活動とは」という設問に答えていないことになります。

女系継承をも容認する政府・宮内庁の官僚たちにとっては、憲法に基づく国事行為・御公務をなさるのが「象徴天皇」であり、であるなら、歴史的な男系主義にこだわる必要はありません。これに対して、今谷氏の「象徴天皇」は現行憲法が根拠ではありません。歴史上の「象徴天皇」は男系継承であり、男系主義の否定は天皇の歴史を否定することになります。だとしたら、天皇のお役目とは何か、今谷氏は答えていません。

◇非論理的な「女性宮家」容認論

分からないのは、それだけ男系主義の重みを強調しながら、「女性宮家」の創設を容認していることです。なぜ今谷氏は男系の絶えない制度を模索せよと訴えないのでしょうか。持ち味の謙虚さと慎重さを失っています。

「皇位継承権は棚上げして」とのことですが、なぜ歴史にない「女性宮家」創設を容易に認めようとするのでしょう。「天皇のお役目」のみならず「皇族のお役目」が同様に見えていないからでしょうか。今谷氏にとっての皇族とは、「皇統の備え」のための「皇位継承資格を持つ血族の集団」ではなくて、「天皇の相談相手、親戚」なのでした。それは歴史的に見て、「皇族」といえますか。

親戚付き合いなら皇籍離脱後も可能だし、いわゆる御公務が必ずしも皇族性を要求していないことは、今谷氏が指摘するように、元内親王が神宮祭主(今谷氏の表現では伊勢斎王)をお勤めであることからも明らかです。

歴史家として、いったい何のために「とりあえず女性宮家の創設などは必要であろう」と仰せなのか、私には意味不明です。「天皇のお役目」「皇族のお役目」が不明確なら、そもそも皇位継承資格の拡大を論じる意味はないでしょう。性急さを避けるべきとの意見は傾聴に値しますが、文明の根幹に関わる皇位継承論議において、群◯象を論ずるがごときことがあってはなりません。少なくとも私には、非論理的としか見えません。

今谷氏は、「伏見宮家というのは、皇統に準じた宮家ということで明治の典範改正で皇族に入れられた。それが戦後、臣籍に降下された。それをまた戻すことについてどうなのか」と逡巡し、「側室制の代償として近代医学の技術を入れた皇位継承があるべきだ」とも述べています。「危機感を持ってやらないと駄目なんじゃないか」とも指摘していますが、それならなぜ、男系主義の目的と意義を明示し、男系の絶えない制度を積極的に提言しないのでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?