【才能はみだしっ子を育てる⑦】息子さんが通う「マインドプラス」。そこから見たニュージーランドの教育事情

今回は、ニュージーランドにお住まいで13歳の息子さんを育てている日本人のYさんにお話を伺いました。Yさんは日本の大学で日本語教育の資格を取得し、ニュージーランドで大学の日本語教師として20年ほど教えていました。現在は、マレーシア人のご主人とそれぞれ牧師のお仕事をされています。

Yさんの息子さんは、「才能はみだしっ子の育て方」でもご紹介している現地のギフテッドの専門プログラムに参加されています。Yさんに詳しくお話を伺いました。

好奇心旺盛で、学校で「記憶、質問のし方が、ほかの子どもとは違う」と言われた、小学生の息子さん

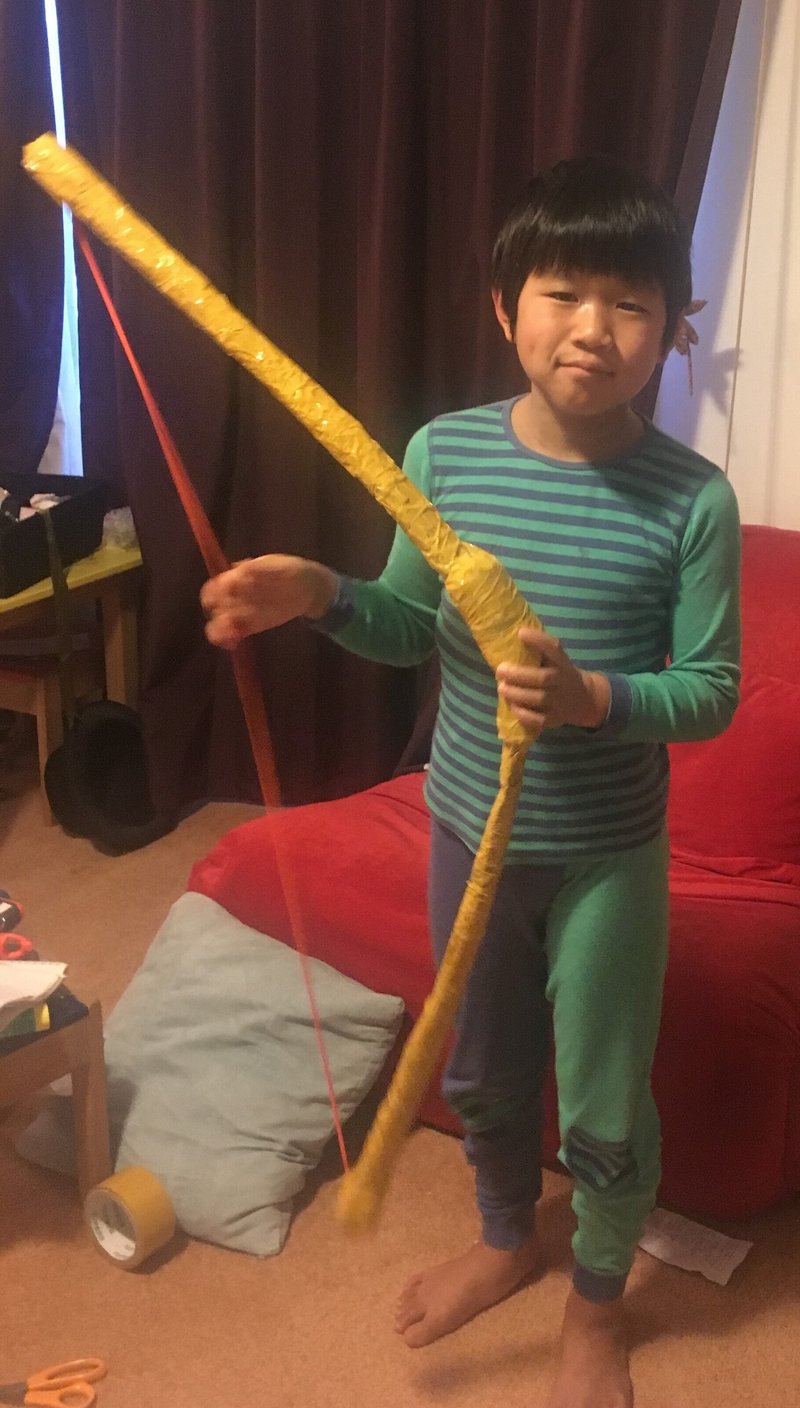

息子は小さい頃から好奇心がとても旺盛で、やることなすことがお友達とは違うと感じていました。本を多読するなどの行動よりも、「視点が違う」という印象でした。質問の仕方が独特で、人を笑わせるユーモアのセンスも個性的でした。小さいころは段ボールで掃除機、防犯カメラ、武具など、独創的なものを色々と工作をしていました。幼稚園の先生からは「他の子どもとは違うね」といわれましたが、親としてはあまり気にしていませんでした。

小学校では、3年生の時に先生から「記憶、質問のし方が、ほかの子どもとは違う。処理速度も速いようなので、ギフテッドなのでは?」と言われました。算数が飛び抜けてよくできたので、年齢よりも上のクラスに入れて頂いたらどんどん学びを進めることができました。

ただ、ニュージーランドの小学校全般は、あまりアカデミックな学習に力を入れていないので、息子にとっては学校が徐々にとても退屈な場所になってきてしまいました。先生から指示されたことについて、息子が面白くない、やりたくないと感じたときに、先生によっては教え方の工夫をしたり、息子の気持ちの理解したりしてくださいましたが、ご自分のやり方を押し通す先生もいます。理解してもらえないと学校でリラックスして過ごすことができず、トイレが近くなったりなど、体に反応が出たりしたので心配しました。

学び方の自由度が高いギフテッド向けのクラス、「MindPlus(マインドプラス)」との出会い

学校の先生の「ギフテッドでは?」という言葉から、息子にあう環境はないかと調べたところ、「MindPlus(マインドプラス)」というギフテッドの子ども向けの週1日のプログラムがあることを知りました。通常の学級に通いながら、学校の許可を得てそのプログラムに通うことができるのです。

通常、「マインドプラス」に入るためには学校の先生、保護者、友だちの推薦もしくは本人が参加を希望すると、審査を受ける機会を得られます。そして、専門機関によるギフテッド診断の結果をもって、またはマインドプラスの運営団体が作成したテストを受けて、プログラムを受ける対象かどうかが判断されます。息子はテストを受け、全ての要素が合致して参加の許可を得ました。このときは、他にも10名ぐらい受けて、許可をされたのは息子一人でした。

「ギフテッドの子どものためのプログラム」という響きから、アカデミックな力を伸ばすことができると思われることも多く、ギフテッドではない子どもの保護者が英才教育的にプログラムに入れようとするケースもあるので、そのための審査なのだと思います。

思考力、探究力、友だちとの関わりなどを学ぶ場所であるマインドプラスのプログラムに、息子は8歳の時から参加をしています。先生に対してどんな質問をしても良く、学び方はそれぞれの子どもの裁量に任せられます。通常通っていた学校では全員iPadを使った勉強が主流で、息子は対面の授業が好きなのでつらかったのですが、マインドプラスは学び方の自由度が高く、息子はリラックスできたようです。

マイクラに興味を持ち始めたころは「ゲームしながら勉強?」と思ったりもしましたが、家に帰ってきても、「探求」をテーマにグループのみんなで分担してタージマハルの建物を作るプロジェクトなどを、熱心に続けていました。マインドプラスは、子ども自身が好きなことを活用して、学びとうまく結びつけてくれる場だと感じました。毎週1日のマインドプラスに行くことで、小学校にも楽しく通えるようになりました。

校外活動では野球に夢中だった息子さん。

マインドプラスでは各学期に取り組むテーマがあって、それに対して子どもが自分で選んだテーマにターゲットをしぼって深く掘り下げていきます。学ぶプロセスで「子どもが楽しむ」ことが大切という考え方です。親としては、子どものレポートや発表を見ることで、自分の子どもがどんなときに自分に誇りを感じているのかを知ることができました。また、通い始めた頃、私は子どもに対して完璧を求めたり、良い発表をすることを期待しがちでしたが、子どもがいかに「プロセスを楽しむ」か、思考するかといったことの方が大切だと、親の考えも塗りかえてもらっていると感じます。

息子はマインドプラスに入り、仲間ができてとても充実しているようで、いつか一緒にビジネスをしようかと思っている、と言います。一人ではできることに限りがあるけれども、それぞれの得意を持ち寄れば何かできるのではないかと話しているようです。マインドプラスに通って仲間からたくさんの刺激を得なければきっと手も出さなかったような、パソコンをハードから作るといったことにも、今ではいろいろと挑戦しています。

息子さんは最近アウトドアアクティビティが大好きです。

中学生になって環境が大きく変化

息子がマインドプラスでとても充実した時間を過ごせたのは先生の力による部分がかなり大きいと思います。通常の学校では厳しく制約をされ、自信を喪失してしまうこともあったので、子どもたちが思考しながら、動き回ったり自由な形で過ごすことを先生は受け止めてくださったことが、とてもありがたいと思いました。

素晴らしいマインドプラスの指導者に、息子は運良く出会えたので、小学校時代は楽しく過ごせたのですが、その先生が異動になったことと中学校に進学したことで環境が大きく変わりました。ニュージーランドでは中学校から急にアカデミックな学習が増え、覚えなくてはならないことなども増えます。そのため週1日通常のクラスを休むと、追いつくための学習が負担となり始めました。中学校からは学習に影響を与えないことを条件にマインドプラスに通う事を許可してもらっているので、その分とても頑張らなくてはいけなくなりました。

そして、マインドプラスの新しい先生が、小学校時代の先生とはタイプが異なり、「ちょっと合わないな」という気持ちにもなったためか、中学入学後は1学期だけ通い、息子はマインドプラスをやめました。

現在、息子が通っている中学校は、ギフテッドの子どもに対しての理解があまりなく、やりたいことをやらせてもらえません。そのため、ストレスがたまり1学期が終わったあたりでやや不登校気味となってしまい、原因不明の頭痛も訴えるようになりました。医療機関に相談したところ、マインドプラスを再開すると良いのではとアドバイスがあり、2学期から復帰しましたが、3学期から新型コロナによるロックダウンのため授業がすべてオンラインのみとなり、最終となる4学期は続けないことにしました。

実は、かなり学校に対してストレスを抱えているとのことで、中高一貫校に通っていましたが、来年は個々の生徒の能力、才能を伸ばす特別支援を掲げている私学の高校へ進むことになりました。それに先立ち、今ここでギフテッドの診断を受けて息子の特性を詳しく理解をした方がよいのではないかと考え、専門機関の診断を受ける予約をしたところです。

診断を受けるまでしばらく待たなくてはならないので、それまでの間、息子はギフテッド児向けのカウンセリングを受けています。補足ですが、息子は11歳の時にメンサのテストを受けて合格しています。

ニュージーランドの教育の特徴について

――ここからは、ニュージーランドの教育全般について伺いました。――

ニュージーランドの教育は学校により大きく内容が異なります。校長先生の裁量が絶大で、方針を掲げて生徒を募る営業活動をします。ギフテッド教育を重んじる校長先生の場合は、その点をセールスポイントにしているかもしれません。

とはいえ、ギフテッドについての知識がどのくらい浸透しているかについては、学校や先生により大きく異なります。ギフテッドの子どもたちは勉強ができるはずという思い込みがある先生も多く、「マインドプラスに通っているのに、なぜ全教科優秀ではないのか」、「学校の一番前の席に座って、他のみんなの役に立つような質問をしたらどうか」など、極端な発言も聞かれることがあります。マインドプラスのプログラムの内容を全く理解していない先生もいます。そのような状態なので、他の子どもの保護者たちにもマインドプラスの正確な情報が届いていないと感じることもあります。

一般的な小学校の教育は、特に教科書が配られるわけでもなく、先生が指導内容を決めています。成績の評価もあまり明確ではありません。国の教育指導要領に基づいて、アカデミックな面で学年毎に基礎力をつけていく日本の教育とは大きく異なると感じています。実は、息子にも、一時帰国中に日本で小学校へ通うことを検討したこともありますが、ルールや授業のやり方があまりに違うことから、息子はお腹が痛くなってしまい通いませんでした。

基本的にニュージーランドでは、「好きなことをどんどんやりなさい」「したくないことはしなくても良い」という風潮があります。以前、日本から教育視察に来られた方々とニュージーランドの先生方が懇談していた際に、「ニュージーランドの教育は日本から学ぶべきである」と言ったニュージーランドの先生もいました。どちらが良い、ということではなく、違いがあるということだと感じました。

また、ニュージーランドは子どもたち一人一人が自由に学ぶことも重んじているので、子どもによって学びの進度や深さも差が出てしまうことがあります。日本の学校は子どもが関心を持つかどうかは別として、広く浅くある程度までは一度は学校で教えており、教育の機会がニュージーランドよりも均等にあると感じます。

「親業とは、自分を変化させることかもしれません」

――インタビューの最後に、息子さんにはどのような人生を生きてほしいですか?と質問してみました。――

親が敷いたレールではなく、自分で自分の人生を決めてほしいと思っています。そう言うと、息子は「ゲーマーになってもいいの?」と聞いてくることもありますが、それが本人のパッションの向かう方向なのであれば、それはそれでいいと思います。

親業は、自分を変化させることだと感じます。子どもが何かしたいことがあればやらせてあげたい。やらせてあげると、それをある程度までは上達して欲しいと願ってしまうこともありますが、うまくいかないからやめたいと言ってくることもある。親の期待通りにはなるとは限らないのだと知り、私自身が変わっていかなくてはと思ったりしています。

ニュージーランドという土地の良さは、いろいろな人を受け入れてくれるところだと思います。ギフテッドの子どもも含めて、日本よりは生きやすい場所かもしれません。この国のキーワードは、Diversity, inclusion and equality(多様性、包括性、平等性)です。そういう点はとても良いと日々感じています。

インタビュー後記~酒井の思い~

「才能はみだしっ子の育て方」の制作にあたり、2018年に現地で取材をしたニュージーランドの「マインドプラス」プログラム。取材時に、実はYさんの息子さんがいらしたそうです。静かにコツコツと課題に取り組んでいた様子が思い出されます。

今回はYさんから、ニュージーランドに在住されているからこそのリアルな学校事情を伺う事ができました。小学校の教育の仕組みや内容は、日本とはかなり異なります。以前、現地の小学校の先生から「ニュージーランドの小学校は遊びの感覚で子どもたちが楽しむことを重視している」とお聞きしたことがあります。どちらが良いかではありませんが、どちらかの方が合う子どももいるのではないかと思いました。

2018年に取材をした時には、ギフテッド教育に関わる機関を主に訪問したので幼稚園から公立小学校、専門学校での現地のギフテッド教育のレベルの高さに感激をした覚えがあります。今回Yさんからお話を伺って、そのような教育機関もあるけれども、国全体にギフテッド教育が深く広く浸透しているわけではないという事実も学ぶことができました。20年以上ギフテッド教育の歴史がある国でも啓発には時間がかかるということです。

とはいえ、Yさんのエピソードをお聞きしてマインドプラスのプログラムはギフテッドの子どもたちのメンタル面を支える上でとても重要な役割を担っていると再確認しました。ギフテッドの子どもたちが自分たちの特性を理解し、その力を活かすために試行錯誤する場であるマインドプラス。そのメソッドを日本でご紹介することはできないかと考え始めています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?