「才能はみだしっ子」と名付けた理由

なぜ「才能はみだしっ子」なのか

今回は、「才能はみだしっ子」という名称について、書いてみようと思います。「才能はみだしっ子」は、本だけではなく、イベントのタイトルにも採用され、多くの方に知っていただくことができました。名称の由来と、そこに込めた思いをお伝えします。

本の企画を作り始めたのは2019年、2020年に出版社との具体的な内容について話を始めた頃は、日本における「ギフテッド」という名称はまだ認知度がとても低い状態でした。「ギフテッド・チルドレンを知っていますか?」と周囲の人に尋ねても、「知らない」という答えか、名称を知っていても、「ものすごい天才児?」「高IQの子ども?」という反応がほとんどでした。

そのような状況の中で、本のタイトルに「ギフテッド」という言葉を使うかどうか、とても悩みました。というのは、この本を出版したかった目的が、世の中に「知られていない」ギフテッド・チルドレンの個性を紹介し、まずは知ってもらうことだったからです。

ギフテッド・チルドレンは「万能な天才児」ではなく、とても多感で敏感であり時に困難を抱えやすい子どもたちで、その個性の理解とケアが海外ではとても重要視されていること。国内でギフテッド・チルドレンであることを知らずに困難を抱えてしまっている子どもたちとその保護者に、「世の中にはこういう個性を持った子どもたちがいて、支援の方法もある」ということを知って欲しいという願いがありました。

もし、「ギフテッド」ということばが本のタイトルにあると、先入観から「天才児のことだから自分の子どもとは関係ない」と思われ、手に取ってもらえないのではないかと危惧したのです。

「はみだす」ということばへの思い

そこで、ギフテッドではない独自の呼び方を、編集者の関川さんとミーティングを重ねて、ひたすら考えました。2019年に、世界ギフテッド&タレンティッド・チルドレン協議会の世界会議(米国で開催)に参加していた時に、一緒にワークショップに参加した研究者の一人が「Out of the box」な子どもたちと表現をしたことが頭に残っていました。意訳するなら、型にはまらない、創造的な、独創的な、形にとらわれない、従来の常識を破るといったニュアンスをもちます。

大多数の子どもたちに向けた「標準的な教育」という四角四面な箱からはみ出してしまう子どもたちという意味で、ギフテッド・チルドレンを表現するのにぴったりだと感じていました。そこから、「才能はみだしっ子」という名称が生まれました。

私は、従来のOne model fits all(一つのモデルを全ての子どもに適応する)型の教育では、本来ひとりひとり異なる子どもたちの個性を伸ばしきれないのではないかと考えています。One modelな四角い箱からはみだすことは当たり前のことだし、とても素晴らしいと思っています。そんな枠にはまりきらない子どもたちを、応援したいという思いもあり「才能はみだしっ子の育て方」という本のタイトルが決まりました。

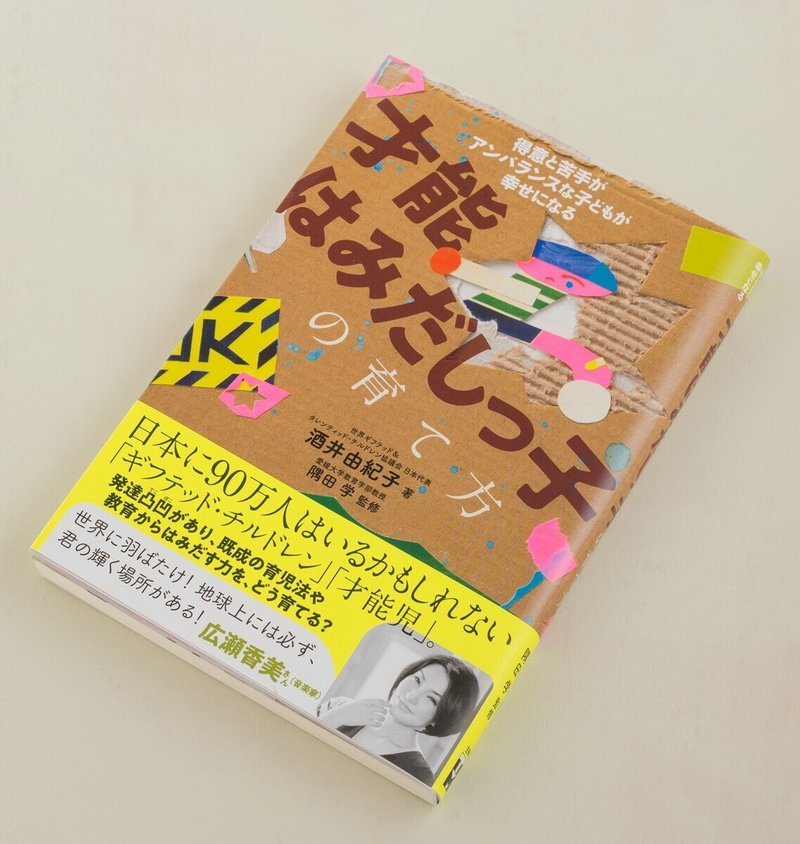

出版後、ありがたいことに、「才能はみだしっ子?何だろう」と書店で手にとってくださる方も多く、後藤美月さんの作品を全面に使ったポップなカバーとともに「親しみやすい」という評価もいただいています(このあたりの経緯は、また別の機会に関川さんが書いてくれそうです)。また保護者の方が購入された本を、当事者であるお子さんが目にして読み「自分の事が書いてある。自分は才能はみだしっ子なんだ」と言っているというエピソードもお聞きしています。当事者である子どもたちの、自己理解のきっかけにもなれたらという思いも本の製作時にありましたので、そのようなコメントをとても嬉しく感じています。

その一方、「才能はみだしっ子」の「はみだす」という表現に対しては賛否両論あることも分かってきました。私自身は著者として、「才能はみだしっ子」という名称にとても思い入れがあり愛情を持っています。私にとって「はみだす」ことはとてもポジティブなことで、個性が発揮できているということ。多くの人に潜在する「枠」に対してこそ、できればなくなってほしいと思っています。

ギフテッド・チルドレンが知られ始めてきた

本にも書きましたが、幼なじみの言葉をきっかけにギフテッド・チルドレンについて詳しく調べ始めたころ、日本で手に入る情報と英語で手に入る海外の情報量の違いに驚きました。海外ではギフテッド・チルドレンの特性についての研究と理解が進んでおり、支援方法も確立されている国が多くあり、政府主導で公教育にギフテッド教育を含んでいる国も多数ありました。かたや先進国と呼ばれてきた日本の教育には、ギフテッドと思われる子どもたち向けにその特性に合った教育が存在しないことがとても不思議であり、驚きでもありました。

「ギフテッド・チルドレンは世界中に存在しており、特性に合わせた指導や教育が提供されないと困難を抱えやすい。幼なじみのように日本にもギフテッド・チルドレンは存在しているのに、理解されていない日本では子どもたちは困難を抱えたままになってしまっている」と強く心配になりました。そこから、世界の情報を日本に紹介してギフテッド・チルドレンの啓発活動をしていこうと思ったのです。

出版後、日本においてギフテッドと思われる子どもたちをとりまく環境は急速に変化しています。2021年になり、いわゆるギフテッドの子ども(文部科学省では「特定分野に特異な才能を持つ児童生徒」)たちへの配慮と支援が必要なのではないか、という世の中の動きが活発になってきています。

中央教育審議会では、「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して (令和3年1月26日)~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申)の中で「特定分野に特異な才能を持つ児童生徒に対する指導)として討議が始まっています。この内容は数年後には教育指導要領に反映されるのではないか言われています。

また、文科省は「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議」(令和 3 年 6 月発足)を立ち上げ、支援方法を検討し始めています。こちらは2年後に方針を策定することを目標としています。

こうした支援に関しては、学びを進める・深めるサポートだけではなく、社会的情緒的サポート(心のケア)を含んで討議され始めており、本を書いた当初の目的「ギフテッド・チルドレンのことを知ってもらいたい」に近づき始めているようにも感じています。

これからやっていきたいこと「才能はみだしっ子の育て方」の先へ

この1年の変化の中で、今後の活動についてあらためて考えてみました。学校教育や保護者への啓発活動は徐々に進んでいることを実感しています。そこで、これからは「自分の特性を理解できずに困っていたり、力が発揮できていない子どもたちや当事者たちに向けた情報共有の場」を作っていきたいと考えています。ありがたいことに、この新しい方向性に対して共感して活動を共にする仲間も増えています。

2020年9月に「才能はみだしっ子の育て方」を上梓してから1年が過ぎました。一緒に活動をする仲間に恵まれ、出版後に様々な取材や大小合わせたイベントを経験し、ギフテッド・チルドレンの啓発活動をここまで広げることができるとは、1年前には想像もできませんでした。たくさんのご縁に心から感謝しております。そして、これからその輪をさらに広げて、子どもたち一人一人が生き生きと、のびのびと、成長していけるように活動していきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?