【才能はみだしっ子サポーターズ③】学齢に関係なく学びたいことを学べる 「クラスジャパン小中学園」

「才能はみだしっ子の育て方」171ページ、「選択肢としてのネットスクール」というコラムで、でもご紹介しました、「クラスジャパン小中学園」。不登校の小中学生に学習プログラムを提供するオンラインスクールです。代表の中島武さんに、さらに詳しくお話を伺いました。

義務教育期間から、N高等学校のような場が欲しいという要望

中島さんは、クラスジャパン小中学園の前に、オンラインの学校N高等学校の立ち上げと運営に関わられていました。N高等学校の説明会には、高校進学間近の子どもの保護者だけではなく、徐々に小中学生の保護者の方達が参加されるようになり、「現在子どもは不登校なのだけれど、将来はN高等学校であれば学校に通わなくても学ぶことができるので入学させたい。ただ、もしN高等学校のような学校が小中学校でもあれば今から学びを始められる。オンラインの小中学校を作ることはできないか」といったお声を多数聞かれるようになったそうです。ここからは、中島さんご自身にお話いただきます。

通信制の学校への「出席」が、公教育の学校での「出席」になる

日本では、現在18万人を越える不登校の小中学生が存在します(2020年時点)。高等学校であれば通信制高校という仕組みがありますが、小中学校には通信制の学校は公教育に存在しません。学校に通うのは難しい、けれども学びを止めたくはない子ども達に対して、どうにかして学べる場所を提供することができないかと考えたところ、文部科学省が「不登校児童生徒が自宅において IT 等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」という通知を出していることに気づきました。家庭でITなどのツールを用いて学習を行った場合に、その学習内容を在籍する学校の校長先生が認めて下されば、家で学んでいても出席扱いになるのです。

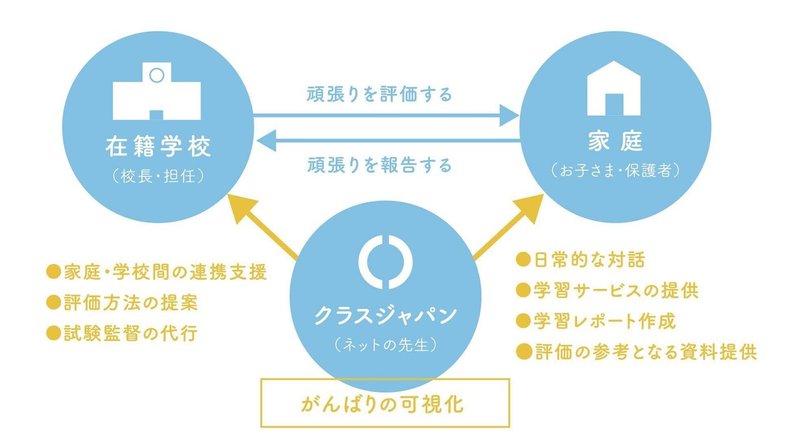

クラスジャパン小中学園では、不登校の子ども達に在宅学習サービスをオンラインで提供し、子どもひとりひとりに担任がつき、子ども達の学習した内容を在籍する学校に報告する仕組みを作り上げました。報告内容を学校が認めてくだされば、子ども達は登校しなくても継続して地元の公立小中学校に在籍し続けながら、自宅で学び続ける事ができます。

不登校の子ども達が学校へ行けない理由は様々です。行きたくても行くことができない場合もあります。また、登校できなくても進学するために学校に在籍していることを維持したいと思う子どももいます。クラスジャパンでは子ども達が学校に戻りたいと思った時に戻れるという選択肢を維持しておくことも大切にしています。「学校に在籍し続ける」というこの考え方に対して「不登校の子どもを無理に学校に戻そうとしているのではないか」と誤解をうけたこともありましたが、決してそうではなく、子どもが進路を考える時の選択肢を出来るだけ多く提示してあげたいと考えられています。

現在、在籍校で出席扱いになっている子どもの数は608人(2020年時点)。まだ積極的に学校側、不登校の子ども達の在宅での学びを推進しようというところまでは到達していません。

その理由としては、保護者が上記の制度について認知が足りず、学校への依頼件数の少なさ、同時に学校側の制度認知不足、前例利用や他校利用実績の少なさによる学校側の長期検討期間、学校長裁量(責任)による制度利用のハードルなどが、保護者会やヒアリングから聞こえてきています。

単なる不登校児の救済というだけでなく、その先を見据えた事業展開

クラスジャパンでは、子ども達が家庭で行うオンライン学習を「出席扱い」だけではなく、「成績評価」にも結びつけたいと考えており、経済産業省主催の「未来の教室」創出事業の1つとして、17自治体と連携し「OJaC(オンラインジャパンクラス)プロジェクト・不登校児童生徒を対象としたICT在宅学習モデルの構築」実証事業として不登校児童を対象にICT在宅学習の実施、人的サポートによる学習効果の定量的調査・測定、学校現場の出席・学習評価のガイドラインモデルの策定・提唱を行っています。

クラスジャパンには「チャット担任」制度があり、平日毎日生徒と会話・相談の対応を行い学習ペースの進捗支援、学習状況レポートの作成を行っています。チャット担任は、学習指導は行わず、生徒はチャット担任のサポートを得て自分で計画した学習内容を自分のやりたい時間に日々行っています。

チャット担任や事務局との子ども達の交流シーン

才能はみだしっ子たちが学校に行きづらくなる原因の1つに、学年を越えた学びを進めることができないという点があります。公教育では学齢ごとに定められた教育カリキュラムがあり、その範囲を超えて学び進めることは難しい状況です。才能はみだしっ子たちは、関心のある分野では何学年も先の内容を理解できてしまう分、学校では周囲に合わせるために「待つ」「他の子どもを教える」といったことをしなくてはならず、自分の関心を深めることができません。学校は、好奇心を満たせる場所だと思って入ってみたら、とても退屈な環境であったと思う子どもが少なくありません。

クラスジャパンの仕組みでは個別最適化された内容を、学齢を越えて好きなだけ好きな時間に学ぶと同時に、よく理解できていなかった内容を遡って学び直すことも可能です。また、カリキュラムは学校の授業のような形式だけでなく、アニメーションを使ったり、動画を視聴したりするなど子どもの関心に合わせた形式を選べるようになっています。

オンラインでも友だちとの交流を可能に

オンラインでの家庭個別学習というと、友達との触れあいが少なく子どもが孤立してしまうのではという心配があるかもしれません。クラスジャパンでは、月一回国内外へオンライン体験活動、ネット部活(2週間に1回Zoomで部活顧問が運営するグループ活動を楽しむ)、ホームルーム(月1回、異なる担任をもつ児童生徒同士が交流)など友だちと交流する仕組みもあります。

また、オンラインならではのネットモラルに対する勉強会や、保護者向けの相談会なども定期的に行っています。

最近の新しい試みとして、クラスジャパンはワーケーション事業を行う企業と提携を開始しました。新型コロナの対策で、リモートワークを経験した世帯が地方移住を検討するケースが増えてきており、その実現には子どもの教育環境整備が必須です。大人が「どこでも働けて、どこでも暮らせる」未来の実現には、子どもたちが「どこでも学べる」ことが必要なのです。保護者の都合でその都度転校するのではなく、オンラインスクールに属して、家族が一緒に住む場所にこだわらない生き方を可能にする新しい選択肢を提示しています。

【インタビュー後記】~酒井の思い~

今回、クラスジャパンをご紹介したのは、在籍する学校で出席扱いとなる、ということをお伝えしたいという思いがありました。不登校を選んだ子どもたちには学校に行かなくても学ぶ場所があること、そして自分の選んだ場所で学び続けることで、その先の進路の選択肢が広がることを知っていただきたいと思ったのです。

オルタナティブスクールを含めて、クラスジャパンのように在籍校での出席として認められる学びの場が増えています。在籍する学校と家庭の連携についても相談に乗って頂くことが出来ます。

中島さんは、「子どもひとりひとりが楽しく学ぶことを実現したい。好きなことをたくさんできる時間を作ってあげたい」とおっしゃっていました。

才能はみだしっ子たちが、たとえ学校という環境に合わなかったとしても、挫折感を感じたりすることなく、自分らしく学びを進められる環境を選べるようになればと願います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?