鴨長明『方丈記』辛いことが多く疲れてしまった人へ

『方丈記』を書いた鴨長明は、究極のミニマリスト。

四畳半の小さな庵を立て、ほとんど物を持たずに暮らした。

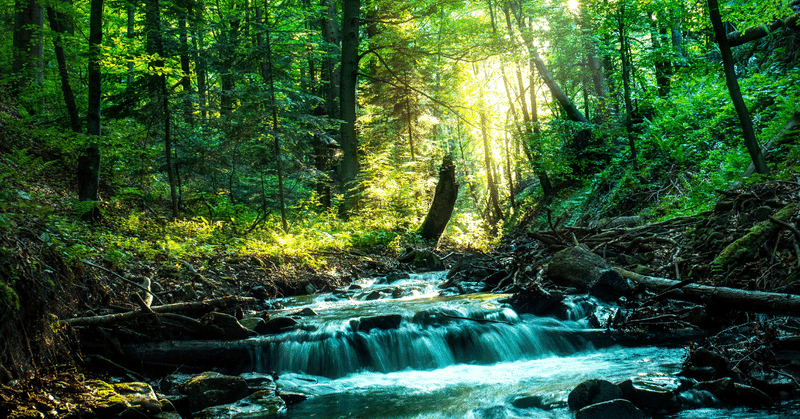

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。

戦・災害・大火・飢饉で消えていく人々や家を、呆然と見つめる鴨長明。冒頭の有名な一節は「無常」(永遠に変わらないものはない)を表している。

現代の私たちも災害・感染症・お金・人間関係など、多くの悩みを抱えながら生きている。方丈記を読んで「どう生きるべきか」のヒントをもらおう。

鴨長明は両親を亡くし、家業である下神神社の禰宜になる道を、親せきにことごとく妨害され、出家した。けっこうさんざんな目に遭っている。出世争いや人間関係に疲れ、山に小さな庵を立てて一人で自由に暮らす。俗世間から逃れ、心は穏やかになるのだが、時々人恋しくて涙する。

仏教の教えである「何事にも執着しない」を実践するが、庵に愛着をもつ自分は、この暮らしに執着しているのではないかと思い悩む。

つまり「永遠に変わらないものなんてないから、何かに執着しても意味がない」と考え、人もモノも思いっきり断捨離したら、始めは身軽で壮快感があったが、時間が経つにつれ、人生が殺風景すぎて寂しくなってきた。「この暮らしが本当に正しいのか、自信がなくなってきた」という感じだろうか。

人間関係に疲れたからといって、一人でずっと山にこもってもいるだけでは幸せにはなれないみたいだ。じゃあ、どうすれば幸せになれるのか?

私は2018年7月の西日本豪雨で被災した。一睡もできずに朝をむかえたので、暑い中、家の片づけをするのはかなりしんどかった。泥水をふき取り、使えなくなった家具やモノを捨て、生活できるように整えなければならない。でもたくさんの友人が手伝ってくれて本当に心強かった。心から感謝している。あのとき駆けつけてくれた人たちのことは、一生忘れない。この人たちに何かあれば、真っ先に駆けつけようと思った。

「人のやさしさに触れたとき、人は心から幸せを感じるんだろうな」

今まで当たり前だと思っていたことが、当たり前ではなくなる経験をすると、確かなものなど何もないと思い知る。人は「無常」を実感する。それでも仲間がいれば、心が救われる。悩みながらでもなんとか生きていける。

目の前の人を大切にすることが「幸せ」につながる。目の前の人を笑顔にできれば、自分も嬉しくなる。「情けは人のためならず」

そのためには、まず自分がご機嫌でいること。機嫌の悪い人は、他人を笑顔にすることができない。読書で自分を整えて、ご機嫌を保とう。

「幸せになるには、自分と周りの人を笑顔にすること」

戦争や災害の惨状を目にすると、衣食住が満たされ健康で笑って暮らせることが、どんなに幸せなことか実感させられる。今ある幸せに感謝して、世界の平和を願う。

『方丈記』から学んだこと

人生は思い通りにはいかないと「覚悟」を決める(心の準備をする)

永遠に変わらないものはない(いいことも悪いことも変化し続けている)

自分と周りの人を笑顔にすると幸せになれる

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしてさらに向上するための活動費に使わせていただきます!