『中絶』について考えてみませんか?

『こうのとりのゆりかご』を通して、妊娠や出産について考えることはあっても、人口妊娠中絶について考える機会は少なかったな、と今さらながら痛感しています。

今米国では、その中絶・人工妊娠中絶についての議論が再燃しています。米国における中絶権は、宗教上も、政治論争としても、長年激しい対立が続いてきました。「女性が人工中絶を選ぶ権利は憲法で保障されている」という根拠になっている連邦最高裁判例に対して、この判例を覆す内容の草案が外部にリークされ、その内容と共に最高裁文書が漏洩したことから、中絶論争が再燃したのです。

もし、この草案が最高裁判決として下されれば、22州で人工中絶が全面禁止されることになります。判事は保守派が多いことから可能性は高いのかもしれません。11月には連邦議会などの中間選挙を控え、中絶権をめぐる論争はますます激しさを増しそうです。

日本の中絶について、改めて見てみると

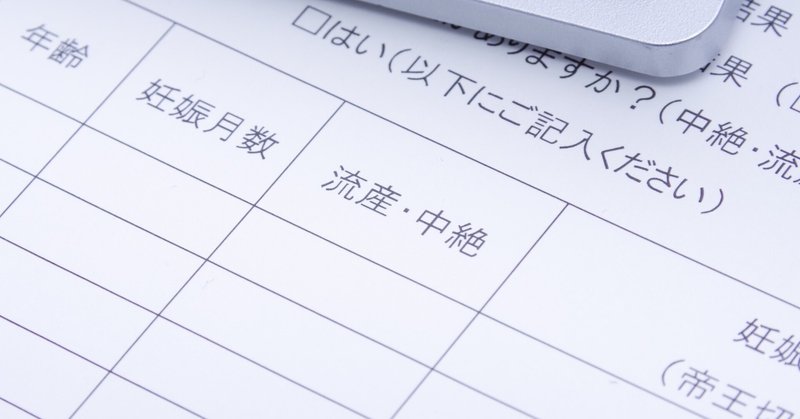

●人工妊娠中絶手術は『母体保護法』が適応される場合に認められ、現時点での妊娠を中断しなければならないと判断された際に行う手術。

●妊娠初期(12週未満)には『子宮内容除去術』として『掻爬法』または『吸引法』が行われる。子宮口をあらかじめ拡張した上で、ほとんどの場合は静脈麻酔をして、器械的に子宮の内容物を除去する方法。

●妊娠12週〜22週未満ではあらかじめ子宮口を開く処置を行なった後、子宮収縮剤で人工的に陣痛を起こし流産させる方法をとる。個人差はあるが、体に負担がかかるため通常は数日間の入院が必要。

●妊娠12週以後の中絶手術を受けた場合は役所に死産届を提出し、胎児の埋葬許可証をもらう必要がある。

●中絶手術はほとんどの場合、健康保険の適応にはならない。妊娠12週以後の中絶手術の場合は手術料だけでなく、入院費用もかかるため経済的な負担も大きい。

●人工妊娠中絶手術を実施できるのは母体保護法により指定された『指定医師』のみ。母体保護法指定医と標榜している医療機関でこの手術を受けることが可能。

●海外では妊娠初期の中絶薬を発売している国もあるが、日本では現在認可されていない。

―母体保護法に定められた適応条件―

母体保護法 第三章 母性保護

第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

一 妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

二 暴行若しくは脅迫によってまたは抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

2 前項の同意は,配偶者が知れないとき、若しくはその意志を表示することができないとき、又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の意思だけで足りる。

日本での2020年の人工妊娠中絶数は145,340 件。紹介した法令等に基づいて行われています。ある女性から「掻爬がどれだけの痛みを伴うか」を聞いたことがありますが、想像することはできませんでした。妊娠や出産、中絶など、男性である私には経験できません。これまでは、どこか他人ごとのように受け止めていたのかもしれません。

日本は『中絶天国』と呼ばれる時期があり、その後にタブー視する時期もあり、現在に至っています。米国ほどではなくても国内でも中絶に対する考えはさまざまです。それでも中絶を喜ぶ人はおそらくいないでしょう。女性の権利としての中絶権を認めつつも、中絶の必要がない状況をつくるために、性教育の問題を指摘する人は少なくありません。

『こうのとりのゆりかご』の議論の際、『望まれない妊娠』という言葉を使うことがあります。望まれようが、望まれまいが、生まれてくる子どもたち一人ひとりを大切にしなければならないことは論をまたないはずです。

妊娠や出産とともに、中絶についても、タブー視することなく論じる時期にきている。それはともに命に関わることだから……。

今さらと思われるかもしれませんが、米国の論争を見ていてそんなことを感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?