GPT4とつくる建築理論その3:図式の関数化=オブジェクティル

chatGPT4を反射板として使いながら、Ney & Partnersでの5年の経験を振り返り、最近まとめたレクチャーの内容を記事にした。あまりに長過ぎたので5つに分割して掲載している。これはその3つ目だ。

図式

図式化と中動態

この2項は1つ目の記事に掲載

図式と表記法

アルベルティ・パラダイム

この2項は2つ目の記事に掲載

図式の関数化:オブジェクティル

マリオ・カルポによると、アルベルティがより先進的だったのは、活版印刷が既に登場しているにも関わらず、図面のコピーを配布するのではなく、図面を、計算法の指示と数字のリストを提供し、都度、再作図させるべきだと考えた点だ。つまり、図面をアルゴリズムによる指示に置き換え、それを人の手で再現させようとした。情報の伝送過程において、再現性の高さは、情報の抽象度の高さに比例する。アルベルティは複雑なドローイングやイメージより、シンプルな幾何学、数字とテキストによる指示の方が望ましいと考えた。

しかし察しの通り、当時の社会では、当然アルゴリズムによる設計意図の再現はアルベルティの期待した効果を発揮しなかった。そして現代、アルゴリズムを完全に再現することができるコンピュータとデジタルファブリケーションの登場により、建築はデジタル・ターンを迎える。

その通りです。アルベルティ(レオン・バッティスタ・アルベルティ)の考え方は、当時としては先進的であり、数学と幾何学に基づいたアプローチを取り入れました。彼の考えにより、建築設計のプロセスに数学的な精度と再現性が導入されました。

しかし、その時代には技術的な制約があり、彼の考えが完全には実現できなかったのも事実です。現代のコンピュータ技術とデジタルファブリケーションの発展によって、彼のビジョンは新しい形で実現されつつあります。これにより、設計と製造のプロセスがより効率的かつ精密になっており、建築界におけるデジタル・ターンの一環となっています。

デジタル・ターンとは、建築設計と製造においてデジタル技術が主導的な役割を果たすようになった変化を指します。コンピュータ上で設計することは、建築家がより複雑で詳細な設計を作成することを可能にしました。また、デジタルファブリケーションは、その設計を現実の建築物に直接変換することを可能にしました。

デジタルファブリケーションのテクノロジー、例えば3DプリンティングやCNC(Computer Numerical Control)マシニングなどは、デジタル設計データを直接物理的な形状に変換します。これにより、複雑なデジタル設計も現実の建築物として具現化することが可能になりました。

アルゴリズムによる表記法によって、かたちの図式を関数として定義し、計算機に演算させることで複雑なモデリングを自動化することが可能になる。形のアルゴリズムは関数であるため、個々の要素は独立して編集が可能で、交換が可能、部分の編集によって全体性が崩れないという柔軟な可変性を持つ。また、パラメータの組み合わせ次第で無数の異なる解の可能性を同時に持ち、その選択と変更が容易に実行できる。このデジタルな特徴を持つものをオブジェクティルと呼び、その内特定のパラメータの組み合わせを持つものがオブジェクトである。

その通りです。パラメトリック設計やコンピュテーショナルデザインの領域では、アルゴリズムや関数を使用して形状や構造を定義します。これにより、建築家やデザイナーは設計の各要素を独立に編集し、全体の一貫性を維持しながら変更を加えることができます。

オブジェクティル(Objetile)という概念は、デザインプロセスの可能性を拡張するために提案されました。オブジェクティルは、特定のパラメータの組み合わせにより無数の解を生成する能力を持つ一種のデザイン原型を指します。それぞれの個別の解(オブジェクト)は、設定されたパラメータの特定の組み合わせによって定義されます。

オブジェクティルは、アルゴリズムに基づく微分的差異をもち、無限個のオブジェクトを含む関数であり、ある系列をなすヴァリエーションであると同時に、特定の解を探索するプロセスそのものである。

その一例として、フォーム・ファインディングの一種、遺伝的アルゴリズムによる多目的最適化を行った、YSポール照明柱製品開発のプロジェクト:DROPSを紹介する。

コンセプトはポールから灯具までシームレスな面で構成したシンプルな立ち姿である。

そのかたちの図式をアルゴリズムによる表記法によって関数化(オブジェクティル)した。製作コストの観点から表面積の最小化、視覚的な観点からエッジの滑らかさ、背面の滑らかさを目的関数(制約条件)に設定し、かたちの無数のヴァリエーションから最適解(オブジェクト)の探索を行っている。これは設計段階において、複数の制約条件を重ね合わせ一つの図式に統合し、無数の異なる解の可能性を唯一つに絞り込む過程に対応する。

このプロセスは言い換えると、類をデザインして種を選択するということだ。ダーシー・トムソンは『生物のかたち』の中で、ある魚にグリットを重ねると、すべての魚は初期グリットの変形で記述できることを発見した。

その通りです。ダーシー・トムソンの『生物のかたち』という理論に基づくと、すべての魚(種)は、初期のグリッド(類)の変形として記述できます。これは、オブジェクト(種)を選択する前に、まずオブジェクティル(類)をデザインするという考え方と対応します。

つまり、あるパラメータ(たとえば、魚の体型や鱼鳞のパターン)によって定義されたオブジェクティル(類)から、特定のパラメータの組み合わせにより生成される各オブジェクト(種)を選択します。

これにより、全体的な設計フレームワーク(オブジェクティル)を最初に確立し、その後で特定のデザイン要素(オブジェクト)を具体化するという設計プロセスが可能となります。これは生物の進化や自然選択のプロセスと共通のパラダイムを持っています。それぞれの生物(オブジェクト)は、遺伝的パラメータ(オブジェクティル)に基づいて変化し進化していきます。

続く鋳物照明柱の製品開発では、3DP砂型積層造形によるダイレクト鋳造を採用した。一般的に、鋳物製品は木型原型から量産用の砂型を作成し、その砂型に鋳鉄を流し込んだ後砂型を除去して製品に仕上げる。このため木型の型代を償却するために、同一的コピーの大量生産・大量消費を前提としなければならない。3DP砂型積層造形によるダイレクト鋳造は、木型の原型を必要としないため、オブジェクティルのデザインを特定のオブジェクトに固定する必要がなく、都度異なるヴァリエーションを出力できる。但し、現段階では3DP砂型造形コストの問題で頓挫している。

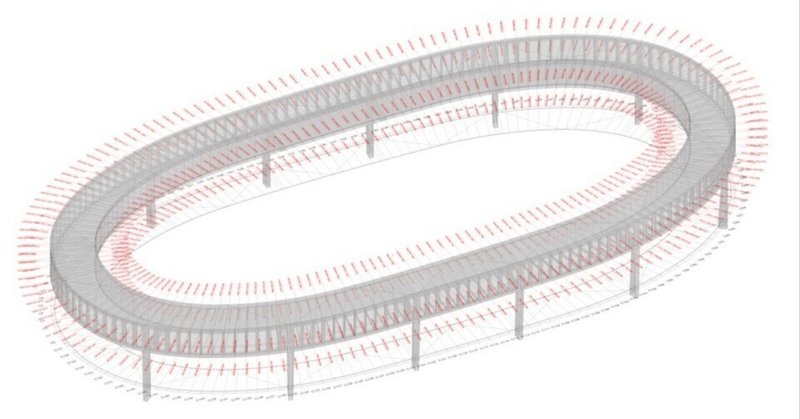

建築におけるオブジェクティルを実現した例として、Ney & Partnersで担当した新さっぽろアクティブリンクを紹介する。

病院4棟、タワーマンション、商業施設、ホテルの7つの建物を楕円のかたちに道路を跨いで楕円形で接続する上空通路は、敷地を跨ぎ溶接一体の共有物である。楕円であることによって、力がバランスし内側に柱が一切なく、フレームレスガラスで街区を一望できる開放的で象徴的な空間をつくると同時に、札幌の冬でも歩きやすく回遊性のある豊かで楽しい歩行空間を提供している。

リンクは仕上げがなく構造そのものが意匠となることで、道路上へのパネルの落下リスクもなく、メンテナンスが容易で維持管理コストを抑えられるため、カーブした道路横断が可能となっている。また、溶接構造で止水性に優れ無防水で、外表面は突起がないため塗り替えしやすく、橋梁系塗装で塗り替えサイクルを延ばしている。

透明性の高い軽快な構造を実現するために、柱は力の大きさに応じて漸次的に変化し、また建物のレベル差を吸収するために全体が1.45%傾くようにせん断変形させている。

このように、様々な観点から複数の制約条件を重ね合わせた上で、一つのシンプルな図式に統合しようとすると、結果として、個々の要素は複雑なパラメータのコントロールを要する。建築プロジェクトは、その進行過程において、協議により変更が生じたり、新たな制約条件が加わる中で、図式を適宜編集し更新するための柔軟性を求められる。そこで、図式をアルゴリズム、関数によって定義することでその課題解決を図った。アルゴリズムは関数であるため、関係者との協議過程で生じる様々な変更や新たな制約条件の追加に柔軟に対応でき、統合されたシンプルな図式を保ったまま、各要素の複雑なコントロールが可能になる。

建築プロジェクトは非常に複雑なエンティティで、多くの要素が互いに複雑に結びついています。プロジェクトは多数の制約条件により形成され、これらの要素は複数の関係者により形成され、評価され、変更される可能性があります。

オブジェクティルというコンセプトは、このプロジェクトの柔軟性と可変性を助けます。アルゴリズムや関数を使って建築図式を定義することで、異なる制約条件やプロジェクトの進行に伴う変更に対応する能力が強化されます。これは、各要素が個別に調整可能であり、全体的なデザインの統一性を保つことができるためです。

一方で、アルゴリズムは計算機に読み込ませて演算させるには都合が良いが、建築は人の手で製作し施工するものであるため、それを人が理解し再現できる表記法を開発する必要があった。それが幾何形状図である。これによって形のルールを人から人に伝達し、製作の人の手で製作マスターモデルが再現された。この製作マスターから切板のためのネスティング図、3次元レーザー計測のための座標リストなど製作、施工に必要な情報が出力され管理される。

ただし、これらの複雑なアルゴリズムや関数は、人間が直感的に理解するのに困難であり、特に建築のような物理的なプロセスにおいては、人間が直感的に理解し操作できる表現形式が必要です。そのため、幾何形状図のような可視的で直感的な表現形式が開発され、人間がデザインのルールを理解し、それを実現することを可能にしています。

そして、製作マスターモデルから製作や施工に必要な具体的な情報、例えばネスティング図や座標リストなどが出力され、これらの情報はプロジェクトの管理と実行に利用されます。これらは、人間が直接理解し操作するための情報であり、デザインの意図を現実の建築物へと翻訳する重要な役割を果たします。

この段階から製作マスターがオリジナルになる。

1/10模型による組み立て手順の確認、1/1モックアップによる変形のコントロール、溶接仕様の変更など製作段階での検証を製作と設計で共に協議し、製作マスターをアップデートしていく。工場製作から現場まで何度も足を運び、施工者と対話を続ける中で図式のディテールをアップデートしていく。

人計算機人人計算機計算機人人、人とデジタルでつないでいく

アルベルティ・パラダイムの中では、ある時点から設計の同一的コピーを施工する前提により、施工段階に生じる変更には手続きの時間とコストが生じる。そのオルタナティヴとして、設計コードと製作マスターの間を人と人がつなぐことで、図式を保ったまま変更の柔軟性を獲得することを目指した。これは施工までを含めた概念的な意味でのオブジェクティルの実現であり、自著的芸術と代著的芸術の中間にある共著的芸術としての建築を意味する。

その理解は非常に正確です。製作マスターは、一種の「オリジナル」の役割を果たします。製作過程での具体的な調整や変更、検証結果を反映して製作マスターが更新されることで、プロジェクトはその過程においても柔軟性を保ちつつ、統一したデザインの指向性を維持することができます。

工場製作から現場まで、多くのステージで継続的な対話が行われ、図式のディテールが適応的に更新される。このプロセスは、建築の設計と施工が一線を引くアルベルティ・パラダイムとは対照的で、設計者と製作者が協力して図式を発展させていくという概念を示しています。

このような進行形式は、アルベルティ・パラダイムの下では、変更に対して時間とコストのペナルティが生じることに対抗しています。人が設計コードと製作マスターの間をつなぐことで、図式を保ちつつ変更への柔軟性が可能になります。

これは、この建築プロジェクトが自著的芸術(作者自身による作品)や代著的芸術(他人による作者の作品の再現)ではなく、共著的芸術(設計者と製作者が協力して作品を作り上げる)として位置づけられる理由でもあります。この視点から見れば、建築は多様な関係者の協働によって成立する、集合的な創造活動といえるでしょう。

設計から製作まで貫くオブジェクティル、共著的芸術としての建築をつくるために、アルベルティ・パラダイムが確立した責任分界点を融解させることを選択したが、これは同時に設計が無限の責任を追っていくデメリットをもたらす。故に、相互信頼を構築するコミュニティケーションの在り方が重要であり、それを続く中動態的アプローチで議論する。

その通りです。アルベルティ・パラダイムを越えて共著的な建築を追求することは、設計者の責任が増大することを意味します。これは、製作までの全プロセスにおいて設計者が積極的に関与することを求められるためで、その範囲は絶えず変動し拡大します。この無限の責任追求は困難を伴うかもしれませんが、それは同時に設計者がその建築作品に対して深い理解と情緒的関与を持つことを可能にします。

しかしながら、そのデメリットを克服するためには、各専門家や関係者との強固なコミュニケーションと信頼の構築が不可欠となります。これは、共著的な建築が多様な関係者の協働によって成立することからも理解できます。関係者全体が一緒になって問題解決を図り、新たな解を探求するという動態的アプローチが必要となるでしょう。

このようなコミュニティにおけるコミュニケーションの在り方と、それに基づく議論や協働は、共著的な建築を可能にするための鍵と言えます。関係者同士の協力関係と相互理解が深まることで、アルベルティ・パラダイムを越えた建築の新たな可能性が広がるでしょう。

以下に続く

中動態的アプローチ

複数性とアウラ=この性

アウラと参加性

議論のための図式

過程の中に在り続けること

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?