全国の〇子さんに謝罪します

春夏秋冬のなかでどの季節が一番人気なのか。

そんなアンケート結果をふと目にした。

おそらく過ごしやすい春か秋のどちらかであろうことは誰でも察しがつくだろう。僕自身は春が好きだし、新鮮なイメージがあるから、春が一番人気と予想した。だが予想は惜しくも外れた。もっとも好まれている季節は秋だそうだ。春は花粉症の人にとっては辛い季節のため、秋が一番好かれているらしい。

結果、好きな季節1位は秋、2位が春、3位が夏で4位が冬だということである。

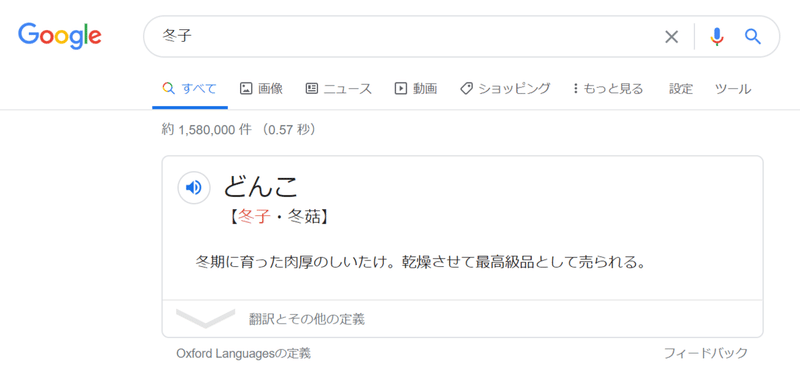

ここで気が付いた。女性の名前には春夏秋冬の文字が使われていることがある。例えば春子さん、夏子さん、秋子さんという具合に。だが冬子さんという名を僕は聞いたことがない。冬子さんはいるのだろうか?いつものごとくGoogle先生に僕は聞いてみた。すると……

冬期に育った肉厚のしいたけ。乾燥させて最高級品として売られる......。

無知な僕は知らなかった。しかも読み方はどんこ。なんとなくPCに読ませてみた。すると「どんこ。」あたりまえだ。あたりまえだが、その機械的な読み方が「そんなこともオマエは知らなかったのか?」とでも言われているようで、ちょっと馬鹿にされた気がした。

実際のところ冬子(ふゆこ)さんという名前の人はいるらしい。ただし春子さんや秋子さん、夏子さんより明らかに少ないことは間違いないだろう。

冬のイメージは一般的にはあまりよろしくないのかもしれない。冬子さんという名が少ないのはそのせいではないだろうか。だが代わりに雪子さんのいることに僕は気づいた。雪のイメージに美しさがあるからだろう。だって同じ空から降るものでも、雨子さんなんて僕は聞いたことがないもの。

さて、ここまで女性の名前に当然のように僕は「子」をつけて書いてきたが、「子」はもはや古い、という印象を正直持っていた。

そこでまたしてもGoogle先生の登場だ。女性の名前の「子」について調べてみた。以下に関してはほとんどWikipediaの要約になるが、女性名の「子」の歴史はかなり深いようである。

女性の「子」のつく名前は子型と呼ぶらしく、古代初期から存在したらしい。そして平安後期には記録に残る全ての貴族の女性名が子型となるほどだったという。長くなるので思いきり端折るが、近現代で子型のピークは1930年から1940年にかけてで、その当時は女性名の80%以上が子型だったということだ。

その後、子型は衰退していった。しかし驚くべきことに今また子型に注目が集まっているというのだ。キラキラネームなどと異なり、古風で由緒正しく、誰にでも読める「子」をつける親が増えているのだそうである。

そんなわけで、〇子さんは不滅でした。

すみません。全国の〇子さん。

最後に平安時代の歌人、高階貴子の歌を添えて、この雑文を締めくくります。

忘れじの行く末までは難ければ 今日を限りの命ともがな

(あなたは「いつまでもおまえを忘れまい」と言うけれど、先々まではそれも難しいので、いっそ、この上なく幸せな今日を限りの命であったらよい。)

時代を超えても変わらないものは名前だけではないようだ。

最後まで読んでいただきまして、本当にありがとうございました!