見るのが100倍オモロくなる西洋美術史PART-5 〈初期中世の美術〉

美術の歴史を知って、美術鑑賞をもっとおもしろく見てみましょうと始めたこの企画。

今回は第5弾、初期中世の美術についてです。

これから説明する初期中世というのはザックリ西暦500年~1000年くらいのゲルマン民族文化についてです。ゲルマン民族のなかでもアイルランド、フランス、ドイツが特徴的ですので、美術史としてはそのあたりについて知っておくと良いと思います。

*

西ローマ帝国滅亡(西暦480年ころ)後、今でいう西ヨーロッパあたりの地域の文化がどうなっていったか?ということなのですが、当然それぞれの地域の民族文化にキリスト教美術が混ざり合って独自の発展をしていったわけです。

今回は以下の4つの美術について見ていきますね。

① ケルト文化(現アイルランド)

② メロヴィング朝(現フランス)※西暦481-751

③ カロリング朝(現フランス) ※西暦751-987

④ オットー朝(現ドイツ)

Ⅰ.ケルト文化+キリスト教

アイルランドには昔からケルト民族がいました。そこに5世紀あたりからキリスト教が広まっていきます。

ケルト文化ならではの装飾的かつ抽象的な文字と、人物や動物のかたちを織りまぜた複雑な装飾文様がキリスト教美術とミックスしました。

有名な装飾写本は三大福音書写本とよばれている『ケルズの書』『ダロウの書』『リンディスファーンの書』です。ちょっとファンタジー映画とかゲームに出てきそうな感じですね。

特に「ケルズの書」は世界でもっとも美しい本と呼ばれています。

Ⅱ.メロヴィング朝

フランスではゲルマン民族の大移動のあとにフランク王国のクロ―ヴィスによってメロヴィング王朝(481‐751)が開かれました。クロ―ヴィスは493年にキリスト教に改宗します。

美術的にはクロワゾネの技法と蛮族趣味を融合させたり、鳥獣や魚をモチーフにした「鳥魚文」の文字装飾をつかった写本を作りました。

◆クロワゾネ

クロワゾネとはフランス語で「仕切る」という意味があり、日本語では「有線七宝」と呼ばれているエナメルを使った非常に高度な技法です。

※ちなみに世界最高の時計ブランドといわれるパテックフィリップがクロワゾネ技法の文字盤の腕時計を作っていて、価格は2億円だそうですよ。

Ⅲ.カロリング朝

さて、その後メロヴィング朝はカロリング家のピピンによって王位を奪われてしまいます。そして800年にはピピンの子息、カール大帝がローマ教皇からローマ帝国皇帝の帝冠を与えられたのです。

カール大帝は古代ローマ帝国の威光を復活させるため、カロリング・ルネサンスと呼ばれる文芸復興を行います。

カール大帝の目指した古代とは、ギリシア古典ではなくキリスト教化された古代ローマ末期でした。この古代的な様式は写本挿絵などに見られます。先のケルト的な抽象文様から脱し、人物のモチーフを中心にした芸術を復興したのです。

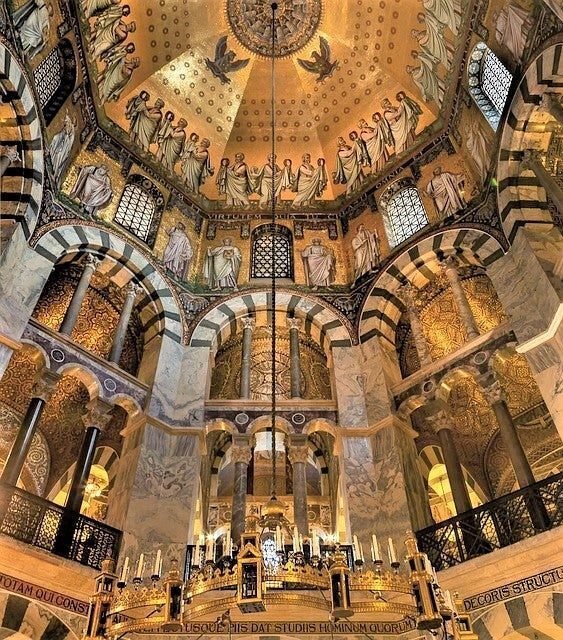

カール大帝が建造した「皇帝の大聖堂」と呼ばれる『アーヘン大聖堂』はローマ的建造物の真髄といわれています。

※タイトルの写真もアーヘン大聖堂内部の写真です。

Ⅳ.オットー朝

ドイツではオットー朝の創始者オットー一世が962年にローマ教皇から神聖ローマ帝国の冠を授かりました。これによってドイツではカロリング朝の文芸復興が再び重んじられ、ビザンティン美術も結びついて独自の文化をうみだします。

特に写本にみられる「オットー三世の福音書」のような表現主義的な作風は、オットー朝美術の本質を表しているといえるでしょう。

上の『聖ペテロの足洗い』は、線も硬くて、身振りもおおげさ、自然な表現には見えませんよね。

◆表現主義

非自然主義的な描きかたで、内面的な感情の表れや主観的な意識の過程を強調するような芸術の傾向のこと。近代絵画では、ゴッホやムンクなどがその代表といえます。

まとめ

以上、初期中世の美術についてお話してきました。

初期中世の美術は、西ローマ帝国滅亡後、多民族の文化とキリスト教文化が融合していき、独自の文化を発展させていったところが特色といえるでしょう。

おまけ:こちらから『ケルズの書』デジタル版が見られます。興味がある方はどうぞ。

※参考文献:西洋美術史(美術出版ライブラリー 歴史編)/鑑賞のための西洋美術史入門(リトルキュレーターシリーズ)/Wikipedia

最後まで読んでいただきまして、本当にありがとうございました!