「円安」「物価高」に感じる心の動きからこれからの幸せを考える

皆様、こんにちは。

ニュースを見ていると、毎日のように「円安」や「物価高」といった言葉を聞き、なんだか不安な気持ちになりますよね。

今回は為替相場からこれからの幸せまで考察してみたいと思います。

いつから円安になったの?

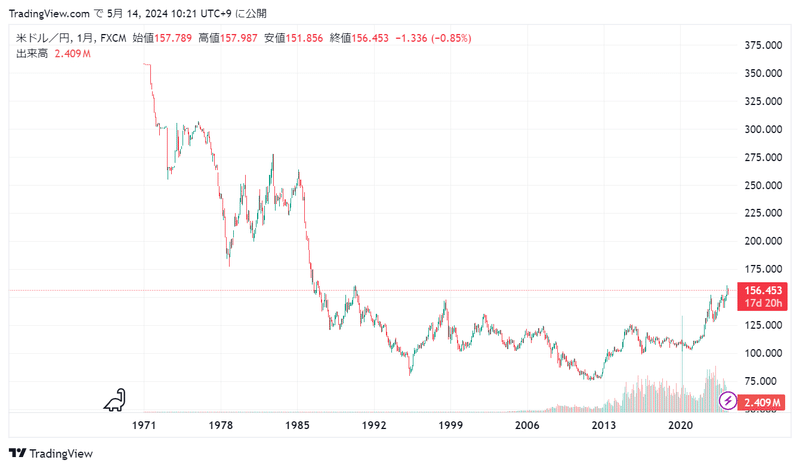

上記は為替が変動相場制になってから現在までのチャートです。

1971年から為替が変動しているのがおわかりでしょうか?

1971年までは固定相場制で、1ドル=360円に固定されていました。

また、ドルは「金(きん)」に裏付けされており、「金1オンス=35ドル」でした。

では、1971年に何があったかというと、「ニクソンショック」です。

アメリカの当時の大統領であるニクソンがドルと金との交換を停止したのです。(理由については割愛します。)

その結果、世界は大きな混乱にみまわれます。

みるみるうちにドルは安くなっていきました。

それでも1ドル=175円以上はキープしていたのですが、1985年には更に「プラザ合意」が決定され、みるみるドルが安くなっていきます。

「プラザ合意」を簡単に説明すると、ドルが高くてアメリカの貿易赤字が拡大してるので、為替介入してなんとかしてよね。という内容です。

そこでG5が協力し、為替は急激にドル安円高へと進んでいきます。

1年後の1986年には1ドル=150円前後まで下落します。

1ドル=150円前後と考える、だいたい今と同じぐらいですね。

1986年頃の日本の状況

1986年頃の為替の動きだけでいうと、今と逆の動きをしています。

1986年頃は、どんどん円高になるような方向性。今は、どちらかというとどんどん円安になるような方向性です。

では、1986年の生活や世の中の状況はどのようなものだったのでしょうか。

試しに、Wikipediaで「1986年の日本」を調べてみると、「一般的にこの年からバブル景気とされる。1991年初頭に崩壊するまで4年半(1992年初頭頃にバブル景気が正式に終結するまでを含めると、約5年余り)続いた戦後で二番目に長い好景気である。」とあります。(参考:Wikipedia「1986年の日本」)

1986年はバブル景気の始まりの年ですが、そもそも「プラザ合意」によってバブル景気が起こったとも言われています。急激に為替が円高に振れたことにより、海外に流れていたお金が国内に巻き戻されたのです。(円高の場合、輸出企業にとっては利益が削減されます。また、海外へ投資をしていた場合、為替差損が出ます。)

その結果、日本国内の株価や不動産が買われることとなり、値段がどんどん上がっていきました。

日本中が好景気に沸いていた時代です。

バブル期と現在の国民満足度の違い

では、今の状況はどうでしょうか?

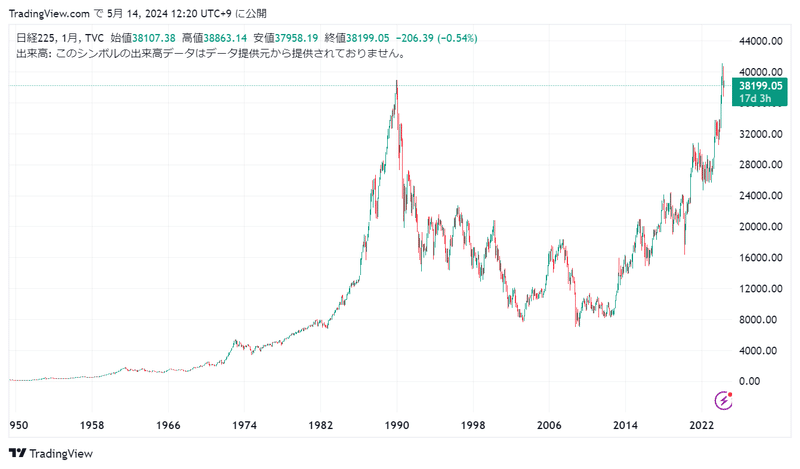

なんと、2024年2月22日に日経平均株価は最高値を更新しました。

3月には4万円台を突破と、株式だけをみるとバブル期並みの景気のよさです。

では、国民の意識はどうなっているのでしょうか?

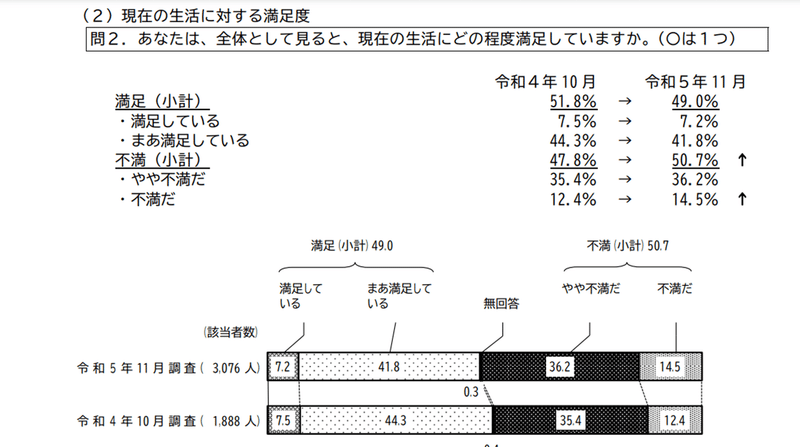

以下は、内閣府が出している「国民生活に関する世論調査」です。

【内閣府「国民生活に関する世論調査」(令和6年3月)】

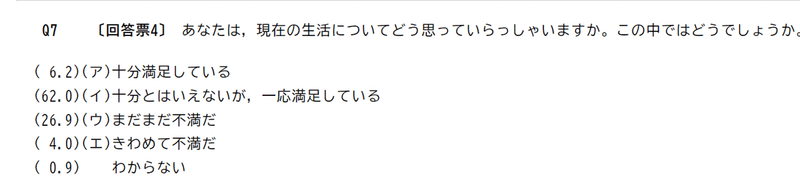

【内閣府「国民生活に関する世論調査」(昭和61年5月)】

現在の生活への満足度を計る問いを見てみましょう。

昭和61年5月の調査では、「(ア)十分満足している」「(イ)十分とはいえないが、一応満足している」をあわせて68.2%の人が現在の生活に満足しています。

いっぽう令和6年3月の調査では「満足している」「まぁ、満足している」人はあわせて49.0%となりました。

また、昭和61年5月の調査では、「きわめて不満だ」が4.0%なのに対して令和6年3月では「不満だ」が14.5%となっています。

令和6年では、昭和61年時に比べて国民の生活への満足度が低下していることがうかがえます。

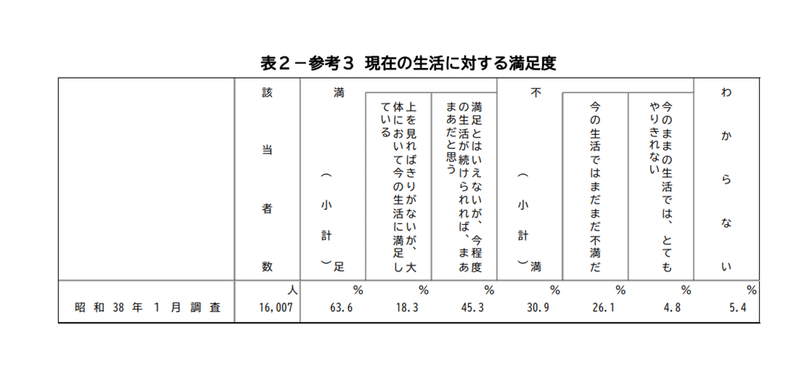

参考までに、昭和38年時の調査結果は以下のとおりです。

昭和38年時と昭和61年時では、国民の満足度は似たようなもののようです。

昭和38年といえば、戦後の高度経済成長期まっただ中。

少し、国民にも余裕が出てきたころではないでしょうか。

「満足」という回答の中には、これから生活が豊かになっていくという「期待」も含まれていたのかもしれません。

まとめ

数十年前に比べて、国民の生活に対する満足度は低下しています。

国民満足度の低下に関して、「増税により生活が苦しくなった。」などさまざまな要因が考えられますが、「未来に期待できない。」ということもあるかもしれません。

高度経済成長期やバブル期には、「日本はこれから発展していく。」といった未来への期待があったのではないでしょうか。

いっぽう、現在では生活が随分便利になり、豊かになりました。

スマートフォンなんて昭和時代には考えられなかったし、1年中世界中のさまざまな美味しい食べ物を食べることができます。

でも、「未来への期待」は?といわれると、ハテナマークが浮かんでしまいませんか?

生活レベルの向上という点で人類はある程度、行くところまで行ってしまったのかもしれません。

増税や戦争、災害、さまざまな不安要素が取り巻く中、いかに「未来に期待できるか」が、こらかの人々の幸せに関係してくるのかもしれません。

★おススメ書籍★

※この記事はAmazonアソシエイト・プログラムに参加しています。

※商品に関するお問い合わせはAmazonもしくは提供元までご連絡ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?