勁草書房「思想の科学事典」(1969)「同性愛」の項

私の子ども時代には辞書や教科書に同性愛を「異常」「倒錯」「非行」とする文言記述が散見されたものだけど、ご紹介するこの本ではまたちがうものが読める。ざっくり言えば、知識人が「当時の日本社会に蔓延していた同性愛嫌悪(ホモフォビア)を大上段から叩き斬った」のである。私が生まれる前に出版されていた本の中で。――書き出しはこうだ。

同性愛と人間の関係は、何も新しい問題ではない。レヴィ・ストロウスの「悲しき南回帰線」には未開民族のあいだで同性愛がさかんなことの記述がある。

同性愛が法的禁治であったヨーロッパにおいて、同性愛問題はかなり系統的に論じられてきたが、フロイトの精神分析と性心理の研究はそれらを総括し、同性愛者を特殊な人間として異性愛者から区別することに反対し、同性愛者の復権を主張した。

フロイトの弟子であったシュテーケルなども熱心な同性愛の擁護者となったが、いっぽう芸術家のなかでも、同性愛の復権は試みられており、そこにある種の「現代美」をみとめようとする働きがとくに戦後は強くなった。

三島由紀夫や大江健三郎という学生作家出身の文学者が好んで同性愛をその作品のモチーフに選ぶのは、よく知られている。

いわゆる大衆小説家のあいだでは、同性愛はモチーフとはならずモダニズムの作家のあいだで同性愛が好んで取り上げられるのは興味のある問題である。

レヴィ・ストロース&フロイトのコンボからの、三島&大江、モダニズム。こういうことを語る人はいたし、文壇系ゲイバーの深夜2時くらいってきっとこんな感じだったんじゃないか。――倒錯に「現代美」をみる、ここまでなら或いは「ありがち」な扱いだったとも思うけれど、次である。

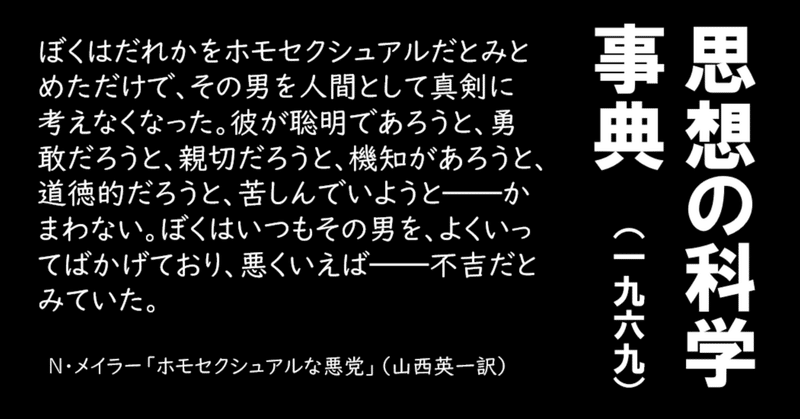

「ぼくはだれかをホモセクシュアルだとみとめただけで、その男を人間として真剣に考えなくなった。彼が聡明であろうと、勇敢だろうと、親切だろうと、機知があろうと、道徳的だろうと、苦しんでいようと――かまわない。ぼくはいつもその男を、よくいってばかげており、悪くいえば――不吉だとみていた。」

この引用はノーマン・メイラーの「ホモセクシュアルな悪党」(山西英一訳)による。メイラーのこの告白は、驚くほど見事に今日の同性愛問題を露呈している。

同性愛者に対して <紳士的> な差別と偏見を抱いていたメイラーの意見を、ほとんど決定的に改革してしまったのは、D.W.コーディ著「アメリカのホモセクシュアル」とウィリアム・ライヒ著「性の革命」の2冊の本と、ホモセクシュアル雑誌「One」誌であった。

同性愛者にたいする差別は、黒人やユダヤ人にたいする差別とおなじく政治的な差別である、と考えるにいたったメイラーの思想は興味ぶかい。

この部分だけで、生きられたんだよなあ。これ(思想の科学事典)を見つけた時は小学生だから細部は理解できない。しかし必死で読むし大まかには理解できるから、この箇所で少年だった私は傷つき――同時に救われた。傷ついたのは実生活で感じている悪意(人々がゲイに抱く心理)が「観察し推察していた通りに」書かれていたから。「思い込みではなかった」、と現実を突きつけられた。しかしメイラーの回顧に見る誠実さ、「同性愛者にたいする差別は、黒人やユダヤ人にたいする差別とおなじく政治的な差別である、と考えるにいたった」という事実に、救われたのだ。人は変われると。自らにあった偏見や悪意を率直に語る人の文章は、もちろん文脈によるが、抑圧されている者を「魂を救済する」レベルで救ってくれる。

「思想の科学事典」は1969年の本であって、その点に留意して読まれなければならない。学説ではなく読み物だし、まだ曖昧模糊とした部分が多かったこの時代に同性愛者はどのような存在として見られていたのか感じるため「だけ」の読書でなければならないと思う。情報は古い。

(中略)ともあれ、同性愛を特別に異常に性転倒とみる考えかたは、今日までのところ、ほとんど科学的に論破されつくした感じである。

前掲のストロウスの著作によれば、未開人たちは公然と白昼、その甘美な同性愛を楽しんでいたという。猫の子がじゃれあうように、同性はふざけあっていた。

いまは同性愛は、陽の当らぬ場所での隠微な関係に閉じ込められている。そして、それゆえに同性愛は、犯罪の環境を形成したり、あるいは秘密結社化し、いっぽうでは逆エリート層として存在するようになった。

秘密結社化や逆エリート層として自らを立て直すようなパワーが同性愛者にあったとは考えにくいし、それこそゲイバーに高名な作家や文化人が通ったというような状況が筆者のこうしたイメージを醸成したのかもしれない。

しかし、すべてこうしたことは、たんに同性愛だけがおかれている環境ではなくして、今日のわれわれの「性」が、本質的には発育不全の状態におかれていることの一部でしかないのである。陽の当る場所にあると考えられている異性愛が、それにもかかわらずどれだけ激しく犯され、頽廃させられているかを、わたしたちは知っている。

(中略)

正常な恋愛、正常な婚姻、正常な性交といった疑問の余地のない場所のなかの全域にわたって性の歪曲は進行しつつあり、何人もそこから自由ではありえない。同性愛だけが特別に不当な位置におかれているわけではなく、じつに今日の性全般が、不当に配されているという状況のなかに今日の人間の問題がある。

したがって、同性愛や性転換という、表面いかにも「異常」でスタティックな問題をとおしてしか今日の性の状況をとらえられないとするモダニズムの芸術論は、性のトータル・ヴィジョンをになうことができないのである。

同性愛を美学として理解しようとする試みは、筆者によって徹底して糾弾されている。欺瞞的に同性愛を枠に押し込めてはじめて異性愛は「正常なるもの」として対置され、表面いかにも「正常」を装うのだが、それは異性愛そのものも不当に扱われている状況を糊塗する。筆者はその陥穽にはまることをよしとしない。「異常」を作り出して「正常」に隠れ「素晴らしいものがあったはずだと幻想する」精神の堕落を厳しく批判するのだ。

それはちょうど、同性愛者たちが、自分たちの資質にはなにか特別にすぐれたものがあるんだと想像して、異性愛者にたいして優越意識をもつことが、その反対とおなじようにバカげた観念であるのと相似している。

この後ひと下りあって、筆者は「もっとも、同性愛者らが、今日の性の歪曲の先端を歩むものとして欺瞞的に不平等に扱われているという現実は、無視することはできないだろう」と書き、その「欺瞞的に不平等」という状況の要因を3点、指摘している。

① 同性愛者が少数である

②「麻薬のようにそれを楽しんでいる」という誤解から大衆が嫉妬している

③「神聖な家庭の破壊者」と見なした大衆が「世間的非難」を向けている

そして筆者は次のように結ぶ。

つまり、そういう存在を是認することは、一般大衆にとっては自分たちの「権利」を放棄するのとおなじなのであり、目ざわりであり、幸福の秩序の破壊者なのだ。

結局のところ、こうした同性愛にたいする非難は、同性愛が不毛の愛、非生産的な愛であることに帰結する。

ところが、今日のごとく産制手段が完璧に近くなり、子どもを産まない前提での愛の交換が安直になりだすと、異性愛者と同性愛者の社会的隔差はより小さくなってくる。そしてひとびとは、みずからの性の衰えを自慰するために、つぎつぎと新しい非難の糸口を研究することになる。

私はこの本の「同性愛」という項が2020年代の現在に生きる人々に役立つとは必ずしも思っていない――どうだろう、わからない。少なくともこれを読んで「同性愛」が理解できるものではない――得るものがあるとすれば別のものだ。単に「1969年には既にこういう言説もあった」と読まれたい。

しかしここには「情報が少ない1969年の時点で、ここまで考えていたのか」と驚かされる部分が確かにある。貪欲に理知的であろうとし、そうでなければならないという気概と徹底した批判精神あって、このように語る人がいたのだと。失われた胆力。それを共有したくて、記事にした――「少なくともこの筆者は人々が批判に耐えられると考えていた」、その一点だけでも、私には驚きなのである。それは知への信頼ではなかったか。今このようにいっそ無邪気に、あるいは誠実に書ける書き手がどれだけいるのだろう。

私にとってはN・メイラーの独白に出会わせてくれただけでも、非常に意義深い本だ。父の書棚に文学全集と一緒に並んでいて、私は森にいない時はその書斎に籠って、こういうものを吸収していたのだった。小学生の時に見つけ、何度も繰り返し読むうちに少しずつ理解できるようになり、中学生でやっと「読み終えた」本。それこそ三島や大江や古典などフィクションを除けば、私にとって初めて読んだ「同性愛について書かれた本」が、これだった。こんな「強烈な」本に出会っていたので、私は子どもの頃から社会との齟齬には悩みはしても「ゲイであることそれ自体」に悩んだことはない。もちろん、自分がゲイだと気付いた年齢の5歳から本との出会いまでの期間を除いて、という意味ではあるが、「ゲイであることを悩んだことがない」。読書のおかげで思春期には「ゲイであることは異常ではなくあくまで社会の未成熟という問題」だと考えていたし、それはそれで無理解な社会と対峙していくことを示唆して質の異なる恐怖ではあったのだけれど、心を押しつぶされることからは免れたのである。私は思春期に自分の「性」を憎まずにいられた。

父の書斎は私にとって成長し社会に出るまでの「繭」だったのだと思う。

「マイノリティを救うだけではダメで、マジョリティの環境も整備しなければならない」という思いが私にずっとあるのは、こうした「病巣を社会に見出し」「脆弱な精神を見とめる」文章に幼い日に触れ、長ずるにしたがって自分なりに消化したからだという気がする。ただ、根が深いことだなあと今この瞬間は感じて少し心細い。私が見て来た「その後」の社会は、誰も加害を我が事と意識し得ず、「文化」や現代的なイシューとこれを置き続けて、今では屈託なく「多様性を認めてあげましょう」などと言っている。多様性を一度も平らかに「見つめる」ことなく、人を「認めてあげる側」と「認めていただく側」に分けるという恐ろしい愚行に手を染め始めてその危険に気づかない。これから起こるのは大衆の感情による既に復権した人々を含めての「再検証」であり、後続する被抑圧者を「認めてあげるかどうか」の審議である。人権は再び特権に姿を変え、役割を果たせないまま遠い夢になろうとしている。

しかし多様性は「見つめるもの」だ。引用されたメイラーの酷薄なまでの自己批判が、私には人に失われた「知」であったと、思えてならない。胆力が失われた時代、これは私にとってそうした「懐古の」読書である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?