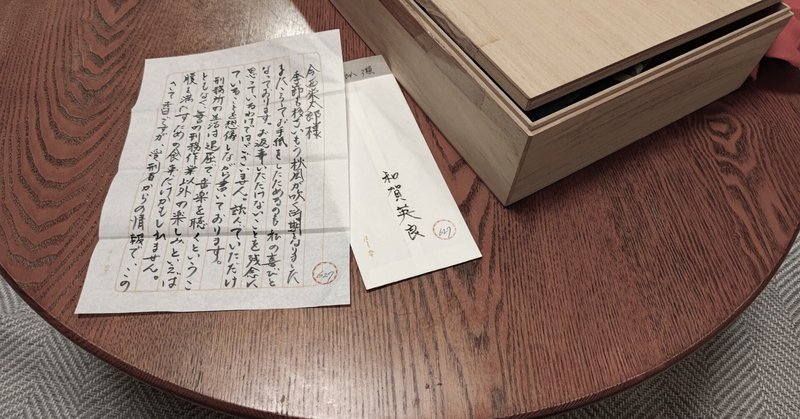

「和賀英良」獄中からの手紙(39) パナマ帽の協力者

―パナマ帽の協力者―

蒸し暑い夏の夜。時間は深夜十二時になろうとしていた。蒲田のトリスバーから出た和賀英良と三木謙一は操車場のほうに二人で歩き始めた。

この時間になると操車場周辺はまったく人の気配がなく、そこは遠くで犬が吠えている鳴き声がかすかに聞こえる、不気味な闇に支配されたような無機的な場所であった。

和賀英良は彼の暗い過去を知っている狡猾な老人、三木謙一を残酷な結末へと導くつもりだった。

--------------------------------------------------

「なあ、金をかえしてもらえばそれでえんだ、母ちゃんの墓を建てるんだよ」酔った三木謙一は足早に進みながら大声で和賀に絡んだ。

「ですから、いまその先に金を持ってきてもらうよう頼んでありますから」

「おうよ、それなら話が早いな、秀夫よ」

「金さえ戻れば昔のことは忘れてやる、おやじの病気のこともな、秀夫よ」

三木は続けて脅すように言った。

「おまえが本当は本浦秀夫だってことも忘れてやる」

「俺はお前みたいな似非ブルジョワが嫌いなんだよ、もともとは親子で『ほいと』じゃねえか、だから共産の仲間と一緒に資本主義のうじ虫を打ち倒すんじゃ!」

三木は自分の思想を大声で叫びながら、千鳥足で暗闇に突き進んでいった。

なぜか引き込まれるように操車場のほうに進んでしまう三木を見ながら、和賀はこれから起こる悲惨な出来事を想像して少なからず憐れみを感じた。

トリスバーでも自分が小さな雑貨商を営みながら共産主義に傾倒し、地区の政治運動に参加していること、そして自分が社会不平等や資本主義体制に対する批判のデモを繰り返す、攻撃的なコミュニストであることを自慢げに話していた。

社会不平等の解消を声高に叫ぶ共産主義者が、自分のような元弱者を糾弾し、ましてや恐喝までするとは。しかしそのきっかけを作ったのは、三木の家から逃げるときに三十万円を盗んだ自分にあるのだが……。

亀嵩の警察官時代のような極端な正義感、そして自分が世の中に対して正しいことをしている「俺のやっていること、言うことはすべて正しい」という根拠のない自信が共産主義と結びつくとこうなるのか。

和賀は言いようのない怒りに満ちていた。

しかしそれとは別に酒を飲めば平気で人を脅す。話の中では病気であった父のことを執拗に持ち出し「絶対に会いに行きべきだ」とこちらの気持ちも確かめずにまくしたてる。そして金を返せ、利子を含めて三倍にして返せ。百万円だ。そうでなければ警察に訴えて今の地位と生活を全て葬り去ってやる、という。

三木が持っている罪穢れとは「善人が持つ無意識の偽善」ではないのか。

これは本人が知らずに背負っている根深い業かもしれない。うがった見方をしてしまえば、これほどにも独善的であったがゆえに、早くに奥さんが亡くなってしまったのではないか。あの優しかった奥さんの苦労も相当なものであったことは想像に難くない。

父が亀嵩から療養所に連れていかれるとき、駐在所からその様子を見て泣いている私に寄り添うように一緒に泣いてくださった奥さん、今思い出しても涙が出てきます。それに比べて三木はどうなのか、ようするに極悪人ではないが、世間で言う偽善者のステレオタイプとしか言いようがない。

そういった人が持っている妙な直観力、違う言い方をすれば「獲物」を見つける鋭い嗅覚。それが映画館の写真を見て、直感的に自分の居所を知った三木謙一の本性だ。あるいは数奇な出会いがお互いを結びつけるオカルト的なシンクロニシティー。

それが三木謙一が持つ「宿命」なのだ。

様々な憤りが頭をよぎったが、和賀が最も三木に憤慨しているのはこれらの偽善だけでなく、もっと子供心に単純に嫌だったスティグマとしての記憶だった。

古代ギリシアで「身分の低い者」や「犯罪者」などを識別するために体に強制的に付けた「印(しるし)」それがスティグマだ。

それは三木の家の子供として育てられそうになり、なぜか無理やり「坊主頭」にされたこと。バリカンで人の髪を許可なく刈るということは、その人の自由と尊厳を奪うことである。その行為が子供にとってトラウマとなり、さらにスティグマであることは議論の余地がない。

これを思い出すと無性に腹が立つことを抑えきれなかった。和賀はもう我慢の限界であり、この男がすぐに自分の前から消えて欲しかった。

--------------------------------------------------

蒲田の操車場付近は街灯も少なく、道を隔てた引き込み線のほうにすぐに入れるような塀の隙間がたくさんあった。

ふと前を見ると、街灯がある電柱の陰にパナマ帽を深めに被った小柄だが体格の良い男が、黒のトレンチコートの襟を立てて煙草をふかしている。

遠目に見えたその男は煙草を捨てると、急にこちらに近づいてきた。

「三木さんですか、頼まれてお金を持ってきた者です」

その低く響く声を聴いて、和賀は思わず驚いて足を留めた。

それはいつも自分に優しく話しかけてくる烏丸教授の声であった。

「あーとのーと」での密談で田所を通じて三木の始末を頼んだつもりだったが、烏丸先生自身がこのミッションに加担するとは思ってもいなかった。

烏丸先生がコントラクトキラーとしてこの場所に現れるとは…和賀はこの状況に混乱していたが、同時に自分の心に安堵の気持ちが込み上げてきた。

先生がここに来てくれて嬉しい……でもなぜ?

「おうよ、百万円だ。きっちりここで返してもらうよ、もちろん現金でな」

三木謙一は酒臭い息を吐きながら上機嫌で対応した。

和賀は烏丸の顔を確認しようとしたがその必要はないことに気が付いた。男がかぶっている帽子は、先生がいつも大事にしているステットソンのお気に入りのグレーのパナマ帽だった。

田所に三木のことを相談したのは、つい二日前であり、その電話の内容は協力者を行かせるから、蒲田の操車場にその三木某を誘いこんで轢死体に見せかけて始末するという筋書きだった。

これはまるで下山事件の再現ではないのか?

田所には以前からGHQがらみの黒い噂があり、日本が連合国の占領下にあった1949年に起きた「下山事件」つまり当時の国鉄総裁であった下山定則が、東京都葛飾区小菅付近の国鉄常磐線下り線路上で轢死体となって発見された事件にも関与しているのでは、との噂があった。

また共産主義を打倒するための「日本反共連合」を時の首相らと立ち上げ、その活動資金を隣国の宗教組織である「光明の家族」から潤沢に得ているとマスコミに指摘されていた。

深夜に折り返しあった田所の代理人からの電話の内容は、非常に冷静かつ具体的であった。協力者が三木に金を渡すふりをして近づき殴打する、昏倒した三木を和賀と二人で操車場内に引きずり込み、停車中の列車の車軸付近に遺棄する。

しかしなぜ協力者がなぜ烏丸教授なのだろう。田所からの指示でここにいることは間違いないだろうが、二人とも自分の才能を信じてくれている支援者でもあるからだろうか。

和賀はこの状況を必死で理解しようとしたが、パナマ帽をかぶった烏丸を見ながら不意に頭に浮かんできたのは、なぜか佐知子の笑顔だった。

--------------------------------------------------

呆然として立っている和賀に協力者の烏丸が話しかけた。

「このお金をそちらから渡してください」

そういって烏丸は黒い皮手袋をした手で、茶色の厚みがある封筒を和賀に手渡した。三木は思わず百万円の札束が入っているはずである分厚い封筒に目を奪われた。

もうすぐ自分が手にするであろう、その大金が入った封筒に気持ちが移った刹那、隙を突いた烏丸は隠し持っていた大型ハンマーで三木の顔面を強烈に殴打した。

「ボクッ!」

野球のバットでソフトボールを打ったような鈍い音がして、三木はもんどり打ってそのまま後方に倒れた。ほとばしった鮮血はまるでシャンパンの栓を開け放ったかのように、和賀の白いシャツと現金が入った封筒に飛び散った。

それは大麻やドラッグで感じる時間感覚の喪失に近いものだった。目の前の出来事がスローモーションでコマ送りされるような、あたりの空気の粘度が高まったような奇妙な凝縮されたタイム感覚。和賀はその返り血を浴びながら、大祓使徒の使命を成し遂げつつある興奮とエクスタシーに浸っていた。

殺人という非日常の極致にありながら、その刹那に和賀が頭に描いたことは、千代吉との辛く苦しい放浪や三木謙一との出会い、父との別れなどの過去の映像ではなかった。三木との邂逅も関係ない。それは三原の神社で会った宮司の言葉であった。

あんたらはこのおおぬさとおんなじじゃき、世の中のいろんな罪や穢れを吸い寄せる役割なんじゃよ。「はやさすらひめ」の神さんなんじゃ!

興奮のあまり動けなくなっている和賀に烏丸は冷静に話しかけた。

「和賀君、そっちの足を持って引っ張ってください」

足を持ちあげようとしたときに、烏丸があきれたように言った。

「君はこの状況で……なぜ白いシャツを着ているんですか?」

和賀は恍惚の表情で答えた。

「先生、自分は返り血を大量に浴びて、この男が持っている罪穢れを真っ白なシャツにたくさん染み込ませたいのです」

烏丸は和賀の顔を見てなぜか微笑んだ。

「田所先生から電話があって準備してきたよ、先生は僕たちの関係も良く知っている、僕は君を全力で守る、ただそれだけだ」

烏丸の冷静な言動やハンマーを振るったアクションは、まるでそういった行為が初めてではないような訓練された動きだった。そしてボディービルディングで究極にトレーニングされたその強靭な肉体は何のためであったのか、その隠された意味がいまここに明らかにされている。

烏丸は血だらけで倒れている三木を指さして言い放った。

「英良、これで僕たちは本当の兄弟になれるね」

そして和賀と烏丸は三木の体を引きずりながら、操車場の暗闇のなかに消えていった。

第40話: https://note.com/ryohei_imanishi/n/n92a23a5588ed

◇ ◇ ◇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?