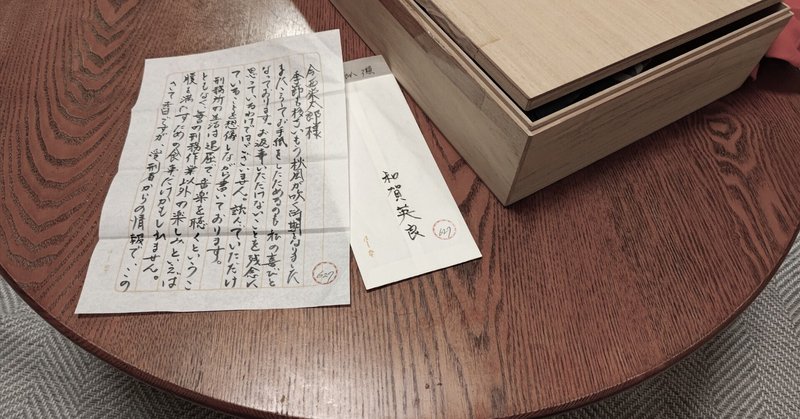

「和賀英良」獄中からの手紙(40) 紙吹雪の女

―理恵子の役割―

小田急線の百合ヶ丘駅に近い高木理恵子の家は、踏切の音がはっきりと聞こえるほど線路の近くにあって、築四十年あまりの西日が当たる古いモルタル壁のアパートだった。

蒲田の操車場近くで盗んだ自転車で、百合ヶ丘まで二時間ほど走った和賀は、近くに自転車を打ち捨てて、錆びた鉄製の階段を上り二階にある理恵子の部屋に転がり込んだ。

途中で警官に出くわさなかったのは幸運だった。三木を始末したという興奮はとっくに冷め、自転車を必死に漕いでいるうちにその高揚感は疲労へと代わっていた。理恵子がいる部屋の入口に立った和賀はもうすでに冷静さを取り戻していた。

--------------------------------------------

理恵子は血と汗にまみれた和賀を見て気が動転していた。

「こんな夜中にどうなさったのですか、なぜ血だらけなんでしょう、それは血ですよね、喧嘩でもなさったのですか?」

畳の上にあぐらをかいて煙草に火をつけながら和賀が言った。

「いや、自転車で転んだんだよ、鼻血がすごく出てしまった」

「酔っていてよく覚えていないんだが、心配かけてすまない」

理恵子はこんな時間に自分を頼って家まで来てくれたことが無性に嬉しくて、その血が和賀のものであることを疑いもしなかった。

和賀が銀座の店に通うようになって数年、理恵子は初めて会った時から和賀が持っている華やかな雰囲気と、その裏にある深い影のような、アンビバレントな二面性に惹きつけられていた。いまの和賀はそのダークサイドを身にまとっている。

「ほかに怪我は無いのですか、とりあえず着替えてください」

理恵子は和賀の前にいつも家に来た時に着ているパジャマを差し出した。和賀はすぐに着替えると理恵子に血が付いた白いスポーツシャツを手渡した。

烏丸が三木の顔面を殴打したときに飛んできた血のりは、自転車で走ったときの風で乾いて、少し茶色がかった黒のようになっていた。

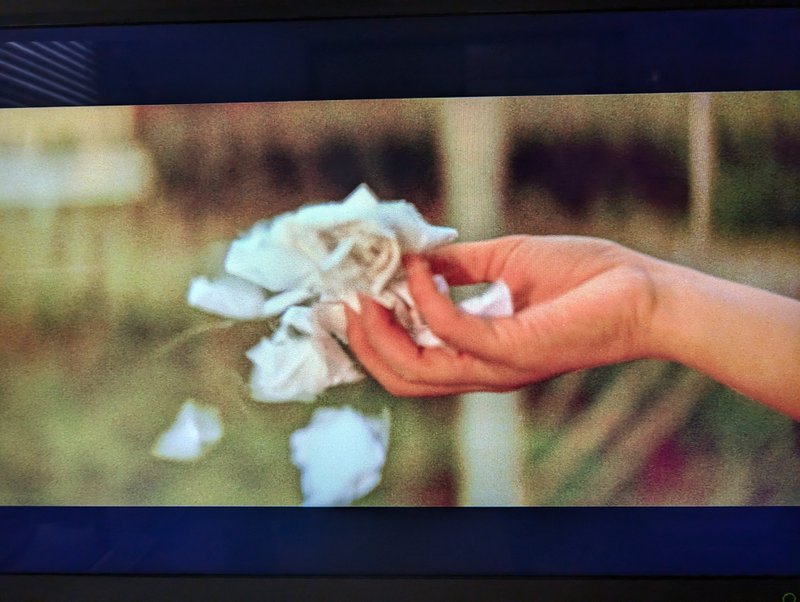

「ああ、もうこれは着られないね、洗ってもしょうがない。こういった自分の血で汚れたものはゴミとして捨てるのではなくて、細かくちぎって走る列車の窓から少しずつ撒いてほしいんだよ。つまり自然に返すんだ。子供のころ抜けた歯を屋根の上に投げたりしたでしょう、そういうことと同じでとても大事な昔からの作法なんだ、キミも知っているでしょ」

理恵子は寺の住職から講和を聞いているように、正座をしてじっと和賀の言葉に耳を傾けていた。そして和賀が話している内容がほとんど辻褄が合っていないことに何も気が付かず、ごく自然にうなずいていた。

「なるべく山に近いところがいいな。きれいな山が見える場所だ。信州とか長野とか山梨のほうがいいね、川でも海でもいいけれど、自分は山のほうがいいな、なるべく早くやってほしい」

和賀は遠くを見るような目で理恵子に説明した。

理恵子はその意味がよくわからなかったが、それ以上に自分が和賀から頼まれごとを託されたことが嬉しくて、すぐに返事をした。

「わかりました、おっしゃる通りにします」

※瀬織津比売神(せおりつひめ)

それは人々の禍事・罪・穢れを受け取り、さすらって自然のなかにそれらを消滅させる日本古来の女神。

そんな役割を知らずに、その日から理恵子は和賀の命に従順に従う「眷属=けんぞく」となった。

第41話:https://note.com/ryohei_imanishi/n/ncb4bcd7045d9

///////////////////////////////////////////////////////////////////

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?