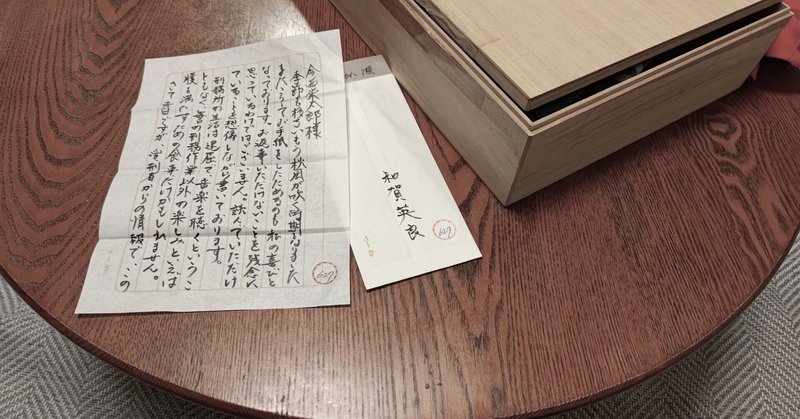

「和賀英良」獄中からの手紙(32) ふたりの攻防

―猫にリボン―

大蔵大臣である田所重喜の娘、佐知子は和賀に遠回しに結婚を迫るが、いつもはぐらかされていた。

佐和子は和賀が飼っている子猫の首に青色のリボンを付けた。

―この自由気ままな芸術家の男は私の手には負えない。その行動は予測不能。だから英良さんが飼っている猫の首に私の所有の証として「瑠璃色のリボン」を巻いてやるのよ。

和賀はそんな佐和子の抑圧された心情をなにも理解していなかった。

佐和子は、キジトラの子猫を胸元に抱きながら言った。

「ねえ、英良さん、パパは早く結婚しろって、もう週刊誌のゴシップ記事はイヤ!」

「私はあなたとなら幸せになれると思うわ」

和賀はそんな話をまったく聞いていないかのように、こう言った。

「猫の首にリボンって、猫に小判みたいだね」

佐和子はいつものように話の軸を変えてしまう和賀に困惑した。

「あ、幸せってなれるか?の話だったね。幸せなんてものはこの世にあるのかい?無いから皆でそんな影のようなものを追っているんだよ」

和賀はピアノを弾く手を止めて、まるで大学教授が学生に講義をしているかのように説明した。佐和子は食い下がって質問した。

「じゃあ、宿命ってなに?いま書いている曲の題名はそれでしょう?」

和賀はすべてを知っているかのような態度でそれに返した。

「生まれてきたこと、つまり生きていること、そのすべてが宿命なんだよ」

佐知子は急に思い出したように隣の部屋に行き、和賀のジャケットの中から以前に取り出しておいた女物のハンカチを持ってきた。そして香水がかすかに匂うハンカチを和賀の目の前に突き出して毅然として言った。

「英良さん、この宿命だけははっきりさせてね」

ピアノの前に座った和賀はそのハンカチからほのかに漂ったシャネルの香りを鼻腔に感じて、もう一人の愛人である理恵子のことを思い出した。こんな状況で佐知子に追いつめられているのに、理恵子の柔肌に触れている感覚が呼び覚まされた自分が妙に可笑しかった。

―なんかポリリズムっぽくて面白い状況だな、いい感じだ…

そしてそのアバンギャルドな感覚を忘れないように、ピアノに向かって即興的なフレーズを稚拙なジャズマンのように弾き出した。

第33話: https://note.com/ryohei_imanishi/n/n33160ba6cd90

///////////////////////////////////////////////////

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?