三寶荒神様

聖天信者は古来、聖天様と同体といわれる三寶荒神様も一緒に崇敬すると良いです。家の中で諸々の福が生み出されて行く場所である台所(それに當る部分)に三寶荒神様の御札を御祀りすれば尚良いです。聖天信心との相乗効果もありますので、勤行では聖天様の真言と共に三寶荒神様の真言も唱えると尚可。

聖天信心の場合の三寶荒神様は、竃(台所)の神様として奉祀するわけではなく、聖天様の異なる御姿を五行の調う台所に御祀りするという意味合いが強いです。故に御札は寺院で頒布の三寶荒神様を御迎えするのが良いです。神社の荒神札・御幣は竃神として謹製されていますので、少し意味合いが違ってきます。

近くの寺院に三宝荒神様の御札がない場合には、聖天様の寺院で御札を頂戴して、神具屋さんに売っている御社に奉安して三寶荒神様として奉祀することは問題ありません。聖天信者としては聖天様の同体異名として三寶荒神様を拜むのですから、それで十分ともいえます。

一口に三寶荒神様とか荒神様とか言っても多種多様であって、宗教学や民俗学の観点からも統一的な解説がしにくい御尊格です。あくまで私見ですが、三寶荒神様は、三寶の御名のもとに諸々の荒神類を纏めて祭り上げて呼称している御尊格であって、荒ぶる神やモノが地域や状況等によって多種多様であるのと同様、総体としての三寶荒神様にも様々な面があります。

例えば、包丁と一口にいっても、三徳包丁、柳刃(刺身)包丁、出刃包丁、中華包丁、薄刃包丁など種々ありますが、包丁という呼び名で一括りされるのと同じで、三寶荒神様も諸々の荒神類の祭り上げの総称であって、個々の神靈・精靈等をみると個々に違いがあります。

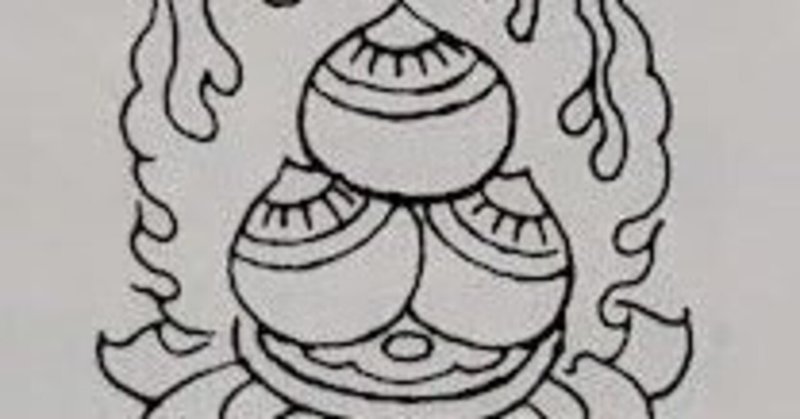

聖天様は佛教でいう荒神にあたる諸々の毘那夜迦等障り為すモノたちの総帥ですから、総体として御神格化された三寶荒神様とは相通じるものがあり、先大徳方が両者に通底するものがあると感得されたのも頷けるところです。三寶荒神様の御姿には忿怒型、如来型、俗人(帝王)型が代表的なものですが、御姿としては一番祀りやすいのは忿怒型です。

忿怒型の怒りの矛先は、佛教徒を害するモノたちに向けられたもので、御不動様の忿怒と同じ意味合いを持っています。故に佛教徒には、慈悲慈愛に満ちた御顔を向けられますが、造形としては外へ向けた忿怒という姿形になっています。逆に柔和相の如来型が一番厳しいので、一般にはお薦めしません。

表面は柔和でも、内面は夜叉という京〇人の実態(そういう風評があるだけですが、例として分かりやすいので^^;)と同じく、如来型の三寶荒神様は、柔和相の裏の御顔で厳しく内面を追及されます。それは最終的には悟りへの道になるものですが、とても厳しいので中々大変な面があります。

いずれにしても三寶荒神様は、聖天信心においても重要な御尊格でありますので、十一面観音様、軍荼利明王様に次いで熱心に真言をあげて拜まれると良いでしょう。時々は行者に頼んで三寶荒神供をしてもらうのも厄除け開運につながると思います。合掌

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?